為深入貫徹落實關于保護傳承中華優秀傳統文化的重要指示精神,切實增強青年文化自信與文化認同感,一場主題鮮明、內容豐富的觸摸匠心,傳承文脈的淮北非物質文化遺產的實踐活動,于2023年7月7日至21日圓滿完成。本次活動精心選取淮北地區極具代表性的三項非物質文化遺產項目——香包、淮北花饃與淮北剪紙,通過沉浸式學習與實踐,零距離感受非遺魅力,體悟匠心精神,親身參與到非遺的保護與活態傳承之中。

第一階段:指尖縈香,巧手納福——香包制作技藝深度體驗 (7月7日 - 7月10日)

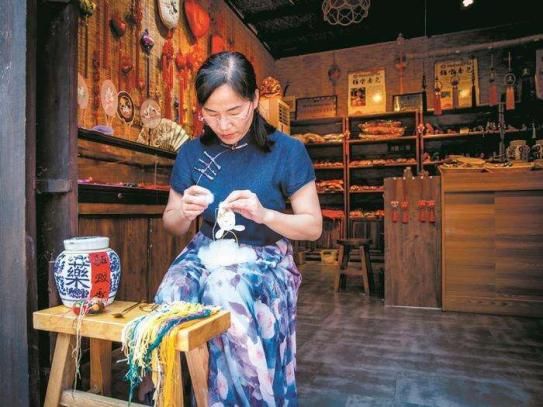

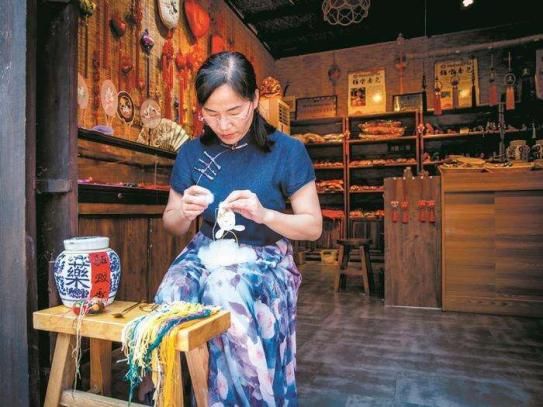

圖 1楊家香包省級傳承人楊海玲

活動伊始,成員們便沉浸在香包所承載的深厚民俗文化與中醫藥智慧之中。開篇系統學習了香包在淮北地區的歷史脈絡、獨特風格及其在傳統節日(如端午、七夕)中所蘊含的祈福納祥、驅邪避穢的文化功能。通過詳實的圖文資料和實物展示,深入辨識了艾草、薰衣草、白芷、菖蒲等十余種具有芳香開竅、驅蟲避穢功效的傳統中草藥,了解了其精妙的原理與養生價值。

圖 2實踐團成員和楊海玲老師

實踐環節是本次體驗的核心。成員們從最基礎的布料選擇與形狀裁剪入手,學習了傳統縫紉技法。在掌握了基本技能后,大家興致盎然地嘗試在香包表面進行簡易刺繡裝飾,如寓意平安的紋樣、象征祥瑞的云紋等,每一針每一線都凝聚著專注與對傳統的敬意。填充精心調配的混合香料成為充滿儀式感的步驟,大家一絲不茍地操作,最終完成縫合封口。當一只只造型古樸雅致、針腳日益工整、散發著天然草木清香的香包在大家手中誕生時,濃濃的成就感與對古人生活智慧的欽佩之情油然而生。這小小的香包,成為了我們理解傳統文化中情感寄托與生活美學的生動媒介。

第二階段:面塑生花,匠心造物——淮北花饃藝術創意實踐 (7月11日 - 7月15日)

活動的第二篇章,將學員們帶入了一個充滿生活氣息與無限創造力的五彩世界——淮北花饃藝術。學員們驚嘆于平凡的面粉如何被賦予千姿百態的藝術生命。

圖 3花饃傳承人高斯雅制作花饃過程

實踐從源頭開始:和面。見識了水溫控制、酵母比例調配、揉面力度與時間掌控等關鍵環節,深刻理解了這些基礎步驟對保證花饃造型挺拔、蒸制后形態飽滿的重要性。發酵過程的觀察與時機把握,也讓我們體會到傳統面點制作的科學性與經驗智慧。

最激動人心的當屬塑形環節。通過學習,我們見識了揉、捏、搓、捻、剪、壓、挑等多種塑造面團的基本手法。從制作象征長壽的壽桃、代表財富的元寶到栩栩如生的當年生肖動物、寓意“鯉魚躍龍門”的靈動鯉魚、象征“多子多福”的石榴,大家全神貫注,運用剪刀、鑷子等工具,耐心細致地雕琢著面團的每一個細節,感受著指尖下面團逐漸煥發生機的奇妙過程。

圖 4花饃傳承人高斯雅和實踐團成員

蒸制前的點彩環節充滿了創造的樂趣。學員們運用可食用色素,為素白的面塑精心描繪上鮮艷的色彩,賦予其靈魂與個性。當一籠籠經過蒸制依然保持完美形態、色彩亮麗、生動逼真的花饃作品呈現在眼前時,收獲的喜悅與對民間藝術創造力的贊嘆之情溢于言表。這不僅是一次傳統面食制作的體驗,更是一場關于生活美學與民俗象征的深刻藝術實踐。

第三階段:妙剪生花,紙上乾坤——淮北剪紙藝術精研 (7月16日 - 7月21日)

活動進入最后階段,同學們聚焦于充滿鄉土氣息與深厚文化底蘊的淮北剪紙藝術。深入學習了剪紙在淮北民間的廣泛應用,包括窗花裝飾、婚慶喜字、節日祈福等,理解其作為視覺符號所承載的豐富文化內涵與美好祝愿。

圖 5 宗氏剪紙國家級傳承人韓學敏

在實踐過程中,我們深刻體會到剪紙藝術的精妙之處:方寸紅紙之間,講究的是布局的疏密有致、線條的流暢婉轉、形象的夸張傳神。每一次謹慎的下剪,每一次精細的刻劃,都要求心靜、手穩、眼明。當一幅幅凝聚著巧思、充滿喜慶氛圍和美好祝福的剪紙作品在我們手中最終展開時,薄薄的紅紙仿佛被賦予了強大的生命力,躍動著民間藝術的質樸光華。剪紙藝術的獨特魅力,讓大家沉醉于這“紙上的乾坤”,也為本次非遺文化深度體驗之旅畫上了圓滿而富有詩意的句號。

圖 6 宗氏剪紙國家級傳承人韓學敏和實踐團

此次為期兩周的“觸摸匠心·傳承文脈”淮北非遺文化深度體驗實踐活動,不僅是一次傳統手工藝技能的習得,更是一次深度的文化尋根與精神洗禮。學員們通過親手制作香包、塑造花饃、精研剪紙,沉浸式地觸摸了淮北地區鮮活的文化脈搏,深切感受到了蘊含在這些日常技藝中的智慧、情感、審美與堅韌的工匠精神。活動組織者表示:“我們堅信,讓青年一代親身實踐、零距離感受非遺的魅力,是文化傳承最有效的方式之一。這次活動在同學們心中播下了熱愛傳統文化的種子,增強了我們民族自豪感和文化自信。期待這些年輕的體驗者與感悟者,未來能自覺成為非遺保護、傳承與創新的有生力量,讓承載著民族記憶與智慧的淮北非遺,在新時代煥發出更加璀璨奪目的光彩。” 古老技藝與青春力量的相遇,正書寫著非遺傳承生生不息的新篇章。