7月9日,為深入了解非物質文化遺產保護現狀,探究特色畜禽與傳統工藝協同傳承路徑,重慶人文科技學院“榮昌四珍非遺探研:特色畜禽與傳統工藝協同傳承計劃”實踐團一行,前往重慶市榮昌區榮昌折扇廠開展實地調研學習。在國家級非物質文化遺產項目榮昌折扇制作技藝傳承人尹春蓮的帶領下,實踐團成員近距離感受了這項傳統工藝的魅力。

步入古色古香的榮昌折扇廠,尹春蓮師傅早已等候在此,她向實踐團生動講述了榮昌折扇的悠久歷史與獨特工藝。作為“中國三大名扇”之一,榮昌折扇歷經四百多年歷史,其制作需歷經145道工序,從選料到成型的每一步都凝聚著世代匠人的心血與智慧。

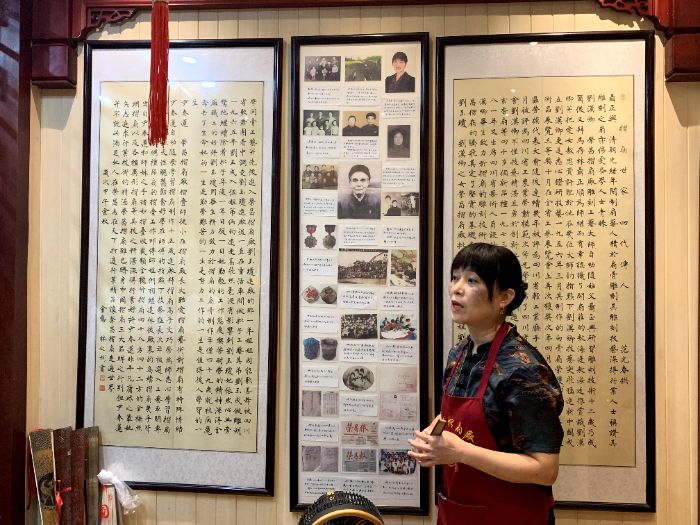

(圖為尹春蓮師傅向實踐團介紹折扇歷史 鄭郁川 供圖)

理論知識講解后,尹師傅將課堂移至工作臺前。她手持經過處理的竹篾,為實踐團展示了折扇制作技藝。“身體要隨著手動而動,這樣力道才均勻。”“扇子骨架一定要放在正中,稍有偏差,開合就不順暢。”“扇面要繃得直,才能保證美觀和使用壽命。”尹春蓮師傅一邊操作,一邊細致講解著動作要領。她的動作嫻熟而沉穩,復雜的工序在她手中顯得有條不紊。實踐團成員們直觀體會到了傳統折扇工藝的魅力。

(圖為尹春蓮師傅為實踐團演示折扇制作技藝 胡佳琪 供圖)

在尹師傅的鼓勵和指導下,實踐團成員們動手嘗試制作折扇,體會到理論與實際操作的差異,紛紛感嘆“看著尹師傅做行云流水,自己上手才知道有多難”。親身體驗讓成員們對“145道工序”的艱巨性和匠人們數十年如一日磨練出的精湛技藝有了更為深刻的敬意。

(圖為實踐團成員嘗試折扇制作 劉冰清 供圖)

談及榮昌折扇技藝的現狀與未來,尹春蓮在交流中流露出對傳承的關切。“這門手藝學起來慢,做好更難,需要極大的耐心和熱愛。現在愿意沉下心從頭學起的年輕人不多。”她坦言傳承面臨著人才斷層的壓力。然而,當被問及堅守的動力時,尹春蓮的目光堅定而溫和。“做了一輩子扇子,放不下了。老祖宗傳下來的好東西,總要有人接著做下去。只有堅守信念才能走到永遠。” 她表示,近年來越來越多像重慶人文科技學院“榮昌四珍非遺探研:特色畜禽與傳統工藝協同傳承計劃”實踐團這樣的高校團隊前來探訪,讓她看到了新的希望,也讓更多人有機會了解這門古老技藝的價值。

實踐團相關負責人表示,此次榮昌折扇廠的探訪學習,是重慶人文科技學院“榮昌四珍非遺探研:特色畜禽與傳統工藝協同傳承計劃”實踐團深入了解“榮昌四珍”(榮昌豬、榮昌夏布、榮昌折扇、榮昌陶)非遺文化的重要一環。通過實地觀察、聆聽傳承人講解和親身體驗,實踐團成員們收集了大量關于榮昌折扇制作工藝、傳承現狀、市場需求的一手資料,為后續研究特色畜禽資源(如榮昌豬)與傳統手工藝(如折扇、夏布、榮昌陶)在文化傳承與產業發展中如何協同共生、相互促進奠定了基礎。調研期間,成員們還就非遺產品如何適應現代審美、拓展市場渠道等問題與廠方人員進行了初步交流。