當結束淮安的實踐活動,這段經歷便成為了我人生中無比珍貴的回憶,對我來說是一段意義非凡、充滿挑戰與收獲的旅程。活動內容豐富多元,涵蓋在社區為孩子們講課傳授知識,參觀周恩來紀念館以及聆聽黨員講解。在這個過程中,我主要負責實踐過程中的照片與視頻整理工作,同時也積極協助團隊完成其他任務。這段經歷不僅讓我對團隊協作和社會責任有了更深刻的理解,也在個人能力上實現了顯著的成長與突破。

淮安,這座坐落于蘇北的歷史文化名城,有著無可比擬的獨特魅力。它是“運河之都”,悠悠京杭大運河穿城而過,孕育了深厚的運河文化。河畔的古鎮老街,見證了歲月的變遷,承載著歷史的記憶,訴說著往昔的漕運繁華。淮安還是“世界美食之都”,軟兜長魚、平橋豆腐等淮揚美食,以鮮、香、酥、嫩的獨特風味,征服了無數食客的味蕾。更重要的是,這里是周恩來總理的故鄉,總理的崇高精神與偉大風范,如同一座不朽的燈塔,照亮著家鄉人民前行的道路。

在淮安這片熟悉的土地上,四堂獨具特色的實踐課如四扇窗,讓我透過影像素材,觸摸到家鄉的文化根脈與時代脈搏。雖不能親臨現場,但作為整理照片和視頻的參與者,每一段素材都像一顆拼圖,最終在我心中拼出關于傳承、文明、創新的完整圖景。紅色課堂上,新安旅行團的足跡與周恩來故居的青瓦,讓我明白紅色精神不是歷史符號,而是淮安人血脈里的堅守,就像運河水始終奔涌。文明禮儀課的“情緒盲盒”,讓我看見真誠比規矩更動人,恰如家鄉鄰里間那份自然的善意。非遺課堂上,博里農民畫的濃墨與“非遺猜猜樂”里的樂趣,讓我懂得傳承不是復刻,而是帶著熱愛的創新。科技課上,古今工藝的對話、航空與納米技術的壯闊,讓我驚嘆于從運河造船到宇宙探索的跨越。素材整理完畢后,我望著電腦里分類整齊的文件夾,突然意識到:無論是紅色基因、文明禮儀,還是非遺傳承、科技創新,最終都指向同一個答案——淮安人血脈里的那份執著與熱愛。這不僅是實踐瞬間,更是家鄉文化在年輕一代身上的鮮活體現。

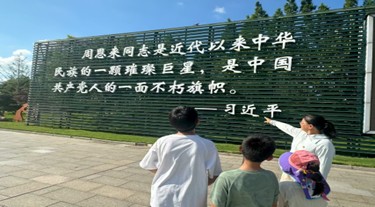

參觀周恩來紀念館和聆聽黨員講解,是本次實踐極具意義的環節。走進周恩來紀念館,莊重肅穆的氛圍撲面而來,館內陳列的珍貴文物、歷史照片,無聲訴說著總理偉大光輝的一生。那簡樸的辦公桌,擺放的筆墨紙硯,仿佛還留存著總理伏案工作的氣息;那一件件舊衣物,見證了總理艱苦樸素的生活作風。聆聽黨員講解時,孩子們全神貫注,看著照片和視頻中黨員同志認真講解的畫面,以及孩子們們被總理精神深深打動的神情,內心滿是感動與敬仰。這些影像資料不僅銘記了歷史,更是對總理精神的傳承與弘揚。

回顧這次返家鄉實踐活動,整理打包照片和視頻的工作雖然看似平凡瑣碎,但卻意義非凡。同時讓我明白,“返家鄉”不只是回到熟悉的地方,更是重新讀懂腳下的土地。當我把這些帶著溫度的影像打包整理,仿佛也把家鄉的故事、精神的火種,小心翼翼地收進了心里。無論走到哪里,這段記憶都會提醒我:根在這里,力量就在這里。未來,我將帶著這份對家鄉的熱愛和對社會責任的擔當,繼續參與更多的實踐活動,用自己的方式為家鄉的發展貢獻力量,讓淮安這片土地的溫暖與美好,通過年輕一輩的實踐傳遞給更多的人 。