七月的淮安,暑氣彌漫,卻也洋溢著熾熱的文化傳承氛圍。7月15日,我在營東社區開啟了一場特殊的實踐之旅,以講課老師的身份,為社區小朋友講述淮安紅色文化與非遺文化。從前期籌備到課堂實踐,這段經歷如同一幅細膩的畫卷,在我心底緩緩展開,讓我對文化傳承、教育初心有了深刻感悟。

一、紅色文化課堂:回溯歷史,點燃信仰火種

(一)籌備:讓紅色故事“活”起來

紅色文化是淮安的精神底色,周恩來故居、新安旅行團的故事,承載著厚重的歷史記憶。為了讓小朋友們理解這些內容,我在籌備“淮水紅韻·薪火傳承講堂”時,摒棄枯燥說教,嘗試用童趣化方式呈現。

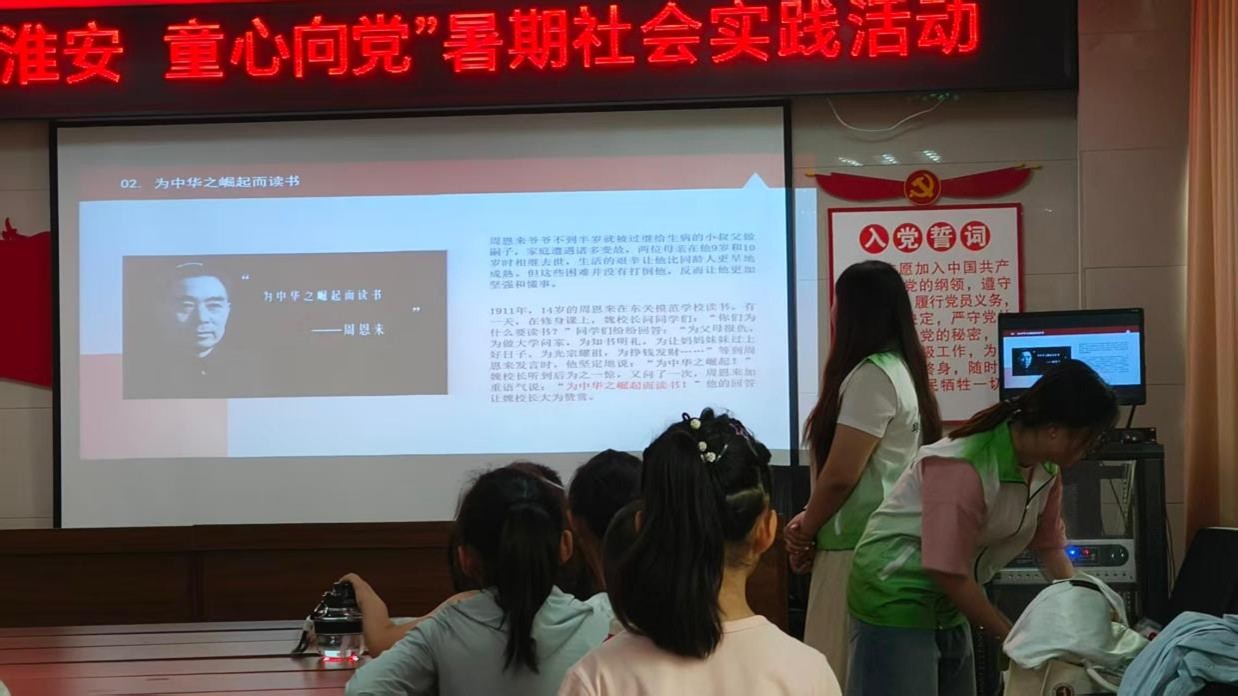

以新安旅行團為例,我搜集動畫片段、老照片,把1935年那十四個小好漢的壯舉,轉化為孩子們能共情的“勇敢冒險故事” 。講述周恩來總理“為中華之崛起而讀書”,我制作簡單時間軸,搭配故居圖片、童年故事,讓偉人形象更親切。我還設計互動問題,如“如果你是新安旅行團的小朋友,離開家會害怕嗎?” ,想以此拉近歷史與孩子的距離。

(二)課堂:在童心中播撒紅色種子

課堂上,小朋友們的眼神讓我難忘。播放新安旅行團動畫時,他們目不轉睛;講到周恩來總理童年艱辛與志向,不少孩子默默點頭。互動環節,小手紛紛舉起,回答充滿童真卻又觸動人心。有孩子說“周爺爺小時候這么難,還能努力讀書,我也要好好學習” ,那一刻,我明白紅色精神已悄然扎根。

講述劉老莊八十二烈士時,我本擔心過于沉重,可孩子們認真聆聽,之后自發沉默。當我說“英雄們為保護群眾犧牲”,有孩子小聲說“他們是大英雄” 。這種對英雄的崇敬,讓我看到紅色教育的意義——不是灌輸,而是讓信仰自然生長。

二、非遺文化課堂:觸摸傳統,感受匠心溫度

(一)籌備:讓非遺“可感可知”

非遺文化是淮安的生活智慧。準備“淮韻非遺綺夢行:指尖傳藝,舌尖承味”課程時,我聚焦博里農民畫、淮劇等,力求讓孩子親身感受。聯系非遺工坊借農民畫工具材料,找淮劇片段、農民畫作品,設計“非遺猜猜樂” ,用謎面串聯文思豆腐、欽工肉圓等非遺項目,增加趣味性。

(二)課堂:在互動中傳承匠心

課堂成了歡樂的文化體驗場。博里農民畫環節,孩子們用顏料創作,把紅色故事、家鄉風景融入畫中,雖筆觸稚嫩,卻滿是創意。淮劇欣賞時,孩子們跟著哼唱,模仿動作,笑聲不斷。這讓我深知,非遺傳承就在這一次次動手、一句句分享里。

“非遺猜猜樂” 把氣氛推向高潮,孩子們搶答,對答間記住非遺知識。當我說非遺是“奶奶做的菜、爺爺畫的畫” ,他們若有所思,而后踴躍分享身邊非遺,讓我看到非遺在生活中的鮮活力量。

三、實踐感悟:文化傳承,始于童心

這次實踐,于我是成長的契機。我明白,文化傳承需“接地氣” ,用孩子聽得懂、喜歡的方式傳遞,紅色與非遺才能真正走進童心。

與孩子互動中,我收獲純粹的感動。他們的好奇、共情、創造力,讓我看到文化傳承的希望。每一次專注聆聽、每一幅創作、每一句童言,都是文化延續的火種。

同時,我也意識到團隊與社區支持的重要。社區提供場地、協調資源,非遺工坊助力材料,讓課程落地。這讓我懂得,文化傳承是社會合力,需要各方攜手。

回望7月15日,淮安的紅色與非遺,通過課堂在孩子心中扎根。我愿成為文化傳遞的微光,未來繼續以愛為舟、以智為帆,帶更多孩子領略文化魅力,讓紅色基因、非遺匠心代代相傳,讓淮安的文化故事永遠鮮活。

二、非遺文化課堂:觸摸傳統,感受匠心溫度

二、非遺文化課堂:觸摸傳統,感受匠心溫度