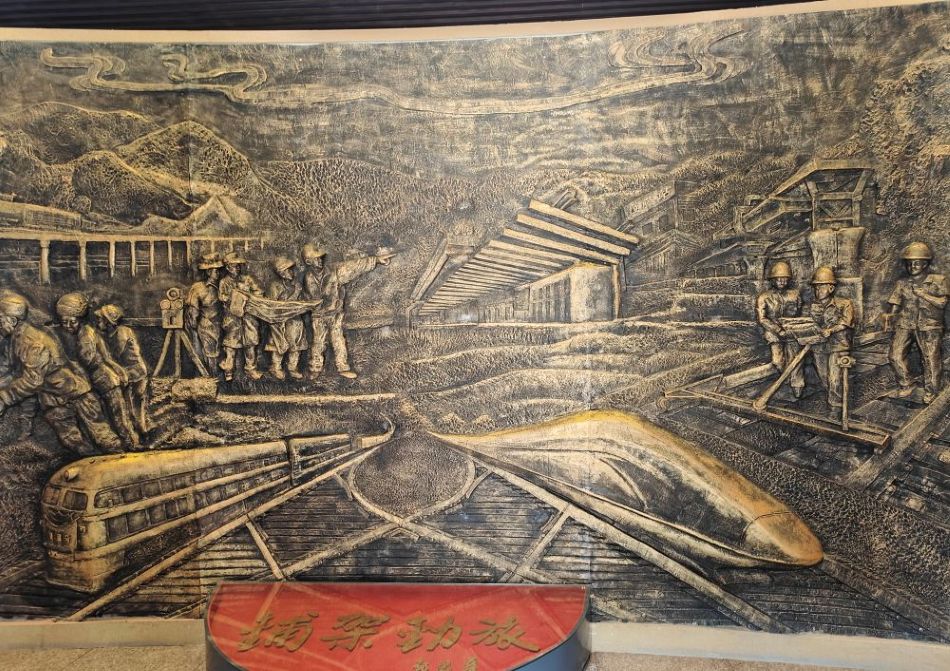

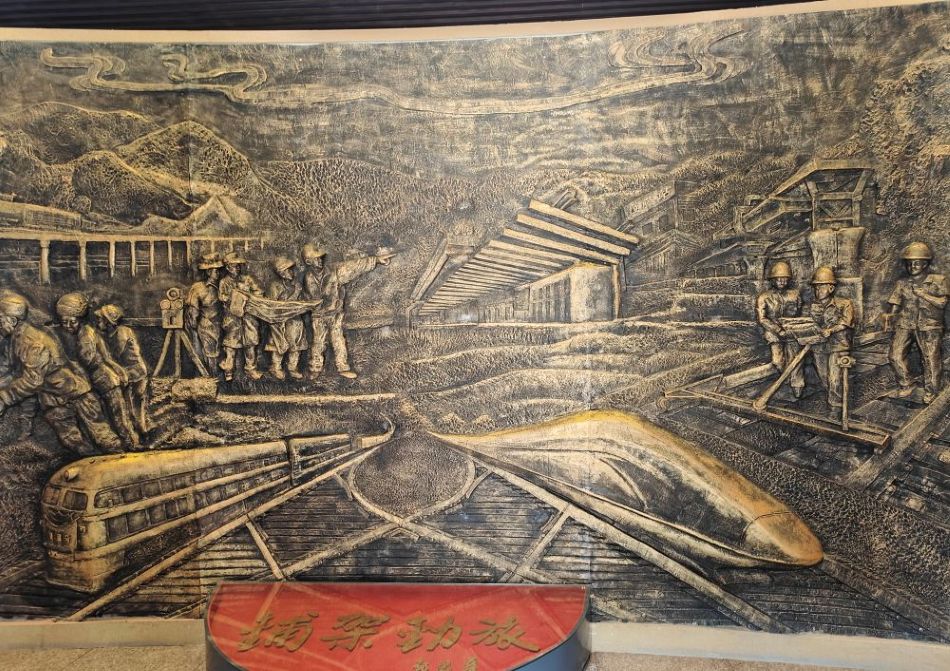

一、雕塑徽章,精神初彰 踏入展覽館,“鋪架勁旅”主題浮雕墻撲面而來。山脈為幕,鐵道兵勘測、施工的身影凝固成永恒;軌道作線,老式列車與高鐵動車“相遇”,串聯起從戰火硝煙到高鐵騰飛的歲月。這不僅是歷史場景復刻,更是鐵道兵“逢山鑿路、遇水架橋”精神的具象化——從戰火硝煙到和平建設,從蒸汽機車到高速動車,變的是時代與裝備,不變的是開路先鋒的擔當。

抬頭,鐵道兵徽章化為吊頂,“逢山鑿路、遇水架橋”的精神,隨金屬光澤沁入人心。這一方空間,以藝術之形構建起沉浸式“精神場域”,讓實踐團成員初窺鐵道兵精神的原初形態:無畏、奉獻與傳承。

(圖為鐵三處展館的雕塑 來源:鐵脈薪傳宣傳部)

二.功勛群像,英雄浩氣 深入展示區,鐵道兵領導群體畫像映入眼簾,他們高瞻遠矚,為鐵道兵事業指引方向。而一等功、二等功展示區,每一位功臣都是一座精神豐碑。

雕像中李云龍在抗美援朝時拆定時炸彈的場景,盡顯鐵道兵的英勇無畏。戰場上,他們不顧槍林彈雨,只為保障鐵路暢通,讓物資與人員順利抵達前線。一等功臣劉長嶺、二等功臣劈山開路女炮手胡清碧,或沖鋒陷陣,或以專業技術助力勝利。朱德“人民鐵軍”的題詞,以及毛澤東、周恩來對鐵道兵的肯定,是對他們貢獻的高度認可,更是對鐵道兵精神的傳承號召,讓我們銘記這份為國家、為人民奉獻的榮耀與責任。

(圖為李云龍拆定時炸彈的雕塑 來源:鐵脈薪傳宣傳部)

三.歷史征程,精神永續 二樓呈現鐵道兵波瀾壯闊的歷史。解放戰爭中,他們筑牢交通生命線,為解放事業提供堅實保障;抗美援朝時,面對敵機轟炸,打造出“打不爛、炸不斷的鋼鐵運輸線”,保障前線物資供應;援越抗美與自衛反擊戰里,不畏艱險,維護國家尊嚴與領土完整。

到1984年,鐵道兵完成歷史使命后撤編,但精神未泯。隨著國企改革的深入,它們經歷了工程局到"中鐵"公司的轉型升級,投身高鐵建設、川藏鐵路修建等重大工程。面對復雜地質與艱巨任務,延續拼搏精神,攻克技術難題,創造建設奇跡,精神隨時代發展不斷升華,成為社會進步的強大動力。

四.企業傳承,精神煥新 三樓聚焦中鐵十一局集團第三工程有限公司。該公司承續著鐵道兵意志,傳承者鐵道兵精神,日常工作中以鐵道兵為榜樣,搶險救災時總是第一時間沖鋒在前。地震后的道路搶修、洪水中的堤壩加固,他們憑借頑強毅力與專業技能,保障人民生命財產安全。這種傳承并非簡單模仿,而是新時代下的創新發展。公司將精神轉化為實際行動,追求工作卓越,勇于技術創新。高鐵建設中攻克技術難關,提高建設效率與質量;市場競爭中憑過硬技術與良好信譽贏得認可。精神在企業發展中煥發出新的生機與活力,成為企業前進的核心動力。

(圖為鐵三處后續承擔社會責任記錄 來源:鐵脈薪傳宣傳部)

參觀結束后,實踐團成員們深受觸動。馬老師所言“這里展示的不過是當時的冰山一角,當時的條件更加艱難”不斷在大家腦海中回響。實踐團成員深刻意識到,鐵道兵精神歷經歲月洗禮,跨越時空界限,不僅是一段段可歌可泣歷史的見證,更是推動時代不斷向前發展的強大精神引擎。此次探尋讓實踐團成員收獲頗豐,大家紛紛表示,將把鐵道兵精神內化于心、外化于行,在今后的學習和生活中,以實際行動傳承和弘揚這份寶貴的精神財富,勇擔時代使命,書寫屬于新時代的青春華章。

(圖為鐵脈薪傳實踐團成員合影 來源:鐵脈薪傳宣傳部)