7月14日下午,南寧學院人工智能學院“不孤”薪火相傳實踐團一行來到鹿寨縣中渡鎮(zhèn)烈士陵園,在莊嚴肅穆的氛圍中緬懷革命先烈、感悟紅色精神,讓青春在追思與傳承中汲取奮進力量。

步入陵園,兩座紀念碑靜靜矗立:“人民英雄永垂不朽”碑字跡歷經歲月沉淀更顯厚重,不遠處的解放革命烈士紀念碑,正默默紀念著長眠于此的15位中國人民解放軍第215師指戰(zhàn)員——他們在當年的剿匪斗爭中挺身而出,用鐵血丹心守護了這片土地的安寧。實踐團成員們自發(fā)整理衣容,以最莊重的姿態(tài)在紀念碑前整齊列隊,伴隨著周遭的沉靜,向人民英雄深深三鞠躬,隨后低頭默哀,片刻的肅穆里,對先烈的深切哀思與崇高敬意愈發(fā)濃烈。

圖1“人民英雄永垂不朽”紀念碑

圖1“人民英雄永垂不朽”紀念碑 默哀結束后,梁信舅老師與余建明老師結合中渡鎮(zhèn)的革命歷史,為成員們緩緩展開那段烽火交織的歲月篇章:解放前,中渡作為縣城,與百壽、融安、柳城4縣邊界周邊的“四十八?”石山地區(qū)相連,這片方圓幾百平方公里的區(qū)域,在解放初期成了土匪聚集的巢穴,最多時匪眾達數千人。1949年12月30日,中國人民解放軍146師438團兵分三路,圍剿盤踞平山鎮(zhèn)的國民黨梁明德團與土匪林秀山匪幫,一舉殲敵700多人,鹿寨全境得以解放。可平靜未久,1950年4月中旬,國民黨特務與殘余匪首煽動大規(guī)模土匪暴亂,中渡工委與地方駐軍全力出擊,一個多月便殲滅土匪3000多人,殘匪卻逃入四十八?負隅頑抗。為徹底清剿匪患,解放軍集中4個團設下兩道封鎖線,采取分割奔襲戰(zhàn)術兵分17路出擊,1951年3月20日發(fā)起總攻后,更是以“村村駐人、戶戶進人、山山有人、洞洞搜索”的方式地毯式清剿,白天搜山、夜間設伏,讓土匪無路可逃。同年4月25日,四十八?重點剿匪基本結束,共消滅土匪2500多人,主要匪首悉數落網,這個廣西最后的土匪巢穴被徹底拔除,標志著廣西剿匪斗爭取得決定性勝利。

“在剿匪戰(zhàn)斗中犧牲的先烈們,很多人的家鄉(xiāng)在東北三省。他們遠離家鄉(xiāng),千里迢迢來到廣西鹿寨,為鹿寨人民的解放,為鹿寨人民的幸福生活,獻出了生命。”老師還特意分享了鹿寨縣史志辦退休干部潘允劍的感慨,“這四十八?的巍巍青山,就是先烈們不朽的靈魂和偉岸的身軀,他們的精神與天地共存!”據不完全統(tǒng)計,僅在鹿寨縣的剿匪斗爭中,解放軍戰(zhàn)士犧牲就超過150人,這些數字與故事,讓抽象的歷史變得鮮活可感,也讓成員們更深刻地讀懂“英雄”二字背后,是跨越山河的堅守與沉甸甸的犧牲。

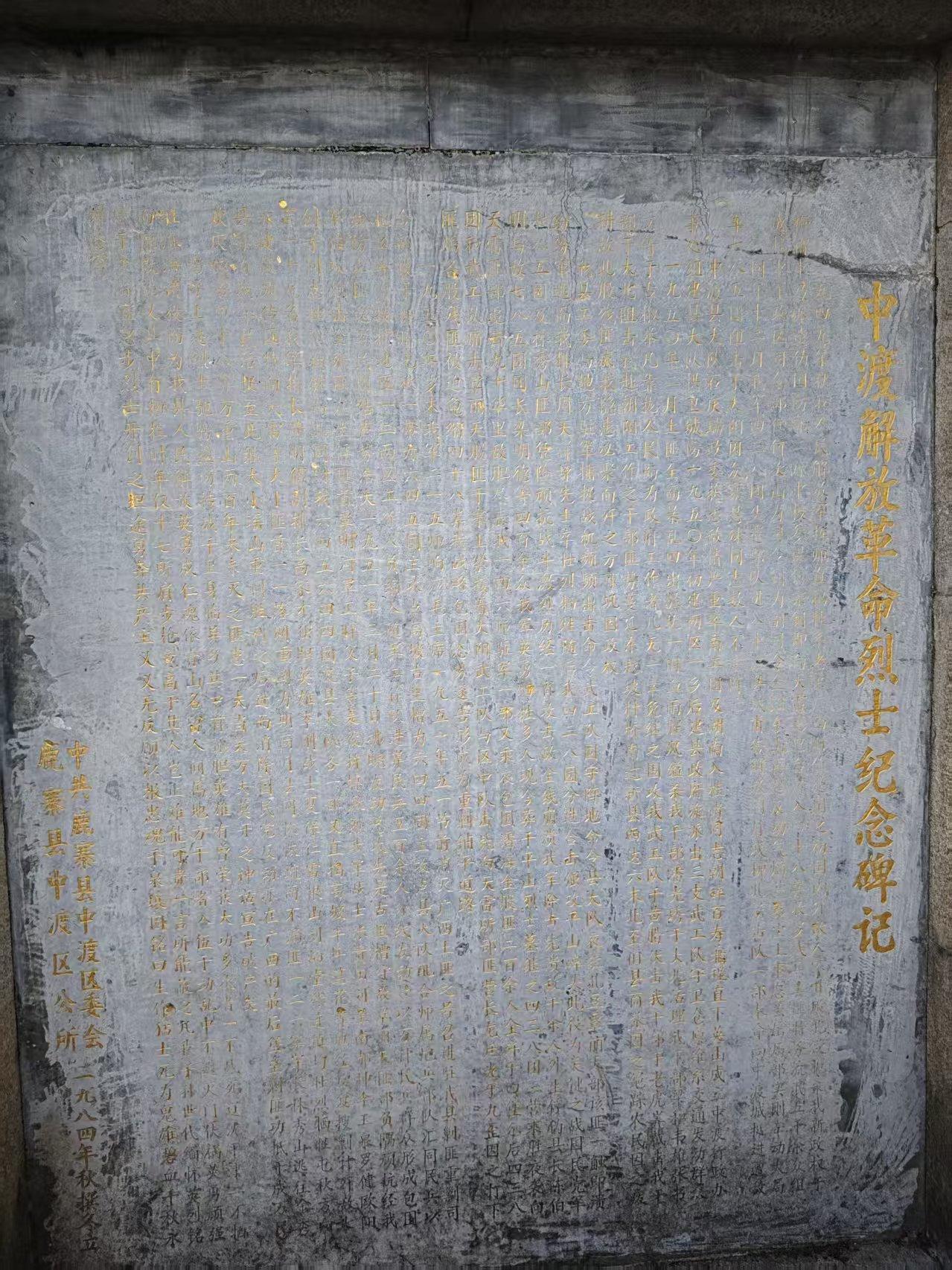

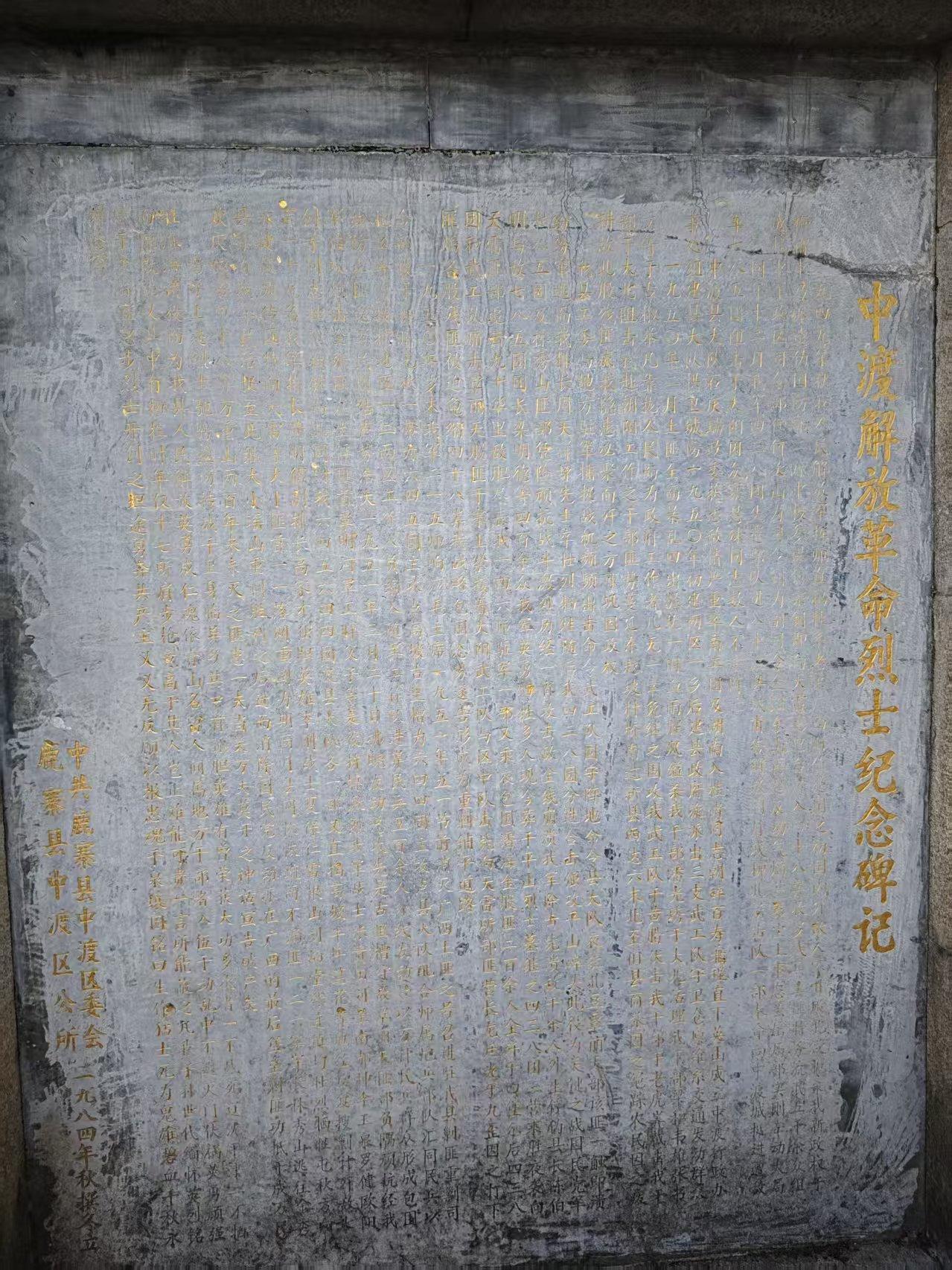

圖2中渡鎮(zhèn)烈士紀念碑碑文詳介剿匪過程

圖2中渡鎮(zhèn)烈士紀念碑碑文詳介剿匪過程 活動尾聲,實踐團全體成員在“人民英雄永垂不朽”紀念碑前合影,讓這份對先烈的崇敬與紅色記憶一同定格。“想到那些東北籍先烈遠離故土,把生命留在了這里,才更懂如今的和平有多珍貴。”一位成員眼眶微紅地說道;更多成員表示,此次實地參觀不僅觸摸到了革命歷史的溫度,更被先烈們“舍小家為大家”的精神震撼,未來將以先烈為榜樣,把崇敬轉化為動力,傳承紅色基因、錘煉過硬本領,為國家發(fā)展與民族復興貢獻青年力量。

圖3實踐團全體成員在“人民英雄永垂不朽”紀念碑前合影

圖3實踐團全體成員在“人民英雄永垂不朽”紀念碑前合影 此次中渡鎮(zhèn)烈士陵園之行,既是實踐團紅色研學的重要一程,更讓成員們在追思中筑牢了理想信念,為后續(xù)深入探索紅色資源與青年思政教育的融合路徑,埋下了飽含敬意與責任的種子。

圖1“人民英雄永垂不朽”紀念碑

圖1“人民英雄永垂不朽”紀念碑 圖2中渡鎮(zhèn)烈士紀念碑碑文詳介剿匪過程

圖2中渡鎮(zhèn)烈士紀念碑碑文詳介剿匪過程 圖3實踐團全體成員在“人民英雄永垂不朽”紀念碑前合影

圖3實踐團全體成員在“人民英雄永垂不朽”紀念碑前合影