磁州窯,中國古代北方最大的民窯體系,中心窯址位于今河北邯鄲磁縣、峰峰礦區一帶,因古屬磁州而得名。創燒于北宋中期,金元達到鼎盛,明清延續。以白地黑花、剔劃花、珍珠地等裝飾技法聞名,被譽為“黑白瓷的藝術殿堂”。其產品貼近市井生活,瓷枕、罐、盤、碗皆繪有詩詞、花鳥、人物,充滿濃郁的民間氣息,并通過漳河、滏陽河水路遠銷朝鮮、日本、東南亞乃至北非。磁州窯以粗獷豪放的筆墨和實用親民的造型,成為中國陶瓷史上最具煙火氣的篇章。曲阜師范大學“匠心傳承,手作流芳”社會實踐隊隊員走進邯鄲市博物館“磁州窯專題展”。展柜里的黑白瓷枕、水路圖板、沉船殘片,與手機鏡頭里的高清照片一一對應,把我們瞬間拉回宋金元煙火人間。

青花“打虎”枕枕面正中“打虎”二字行楷飛動,虎紋寥寥幾筆卻勢若破壁。隊員蹲下身,鏡頭貼著玻璃拍下特寫:“這一捺,像刀也像筆,民間英雄的膽氣就這么寫進了睡眠里。”

圖為青花“打虎”枕。通訊員李寶儀供圖。

桃形鈕與五福盤中,桃形鈕圓盆若半剖壽桃,高足盤五只蝙蝠圍成“五福捧壽”,橢圓皂盒上醬綠梅枝在燈光下疏影橫斜。三件小器排進同一個取景框:“巴掌大的天地,盛得下整套吉祥。”

漳河·滏陽河外運圖,整面墻繪出磁州窯水路:漳河入衛運河,在天津出海;南下揚州,東去高麗、日本、北非。展柜里白地黑花“花白”文字碗、開光嬰戲紋罐,正是韓國新安沉船出水同款。我們把航線圖與瓷片并置拍攝,“小小瓷碗,當年也乘宋元巨輪遠渡重洋。”

圖為磁州窯水路外運示意圖。通訊員李寶儀供圖。

珍珠地小碗白釉珍珠地密密麻麻,如夜空繁星;綠釉印花牡丹凸起于釉面,燈下一抹青翠欲滴。隊員用微距捕捉氣泡:“每顆氣泡都是窯火留下的一口呼吸。”

圖為白釉珍珠地磁州窯瓷器。通訊員李寶儀供圖。

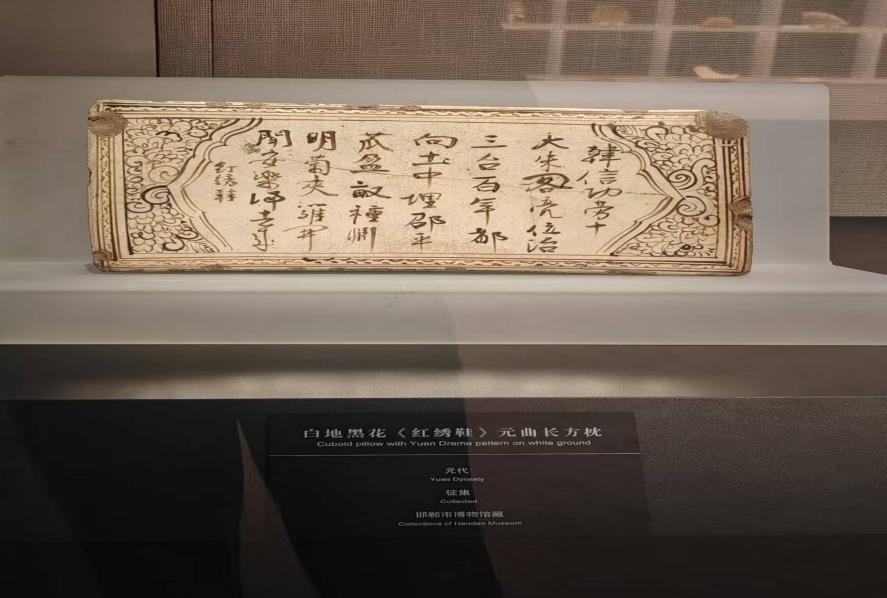

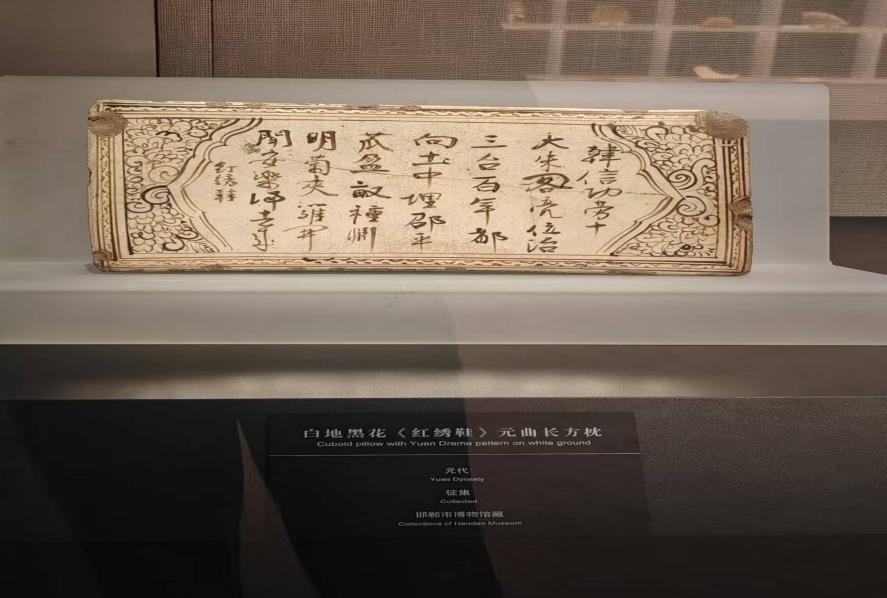

詩文枕“敬作高堂”枕楷法端莊,《紅繡鞋》元曲枕行草灑脫。隊員輕聲念出枕上曲文:“明菊夫源節,武盈敬種州……”七百年前的市井小調在穹頂下回響,“原來宋金元的流行歌曲,就枕在古人頭下。”

圖為白地黑花《紅繡鞋》元曲枕。通訊員李寶儀供圖。

出口處沙盤亮起紅點,太行山東麓窯址連成“陶瓷走廊”。隊員把今日所有照片按窯址標注,制成一張“紙上研學地圖”。

圖為磁州窯窯址分布示意圖。通訊員李寶儀供圖。

燈光熄滅,我們把九宮格照片發出,中央仍是那張“打虎”枕——黑白分明,虎虎生風。配文寫道:“窯火已冷,膽氣猶溫;漳河已遠,帆影猶存。傳統從未老去,它只是換了一種方式,繼續奔騰。”

當夕陽從漳河面緩緩退去,博物館的燈光一盞盞亮起,我們站在出口回望——展柜里的“打虎”枕依舊沉默,卻仿佛已在耳畔呼嘯;白地黑花嬰戲罐里,童子的笑聲穿越八百年的塵埃;那條由漳河、滏陽河、渤海灣一路蜿蜒到韓國新安海底的水路,仍在我們的地圖上閃著細碎的銀光。

今天,我們用照片把宋金元的市井煙火收進背包。我們深知,非遺不是玻璃后的標本,而是可以呼吸、可以生長、可以隨時代脈搏跳動的生命。愿我們今日的駐足,能成為明日更多人出發的理由——讓磁州窯的黑白筆墨繼續書寫新的故事,讓漳河的古帆影在更多人的目光里揚起。

窯火未冷,長風正起。我們揮手告別邯鄲,卻把千年瓷韻悄悄種在心里,等待下一次花開。