發布時間:2025-08-13 關注:

來源:季佳雨

南京財經大學“光影青途”團隊深入調研南通風韻

8月9日,為傳承和發揚中華優秀傳統文化,感受非遺傳承與人文藝術交織的獨特魅力,南京財經大學會計學院“光影青途”暑期實踐團隊前往南通栟茶古鎮調研。

燒餅:街頭煙火里的味覺傳承

清晨的栟茶古鎮,燒餅攤是較早開始經營的場所。天未大亮,燒餅師傅們便已投入到制作工作中,揉面、包餡等步驟延續了祖輩傳下的技藝。團隊成員提前到達攤位,對制作過程進行細致觀察和記錄:面團在案板上經過反復翻滾按壓,形成合適的形狀;餡料有蔥油鮮肉、豆沙等經典種類,搭配比例固定。

貼爐環節頗具技術特點,師傅需手持長筷將餅坯送入爐膛,操作過程中需精準控制位置以保證受熱均勻。在此過程中,麥香逐漸擴散。團隊成員一邊記錄制作流程,一邊向師傅請教制作技巧,同時了解這門手藝的傳承歷程。據師傅介紹,該手藝在當地已傳承多代,目前鎮上仍有多家攤位堅持傳統制作方式,出爐的燒餅因口感金黃酥脆,成為當地居民常見的早餐選擇,也承載著游子對家鄉的記憶。

圖為栟茶燒餅 季佳雨 供圖

街頭的燒餅攤也是鄰里交流的重要場所,每日清晨,常有老人坐在此處吃餅聊天。團隊成員融入其中,通過與老人們的交流,了解到古鎮的生活習俗和鄰里間的交往模式,進一步認識到這門手藝背后所蘊含的社區情感。

茶舍:慢時光里的生活雅集

沿著古鎮街道深入,一處轉角的茶舍營造出與市井熱鬧不同的寧靜氛圍。團隊走進茶舍,其內部采用老磚鋪地、木梁挑高的結構,空間內擺放著水墨小品和竹編茶具,老板娘正在進行煮水備茶等工作。

成員們在茶舍內觀察茶葉沖泡過程,老板娘向他們介紹了當地茶葉的種類、產地及沖泡方法。茶舍供應的茶葉以本地品種為主,不同茶葉在沖泡后呈現出各異的口感和香氣。茶舍外,有一組爺孫品茶的銅像,生動再現了當地居民的日常飲茶場景,團隊成員在此觀察良久,了解到飲茶在當地居民生活中的常見性。

團隊成員與老板娘圍坐茶桌交流,聽取她講述古鎮的歷史故事,包括栟茶運河過往的商船往來情況、茶舍曾經見證的文人雅聚等內容。通過交流,團隊成員了解到茶舍在當地歷史和現實生活中,作為社交場所連接人們情感、承載時光記憶的作用。

圖為栟茶古鎮茶館外銅像 季佳雨 供圖

汪刃鋒版畫藝術館:藝術靈魂的棲息之所

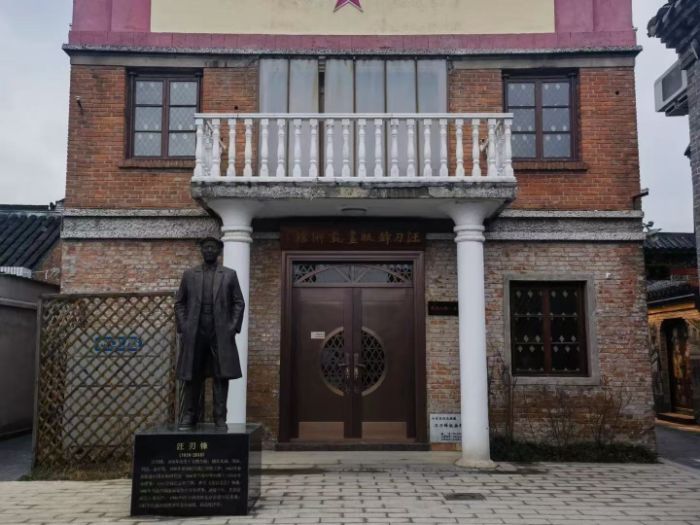

在古鎮內,汪刃鋒版畫藝術館是一處重要的文化場所。藝術館建筑以紅磚墻與白色廊柱為主要特征,門前設有汪刃鋒的雕像,整體呈現出濃厚的人文氣息。團隊成員懷著敬意進入館內參觀。

館內陳列了大量汪刃鋒的版畫作品,題材涵蓋鄉土人物、自然風景、市井生活等多個方面。這些作品以黑白線條為主要表現形式,通過不同的雕刻手法展現出豐富的畫面層次。團隊成員仔細欣賞作品,結合作品旁的說明文字,了解作品的創作背景和所表達的內容。

館內還陳列著汪刃鋒的創作工具與手稿,包括刻刀、木板、草圖等。這些物件展示了他的創作過程和藝術生涯。團隊成員通過觀察這些展品,以及與館內工作人員交流,了解到汪刃鋒的藝術創作與這片土地的緊密聯系,其部分作品反映了古鎮的生活場景和人文風貌,體現了藝術與當地文化的內在關聯。

圖為汪刃鋒版畫藝術館 季佳雨 供圖

在栟茶古鎮的兩天實踐調研中,團隊通過觀察燒餅制作工序、茶舍生活記憶及版畫藝術對鄉土的刻畫,感受到非遺傳承與市井生活深度綁定的文化生態——燒餅攤藏著鄰里溫情,茶舍泡著時光故事,版畫印著地域基因,三者構成鮮活文化圖譜,讓成員理解“生活即傳承”的內涵。未來,團隊將梳理調研素材,形成系統的文化記錄報告;借助新媒體平臺,用圖文、短視頻等形式展現古鎮文化細節;并嘗試與當地文化保護部門對接,為非遺傳承提供青年視角的建議,讓傳統技藝在當代生活中更好地延續。(通訊員:季佳雨)

圖為實踐團隊在栟茶古鎮合影 季佳雨 供圖