淮北市博物館是國家一集博物館,它作為淮北地區(qū)重要的文化機構(gòu),與紅色文化的聯(lián)系緊密而多元,既體現(xiàn)在館藏資源、專題展覽中,也通過教育活動、社會合作等方式傳承革命精神。2025年8月2日,淮北師范大學(xué)“深耕八皖沃土,云聚紅跡鑄新篇”點亮八皖實踐團走訪淮北市博物館,開啟了一場追憶革命先烈,挖掘紅色基因的實踐之旅。

走進博物館,迎面而來的是一件金絲玉衣,其以?

?兩千多片玉片

??由金絲精密編綴而成,其"分而不散、連而不僵"的結(jié)構(gòu),恰如中國共產(chǎn)黨"民主集中制"的組織原則——每片玉片象征個體成員,金絲代表黨的紀(jì)律,共同構(gòu)成堅不可摧的整體。這種"聚沙成塔"的工藝思維,與淮海戰(zhàn)役中"小推車推出大勝利"的群眾路線形成跨越時空的呼應(yīng)。漢代貴族以玉衣追求肉體不朽,而紅色文化中的烈士紀(jì)念碑、英雄雕像則追求精神不朽。玉衣陳列于博物館白色展臺(象征歷史長河),與當(dāng)代紅色教育基地中"漢白玉浮雕英雄墻"的展示邏輯一脈相承,共同詮釋中華民族對"不朽"的崇高理解。

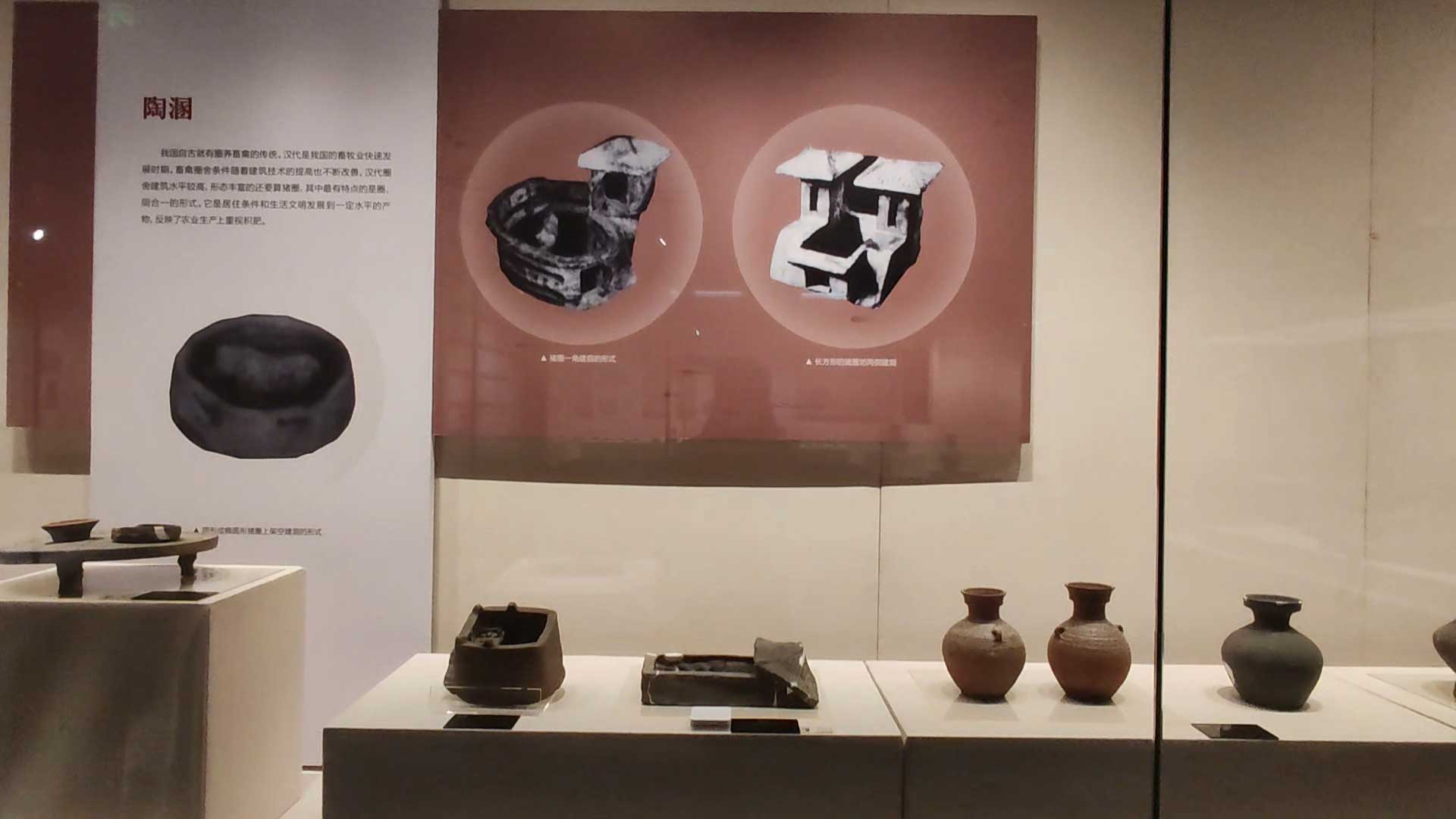

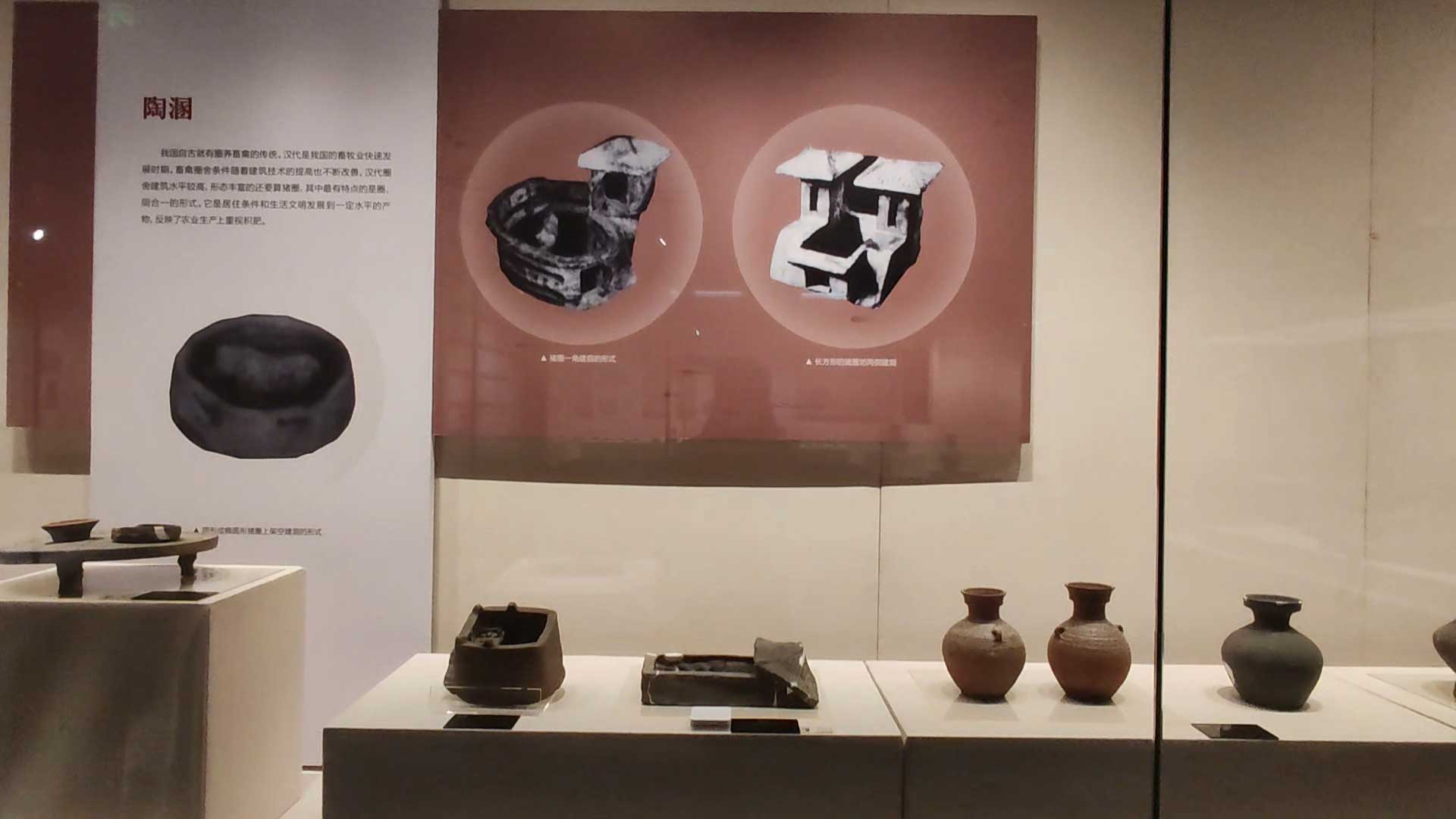

從漢代農(nóng)耕文明看紅色文化的根脈傳承?,圖中的漢代"圓舍合一"的陶溷模型(養(yǎng)豬與積肥一體化),其??循環(huán)經(jīng)濟??理念與1950年代農(nóng)村"豬圈-沼氣-菜地"生態(tài)鏈建設(shè)思路高度契合,展現(xiàn)中國人因地制宜的智慧傳承,展板"重視積肥"的記載,與延安大生產(chǎn)運動中"拾糞積肥"的勞動場景形成跨越千年的精神對話,陶器上的繩紋、籃紋等裝飾,其??網(wǎng)格化規(guī)律排布??的工藝特征,與紅色宣傳畫中"麥穗齒輪"的構(gòu)成邏輯同源,都是對集體勞動秩序的視覺禮贊,陶器的??土褐色??象征大地根基,與革命文物中常見的??軍綠色??(如紅軍斗笠)共同構(gòu)成"土地-軍隊"的保衛(wèi)意象,背景墻的??棕紅色??標(biāo)題框,其色調(diào)與黨旗紅色系出同源,形成視覺記憶錨點。其將古代農(nóng)耕文明與社會主義建設(shè)的邏輯鏈條既保持了文物解讀的專業(yè)性,又為紅色文化教育開辟了新穎的文物實證路徑。

而后是展柜中戰(zhàn)國青銅劍的?

?雙刃設(shè)計??(鋒利堅韌)與抗戰(zhàn)時期民兵紅纓槍的??鐵質(zhì)槍頭

??,共同詮釋"寸鐵千鈞"的斗爭哲學(xué)。劍身銹跡斑斑的戰(zhàn)爭痕跡,恰如革命文物上殘留的彈痕,都是"不畏強暴"精神的物質(zhì)見證。短柄戈頭的"鉤啄"功能,體現(xiàn)古代"以巧取勝"的軍事智慧,這種戰(zhàn)術(shù)思想在淮海戰(zhàn)役中發(fā)展為"??近戰(zhàn)夜戰(zhàn)??"的解放軍特色戰(zhàn)法。戈頭與展臺形成的??三角穩(wěn)定結(jié)構(gòu)??,暗喻"黨指揮槍"的建軍原則。體現(xiàn)了青銅鑄造的"千錘百煉"與革命者的"百折不撓"的工藝精神。這些無一不是我們青年人該學(xué)習(xí)的精神和紅色基因延續(xù)的延續(xù)

。。 通訊員 田磊