探尋峽江記憶 傳承移民精神——武漢東湖學院小橙故事社會實踐隊參觀湖北三峽移民博物館紀實

2025年7月10日,武漢東湖學院小橙故事社會實踐隊16名隊員懷著敬畏之心,走進坐落于秭歸縣徐家沖港灣之畔的湖北三峽移民博物館。這座承載著百萬移民記憶的文化殿堂,通過沉浸式展陳與數字化技術,讓年輕的學子們在歷史與現實的交織中,深刻領悟了"顧全大局、無私奉獻、艱苦創業、開拓創新"的三峽移民精神,并將其轉化為助力鄉村振興的青春動力。

(圖為湖北三峽移民博物館)

一、三峽碧波中的巴楚情:品味豪邁與靈秀

三峽,是萬里長江的重要組成部分。迤邐壯麗的自然風光,孕育出珍稀獨特的動植物資源;鐘靈毓秀的峽江大地,培養出千載風流人物、百代市井情懷——它既是一座豐富的“自然博物館”,也是一部深刻的“歷史教科書”,而這份自然與人文的交融,在湖北三峽移民博物館的展陳中得到了生動詮釋。

館內,大型三維數字展項“三峽形成”率先拉開這幅山水長卷:它以科技之力重現大自然的鬼斧神工,讓觀眾身臨其境感受地殼運動的磅礴與歲月雕琢的神奇。從重慶白帝城到湖北南津關,瞿塘峽的雄、巫峽的秀、西陵峽的險,在四百里險峻通道中交織成長江最奇秀的山水畫廊,恰是“萬里長江,百里三峽,千秋神話”的鮮活注腳。

沿著展線前行,詳細的圖文資料進一步鋪展三峽的四季風情:春時兩岸山花與新綠共舞,江水如藍映照著穿梭的船只;夏日洪峰奔涌,盡顯大自然的雄渾氣魄;秋來紅葉似火,與碧水相映成詩,引得文人墨客揮毫潑墨;冬雪偶至時,銀裝素裹的峽江更添幾分靜謐莊嚴。四季流轉間,正是“自然博物館”里最動人的動態展品。

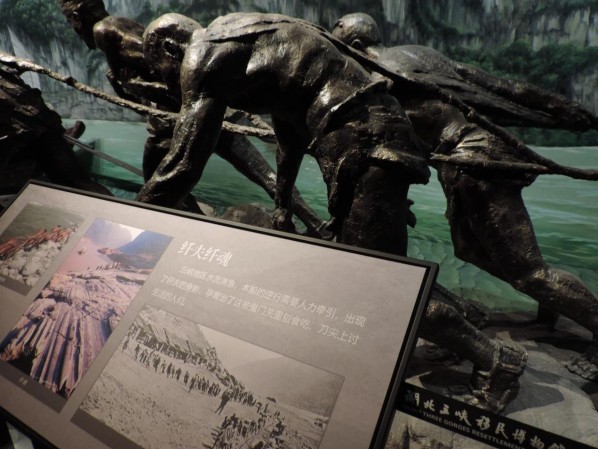

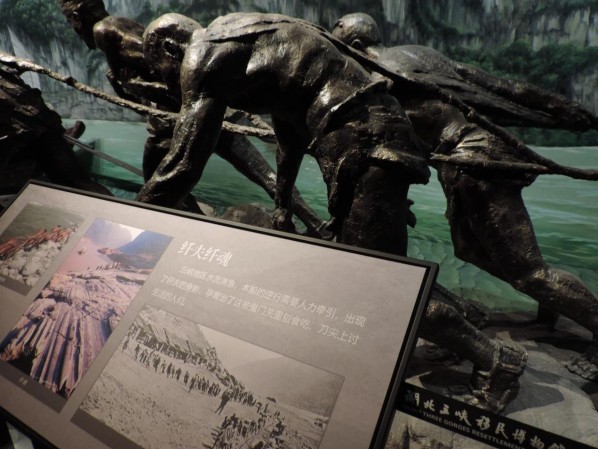

二、纖夫銅影里的峽江魂:讀懂堅韌與擔當

隨著一路向前,16名隊員被一組青銅群雕深深震撼——12尊纖夫銅像沿墻而立,他們弓腰屈膝,肩勒纖繩,皮膚的褶皺里仿佛嵌著未干的泥沙,眼神卻如峽江磐石般透著不屈的堅定。“長江三峽以險著稱,舊時行船全靠纖夫拉纖,他們是‘在鬼門關里刨食吃’的人。”講解員的話語帶著歷史的厚重,讓隊員們不由得駐足凝視,目光在銅像的每一處細節上停留。

(圖為纖夫銅像)

湊近細看,隊員們更被雕塑的細膩所觸動:銅像的手掌、肩膀上刻著深深的勒痕,仿佛仍能感受到纖繩經年累月的切割;就連腳下的“青石板”,都逼真還原了被纖繩磨出的條條凹槽,那是歲月與力量刻下的印記。群雕盡頭的影像屏恰在此時傳來震撼的聲響,1950年代的紀錄片正在循環播放:湍急的江水中,數十名纖夫喊著雄渾的號子逆流而上,號子聲里既有對命運的抗爭,更有對協作的堅守,與眼前的青銅群像形成跨越時空的呼應。

"從纖夫的同舟共濟,到移民的舍家為國,峽江兒女的精神內核從未變過。"實踐隊指導老師在交流中說道。隊員們紛紛記錄:這種植根于長江的堅韌與擔當,正是今天鄉村振興最需要的精神養分。

三、水下歸州的震撼:見證變遷中的傳承

步入展廳,仿佛穿越時空,來到了過去的歸州,"水下歸州"復原場景讓喧鬧的隊伍瞬間安靜。600平方米的空間里,聲光電技術精準還原了1997年三峽蓄水前的歸州古城。透過巨大的玻璃幕墻,能看到青石板街道在水中靜靜延伸,木質吊腳樓雖歷經“歲月沖刷”,仍頑強展現著曾經的韻味,斑駁的商鋪招牌依稀可辨。水中光影搖曳,恰似歲月流轉,當年歸州老城的煙火日常——鐵匠鋪的火星四濺、街邊的叫賣聲聲,似乎都在這粼粼波光中被喚醒 。

(圖為湖北三峽移民博物館在水下復原歸州城部分景象)

一旁的三峽蓄水情景展示屏,更是直觀再現了水位上漲、城鎮逐漸被淹沒的震撼過程。2003年6月,庫區蓄水至135米,歸州的民主路、解放街等4條主要街道沒入水中,千年古鎮遺址就此沉入江底。如今,博物館的“水下歸州”不僅是一處展陳,更是對那段波瀾壯闊移民歷史的深情回望,承載著峽江兒女的鄉愁與記憶。

展區內的"鄉愁展柜"更藏著動人故事:移民李奶奶的陪嫁木箱、少年帶走的課本、匠人不舍的刨子......"這些物件是文化的種子,帶著生活的溫度,與水下的古鎮景象形成奇妙共鳴,仿佛能讓人聽見當年搬家時的叮嚀、離別時的嘆息,以及對故土深深的眷戀。

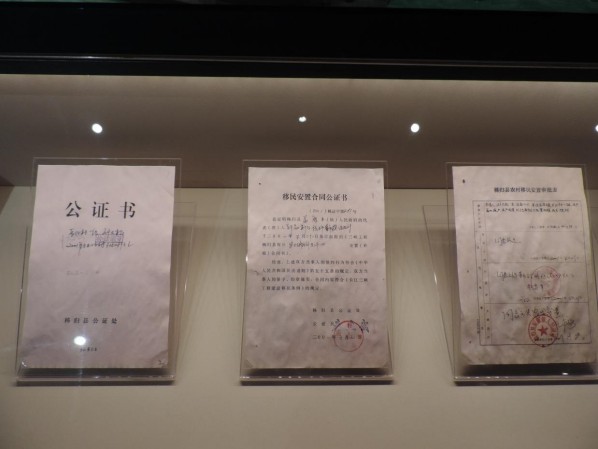

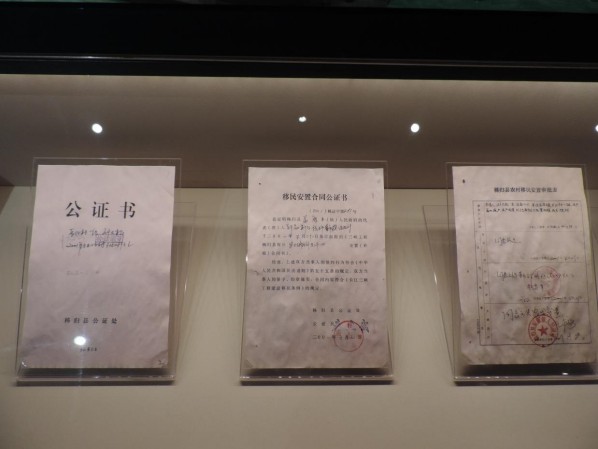

(圖為當年移民時簽署的文件)

湖北三峽移民博物館以“水下歸州”為核心,串聯起影像與實物,讓沉睡的歷史蘇醒,讓后人在光影與觸感中讀懂三峽的變遷,傳承那份舍家為國的移民精神。

四、跨國對話:讓三峽故事走向世界

行至“三峽工程全景沙盤”展區時,兩個專注觀察模型的外國身影引起了隊員們的注意。主動上前用英語問候后,隊員們得知,這兩位羅馬尼亞游客是因聽聞三峽工程的世界影響力,特意前來博物館探尋背后的故事。

(圖為三峽工程全景沙盤)

實踐隊隊員們隨即結合展廳中的影像資料,向她們講述了三峽工程從構想 to 建成的艱辛歷程,以及移民們“舍小家為大家”的動人故事。當聽到移民們帶著老物件遠遷他鄉、卻始終心系故土時,兩位外國游客頻頻點頭,感慨道:“這樣的工程不僅是技術的勝利,更是人的勇氣與奉獻的見證。”

交流中,小橙故事實踐隊隊員還向外國游客推薦了博物館里的“水下歸州”復原場景和纖夫群雕,告訴她們這些展項能讓人更直觀感受到三峽的自然之偉與人文之厚。離別時,外國游客笑著說:“通過你們的講解,我們看到了一個更立體的三峽,這比任何紀錄片都更動人。”

(圖為小橙故事實踐隊成員與外國游客的合影)

此次偶遇交流,不僅讓武漢東湖學院的實踐隊員們在跨文化溝通中鍛煉了能力,更成為三峽文化與世界對話的一個小小窗口。正如實踐隊隊員所說:“三峽工程的壯闊屬于世界,移民精神的溫暖不分國界,能成為文化傳遞的橋梁,我們很自豪。”

四、青銅千年語:從戰國銅敦看文化根脈

藏于三峽移民博物館內的秭歸博物館,為隊員們打開了另一扇時空之門。戰國銅敦靜靜躺在展柜中,這件三足圓敦通體鎏金,蓋與身嚴絲合縫,腹部的蟠螭紋細密如織,鏤空蓋鈕似一朵含苞待放的橘花——要知道,這是兩千多年前工匠純手工打造的。

(圖為戰國銅敦的復制品)

大江東去,盛世安瀾;高峽平湖,滄桑巨變。百萬移民的驚天壯舉、移民干部的無私奉獻、建設者們的辛勤勞動、全國人民的大力支援,成為社會主義集中力量辦大事的成功典范。百萬三峽移民用無私的行動,寫就了一部人類遷徒的傳奇史詩,繪就了一幅感天動地的歷史畫卷,譜寫了一曲新時代三峽移民精神的歷史壯歌。

江潮起落,精神永恒。隊員們走出博物館,江風裹挾著橘香撲面而來。從纖夫銅像的堅韌,到移民搬遷的奉獻;從戰國銅敦的匠心,到跨國對話的共鳴,一天的學習讓"顧全大局、無私奉獻、艱苦創業、開拓創新"的精神有了具象注解。正如隊員們在實踐日志中所寫:"峽江的水奔流不息,秭歸的故事未完待續,我們的青春,正要為這故事寫下新的篇章。"

(圖為小橙故事社會實踐隊合影)