7月12日,福建農林大學“農旅煥新,育苗筑夢”實踐隊,在省級非遺傳承人胡麗珍帶領下,走進泉州市安溪縣蓬萊鎮龍居村的龍居面線非遺工坊。

龍居面線的獨特風味,源于群山饋贈。這座海拔600米山間的工坊,選址凝結祖輩智慧:山間富含天然微生物的空氣,是面線自然發酵的“天然酵母”,賦予其柔韌筋骨;山泉水經巖層過濾,清冽甘醇提升口感,更筑牢食品安全防線;穩定溫濕度讓面線達成“細滑柔長、韌而不糊”標準。山區晝夜溫差大,使面團在冷暖交替中緩慢醒發,形成細密緊實的獨特面筋網絡,這正是其“煮不爛、嚼著香”的核心秘密。

圖為龍居面線非遺工坊 施宇涵攝

“小時候看母親背面線翻山越嶺去賣,腳滑摔在泥路上,我至今記得。”胡麗珍揭開傳承往事。她年少不解父輩肩挑手扛的艱辛,在外打工時因一碗飄著熟悉麥香的家鄉面線勾起洶涌鄉愁,最終毅然返鄉,成為龍居面線第五代傳承人。“剛開始學拉面,胳膊腫得抬不起來,指尖磨出的水泡破了又結。”父親“做好品質,找對路子,就不用靠腳趕路”的叮囑成了她的信條。2019年,她奔走搜集資料、整理技藝圖譜,推動龍居面線入選省級非遺名錄。如今,她在工坊設教學點,用慢鏡頭視頻拆解“拉面如放風箏”的力道技巧,帶面線走進廈門展銷會,開發新口味,讓這縷帶著山風氣息的“老手藝”接上互聯網時代的“新地氣”。

圖為胡麗珍為實踐隊員講解面線制作過程 施宇涵攝

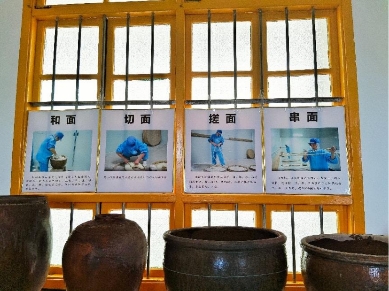

“年輕人的加入,讓我看到了手藝延續的希望。”胡麗珍望著實踐隊員俯身在案頭記錄筆記的身影,眼角笑意里混著欣慰感慨。隊員們舉著相機仔細拍攝和面、切面、搓面等工序流程圖,在筆記本上認真記錄天然酵母的發酵原理,計劃通過短視頻、直播等新媒體形式,讓藏在深山里的龍居面線故事飄向更遠的地方。

圖為龍居面線部分制作流程 王晶攝

云霧漸散,晨陽漫過黛色山巔,山風攜著草木清氣拂過工坊晾曬面線的竹匾,銀絲在光影里輕輕顫動。胡麗珍指尖撫過溫潤的竹編說:“面線要拉得長,傳承的路更要走得遠。”這根串聯著深山饋贈、百年匠心與青春活力的銀絲,正以生生不息的活態傳承姿態,在新時代的鄉村土地上,書寫著鄉村振興與文化自信的嶄新故事。