阜寧縣是蘇北革命老區的核心區域,皖南事變后,中共中央華中局、新四軍軍部移駐阜寧長達18個月,劉少奇、陳毅等革命先輩在此領導軍民抗擊日寇,留下88處紅色遺存、15處以烈士命名的村鎮及學校,被譽為“鐵軍駐地,華中熱土”。

紅色遺存:團隊重點調研了停翅港新四軍軍部舊址、單家港華中局第一次擴大會議遺址、新四軍鹽阜區抗日陣亡將士紀念塔(全國重點文物保護單位)等,通過遺址石碑、歷史影像和文物展陳,追溯新四軍三師在阜寧的五年浴血奮戰史。

英雄故事:在單家港戰斗遺址,團隊成員聆聽86歲老人陸鳳佩講述副團長童世明以少勝多的經典戰例——以23人犧牲的代價殲滅日偽軍344人,童世明壯烈犧牲的故事令成員動容。

保護行動:阜寧縣近年來通過公益訴訟、立法監督、數字化修復等措施加強遺存保護,如2024年縣檢察院推動重建“溝墩阻擊戰紀念碑”,并聯合人大出臺《公益訴訟工作監督清單》,為紅色資源注入法治力量。

團隊按“紅色旅游精品路線”走訪阜寧縣的核心紅色遺存:

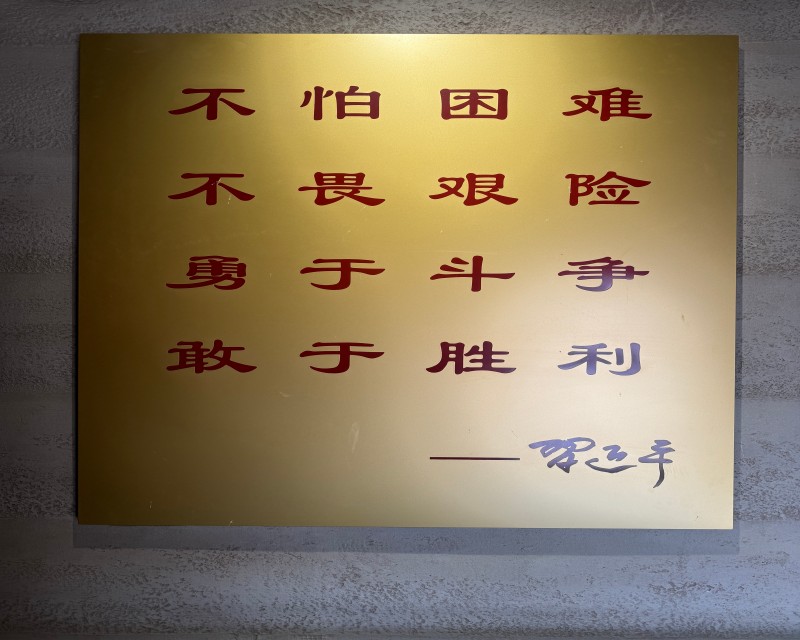

停翅港村新四軍軍部舊址:深入探尋陳毅、劉少奇等偉人的光輝故事;

阜寧縣烈士陵園:參與陵園清潔志愿活動,學習群眾自發捐建紀念塔的紅色歷史;

華中局第一次擴大會議舊址:參觀蘇北抗戰轉折點的發生地,體驗歷史對當下的啟示。

紅色講解員:了解“一點一策”保護方案及“紅農旅教”融合發展規劃;

當地群眾:對話當地群眾,探討當下紅色文化保護的問題;

團隊發放線上問卷300份,覆蓋鹽阜居民、游客等人群,發現:

認知斷層:60%青少年對本地紅色故事“僅略知一二”;

傳播瓶頸:傳統展陳方式吸引力不足,82%受訪者期待“沉浸式體驗”;

資源整合:75%支持“紅色+生態旅游”融合模式。

通過實踐,團隊形成《阜寧縣紅色遺存保護與利用建議報告》,提出:

科技賦能:推廣AR導覽、全息影像等技術,打造“可互動”紅色場館;

教育融合:開發中小學紅色研學課程,建立“場館+學校”聯動機制;

產業創新:設計“鐵軍IP”文創產品,推動紅色旅游與民宿、農業深度融合。

此外,團隊制作《阜寧紅色記憶》短視頻集,通過新媒體傳播單家港戰斗、童世明烈士等故事。