2025年7月15日,西安外國語大學暑期三下鄉團隊走進戶縣呂公寨村,探訪由村民秦專理創辦 的公益閱覽室“初見”。這座占地不足百平方米的鄉村文化空間,歷經7年沉淀,從私人藏書閣發展為鄉土文化守護站,以24小時開放模式與在地化收藏理念,成為秦嶺腳下獨特的文化地標。其“零門檻準入、全免費運營”的公益實踐,為鄉村振興注入文化動能。

破局之道單打獨斗 文化傳承生態共建

2018年,秦專理將自家四間民房改造為公益閱覽室。書架取材于廢棄美容店貨架,地面鋪設二手市場淘回的青石板,總成本不足萬元。7年來,閱覽室堅持“零門檻準入”,門口懸掛“人生若只如初見”牌匾,寓意知識與信任的純粹性。內部設置24小時通風閱讀區,配備節能燈具與隔音設施,高峰期日均接待讀者80余人次,涵蓋村民、學生及城市訪客。 閱覽室獨創“雙空間”運營模式:公共閱覽區陳列社科、文學類書籍2萬余冊,其中80%為秦專理個人收藏;私密閱讀角設置隔音屏風與獨立書桌,為村民提供靜謐空間。2023年,閱覽室獲評“陜西省最美鄉村文化空間”,成為西安高校人文實踐基地,累計接待研學團隊42批次。

圖為初見書屋負責人帶領實踐團成員參觀 通訊員 岳思瀅 攝

空間敘事老物件傳 情景閱讀舊物新生

通過采訪了解到,面對戶縣村史資料散佚危機,秦專理團隊啟動“搶救戶縣記憶”計劃。他們走訪全縣112個自然村,累計行程超3萬公里,收集到《澇峪溝記憶》《祖庵碑刻考》等瀕危手稿83部,整理村史檔案200余萬字。二樓“戶縣故事區”特設“口述史專架”,收錄80歲以上老人講述的方言故事音頻127小時,如92歲王桂蘭口述的《油坊溝婚俗》完整記錄了關中傳統婚儀細節。

在文獻保護領域,閱覽室創新“三階搶救法”:田野采集、數字化存檔與活態傳承。2024年,閱覽室建成西北首個鄉村文化數據庫,實現文獻檢索、在線借閱、虛擬展覽等功能一體化。通過口述史采集項目,團隊將散落于民間的歷史碎片重新串聯,為鄉村振興保留文化根脈。

文脈深耕搶救記憶 基因構建留存根脈

閱覽室構建起“時空折疊”式展陳體系,一樓留言墻以“初見·時光膠囊”為主題,讀者可寄存信件給十年后的自己,累計收到信件1200余封;二樓電影資料區珍藏豆瓣TOP500影片拷貝120部,配備專業放映設備供村民免費觀看;本土作品展區陳列戶縣作家手稿600余冊,每個書架標注作者口述故事,如85歲張老的《澇峪溝記憶》手稿。秦專理表示:“這里不僅是書房,更是連接過去與未來的時光隧道。

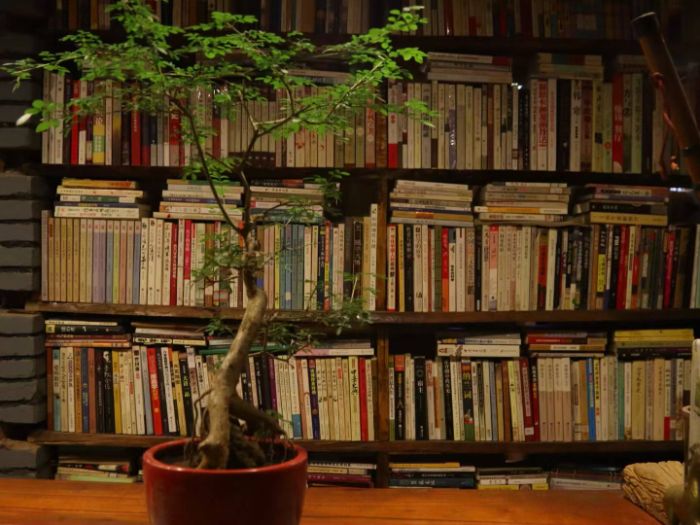

圖為初見書屋部分書籍 通訊員 岳思瀅 攝

初心如磐筑就書巢 守夜長明點亮書香

針對文獻收集困境,閱覽室創新核心環建立“鄉村文化守護人”隊伍,培訓56名村民擔任田野調查員;協作環與福建師范大學、西北大學合作,開展“戶縣口述史采集”暑期項目;傳播環開設抖音賬號“初見守藝人”,發布《老井》《磨盤謠》等短視頻,單條最高播放量破500萬。秦專理感慨:“單憑一己之力終究有限,唯有讓村民成為文化主人,才能讓鄉土文脈真正活起來。”

圖為初見書屋負責人與實踐團部分成員合照 通訊員 岳思瀅 攝

通過此次采訪,團隊深刻認識到:公益文化空間需構建“在地性-創新性-可持續性”三維生態。“初見”模式證明,民間力量通過系統性文獻搶救、數字化傳播與場景化體驗,能有效激活鄉土文化基因。正如秦專理所言:“每本舊書都是活著的根系,而我們要做的,是讓這些根系重新連成森林。”