7月3日至4日,淮北師范大學“文脈尋蹤青春行”實踐隊的七名隊員先后走進淮北市博物館(隋唐大運河博物館)與相山,在歷史遺存與自然人文中探尋淮北文脈,讓青春足跡與文化傳承同頻共振。

此圖為淮北市博物館照片 魏彤彤供圖

博物館里的歷史密碼:觸摸文明印記

7月3日上午,實踐隊首站抵達淮北市博物館。步入“古代文明”展廳,新石器時代的石斧、石鏟靜靜陳列,粗糙的表面留存著先民打磨的痕跡,隊員們圍攏觀察,指尖輕觸展柜玻璃,仿佛能感受到數千年前淮北先民勞作的溫度。漢代陶制明器展區,陶樓的飛檐翹角、陶倉的圓形倉體,生動還原了當時的居住與農耕場景, 隊員結合課本知識講解:“這些明器是‘事死如事生’觀念的體現,也是漢代淮北社會生活的縮影。”

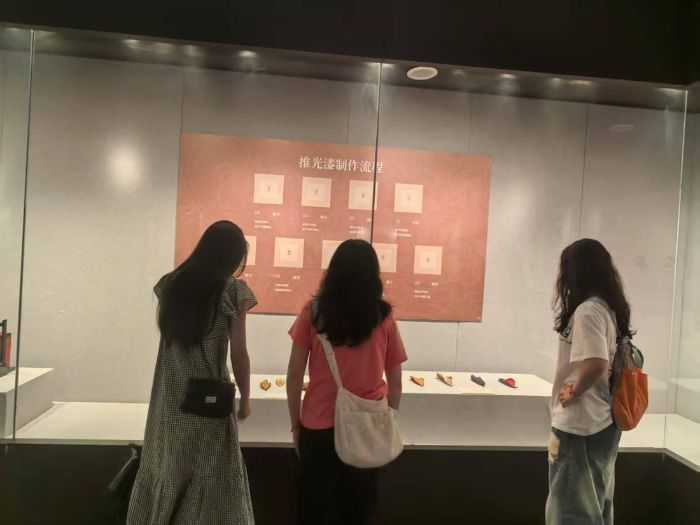

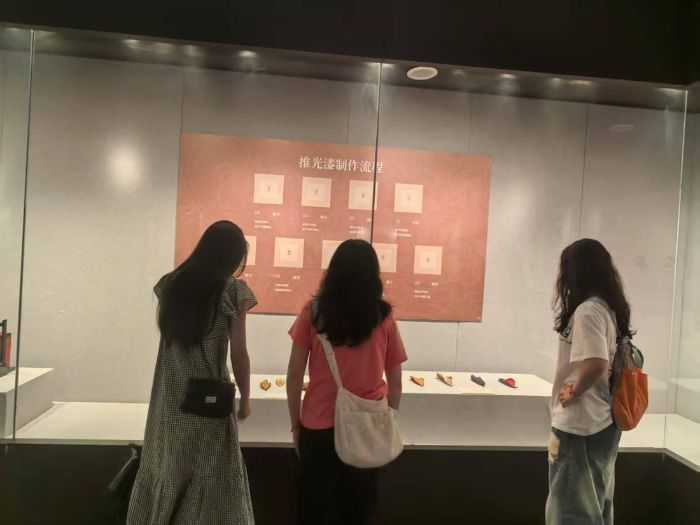

此圖為團隊成員參觀推光漆 張佳怡供圖

此圖為團隊成員參觀推光漆 張佳怡供圖實踐過程中,隊員們偶遇一位身著“小小講解員”綬帶的小學生,她熱情地為大家介紹了一件漢代俑衣。“這件俑衣的針腳和紋飾,和當時人們穿的衣服一樣!”孩子稚嫩的話語里透著認真,隊員們順著他的指引,從俑衣殘留的布料紋理、褪色的紋飾中,推測漢代紡織工藝與審美取向,一場偶然的交流,讓文物背后的故事更添溫度。

此圖為講解員為團隊成員介紹俑衣 魏彤彤供圖

此圖為講解員為團隊成員介紹俑衣 魏彤彤供圖次日,“運河遺韻”展廳成為探索焦點。隋唐大運河柳孜遺址出土的瓷器碎片經修復后,青釉的瑩潤、白瓷的素凈在燈光下流轉,隊員對著展柜里的瓷瓶拍照:“這些瓷器跟著運河商船走遍南北,是淮北作為運河重鎮的見證。”展廳內的沉船殘骸、碼頭構件,更讓隊員們直觀感受到當年“舟楫塞港、商賈云集”的繁華,歷史的厚重在一件件文物中具象化。

此圖為柳孜遺址復原處的環形立體壁畫 魏彤彤供圖

此圖為柳孜遺址復原處的環形立體壁畫 魏彤彤供圖相山之上的人文交響:自然與歷史共生

7月4日下午,實踐隊轉赴相山,在自然景致中尋覓人文蹤跡。相山不僅是淮北的城市綠肺,更沉淀著數千年的歷史記憶。沿山路上行,始建于晉朝的顯通寺掩映在蒼松翠柏間,紅墻黛瓦與山間云霧相映,隊員們拾級而入,寺內古碑刻著歷代修繕記錄,字跡雖已斑駁,卻清晰串聯起相山佛教文化的傳承脈絡。

“大家看這塊‘滲水崖’石刻!”隊員指著崖壁上的題字喊道。據史料記載,此處為相山勝景,歷代文人墨客常在此題詩留字,現存石刻雖歷經風雨侵蝕,仍能辨認出“相山疊翠”等字樣,字里行間藏著古人對自然的贊嘆與對淮北山水的眷戀。實踐隊還走訪了相山公園內的劉開渠紀念館,館內陳列的雕塑作品、生平資料,展現了這位淮北籍藝術大師的創作歷程,隊員們在《抗日陣亡將士紀念碑》模型前駐足,感受藝術與家國情懷的交融。

實踐感悟:在歷史與自然中汲取力量

兩天的實踐,隊員們的足跡從博物館的文物展柜延伸至相山的山間古道,手中的筆記寫滿了對文物的觀察、對史料的梳理,相機里存滿了陶俑的紋飾、石刻的筆觸、山間的光影。大家在交流中達成共識:博物館的文物是“凝固的歷史”,承載著淮北先民的智慧與創造;相山的人文景觀是“流動的文脈”,記錄著自然與人類文明的共生共榮。(通訊員 魏彤彤)

此圖為團隊成員在淮北市博物館外的合影 朱嗣琪供圖

此圖為團隊成員在淮北市博物館外的合影 朱嗣琪供圖“以前總覺得歷史在書本里,這次實踐讓我們真切觸摸到了淮北的‘文化肌理’。”隊員們感慨道。從漢代俑衣的一針一線到運河瓷器的一紋一式,從顯通寺的古碑到滲水崖的題刻,每一處細節都在訴說著這座城市的過往,也讓大家對“文化傳承”有了更具體的理解——它不僅是對歷史的記憶,更是對當下的滋養。

“我們想讓更多人知道,淮北的歷史不只是博物館里的沉默展品,更是融入山水、刻進城市基因里的鮮活故事。”隊員們表示,作為新時代大學生,將以實際行動守護家鄉文脈,讓青春力量成為文化傳承的“催化劑”,讓淮北的歷史底蘊在當代綻放新的光彩。