2025年7月20日,淮北師范大學“文脈尋蹤青年行”實踐隊的王麗麗、朱嗣琪、張佳怡、魏彤彤、王文欣、項亞婷、吳倩穎七名隊員,開展了為期兩天的暑期“三下鄉”活動。他們走進淮北,通過攀登相山、探訪博物館,探尋這座城市不為人熟知的自然底蘊與歷史深度。

7月20日清晨,相山被薄霧輕籠,實踐隊成員踏著微涼的空氣開始攀登。山腳的石階被晨露打濕,泛著溫潤的光澤,每一級都像是時光打磨過的印記。王麗麗走在最前,指尖拂過路邊的巖石,觸感粗糙卻帶著涼意,那些深淺不一的紋路里,仿佛藏著風雨侵蝕的年輪。朱嗣琪停下腳步,鏡頭對準一簇從石縫中鉆出的野菊,金黃的花瓣在風中微微顫動,與灰褐色的巖石形成鮮明對比,她在相機里定格下這份自然的倔強。

行至山腰,一片濃密的樹林擋住了去路,陽光透過枝葉的縫隙灑落,在地面織就斑駁的光影。張佳怡深吸一口氣,空氣中混雜著松針與泥土的清香,她忽然明白為何當地人總說相山是“城市綠肺”——這份沁人心脾的清新,是自然給予淮北最珍貴的饋贈。魏彤彤注意到林間穿梭的飛鳥,它們的鳴叫聲清脆悅耳,與遠處隱約的城市喧囂形成奇妙的和諧,仿佛在訴說著這座城市與自然共生的故事。

圖為爬山途中團隊成員拍攝的風景照 吳倩穎供圖

登上山頂時,云霧恰好散開,整座淮北城盡收眼底。王文欣展開隨身攜帶的地圖,手指沿著相山的輪廓劃過,發現這座山恰似一道天然的屏障,守護著山腳下的萬家燈火。項亞婷眺望遠方,農田與城市建筑在視野里交錯,她忽然意識到,淮北的自然風光從不是孤立的存在,而是與人類生活緊密相連,山的沉穩與城的活力,共同構成了這幅立體的畫卷。吳倩穎坐在一塊平整的巖石上,風拂過耳畔,帶著山的氣息與城的溫度,她閉上眼,仿佛能聽見自然與城市對話的聲音。

次日清晨,實踐隊來到淮北博物館。推開厚重的玻璃門,一股沉靜的氣息撲面而來,與相山的鮮活靈動截然不同。展廳內光線柔和,王麗麗站在入口處的導覽圖前,目光落在墻壁上印刷的前言,短短百字便概括了淮北厚重的歷史,即將展開一場跨越時間和空間的旅程。朱嗣琪在第一展柜前駐足,里面陳列著幾件新石器時代的陶器,粗糲的陶壁上,簡單的繩紋蜿蜒曲折,像是先民們留下的密碼,訴說著淮北土地上最早的文明曙光。

在青銅器展區,張佳怡凝視著一件商代的青銅鼎。青綠的銅銹覆蓋在器身上,卻掩不住紋飾的精美,饕餮紋猙獰中透著威嚴,雷紋細密如織,她湊近玻璃,試圖看清每個紋路的走向,想象著三千年前工匠們一錘一鑿的專注。魏彤彤的目光被一組陶俑吸引,這些陶俑形態各異,有農夫、有樂師、有官吏,雖歷經千年,面部的表情依然生動,仿佛下一秒就會開口說話,將漢代淮北的市井繁華娓娓道來。

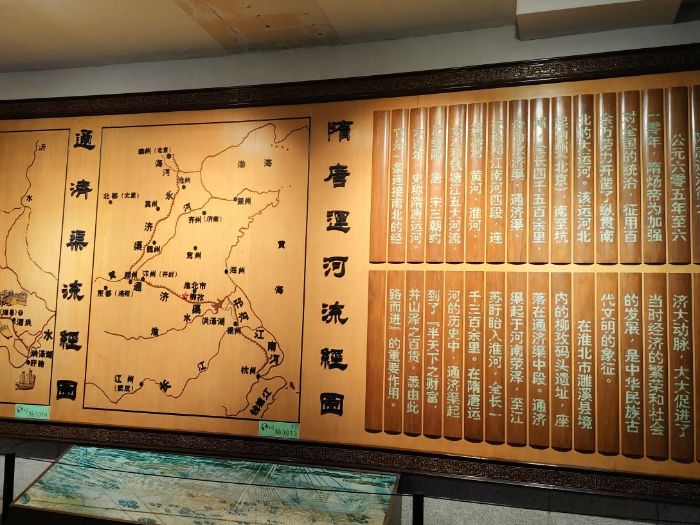

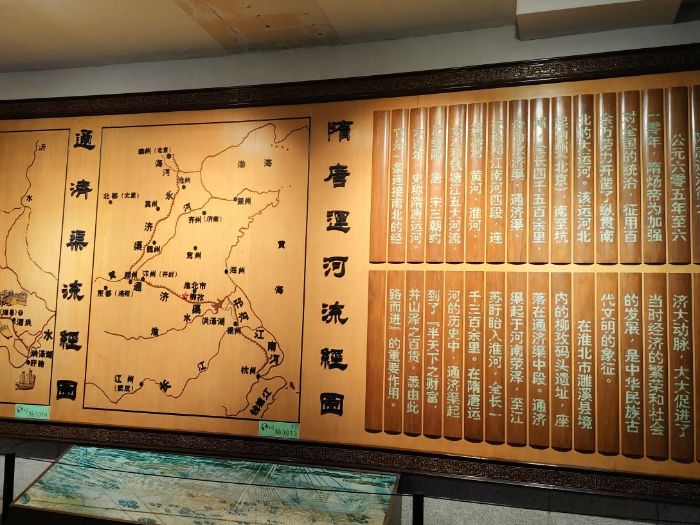

轉過展柜,一幅巨大的運河地圖映入眼簾。王文欣指著圖中標記的“相縣”位置,與手機里的現代地圖對比,發現古今水系竟有多處重合。

圖為拍攝的隋唐運河流經圖 王麗麗供圖

項亞婷在旁邊的漕運文物展柜前停下,一組唐代的船型陶壺引起她的注意,壺身上雕刻的波浪紋栩栩如生,仿佛能聽見當年運河上的船槳聲與號子聲。吳倩穎在近代工業展區久久佇立,一組煤礦開采工具整齊排列,從原始的鎬鍬到近代的機械,銹跡斑斑的金屬表面,記錄著淮北從農業城市到工業基地的轉型軌跡。

離開博物館時,夕陽正為這座建筑鍍上一層金邊。隊員們回望那尊矗立在廣場中央的巨大石碑,忽然覺得兩天的行程像一場奇妙的對話——相山的草木山石,訴說著自然與城市的共生;博物館的文物古跡,記錄著歷史與現在的交融。

圖為團隊成員在淮北博物館前的合影 朱嗣琪供圖

這座看似平凡的城市,就在這山與館、景與物的交織中,展現出不為人知的深度與長度。