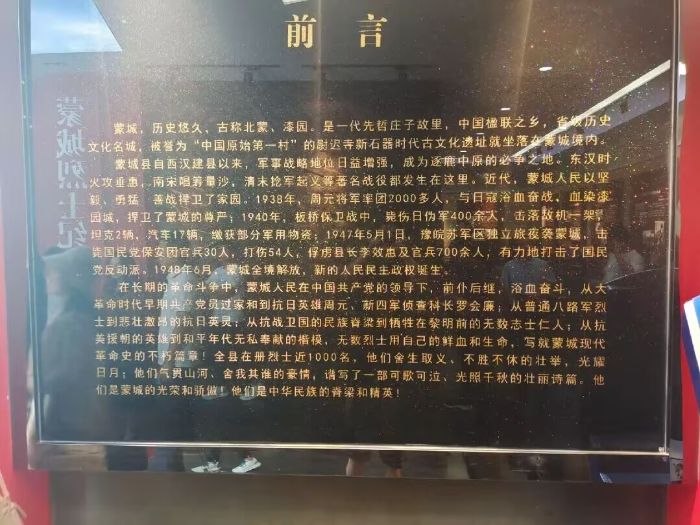

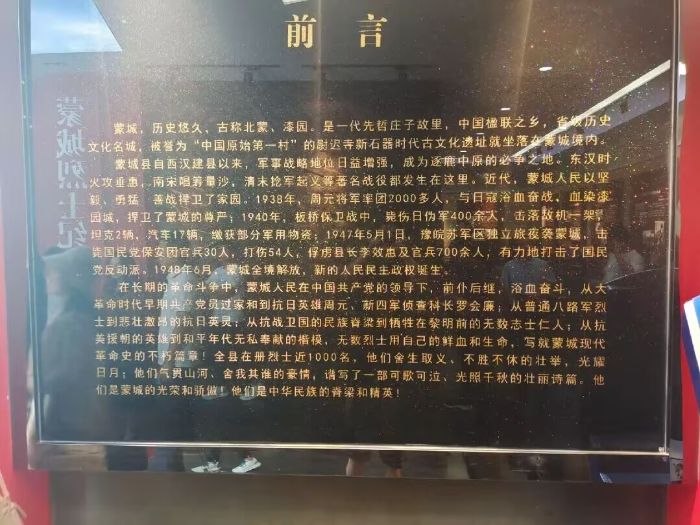

蒙城烈士陵園里的那棟青磚小樓,最近多了不少年輕訪客。作為 1958 年建成的烈士事跡陳列館,它曾因展陳陳舊、設施老化,讓年輕人望而卻步。而現在,經過半年的修繕改造,這里成了 “網紅打卡地”,周末日均接待量比以前翻了三倍。

“您看這個 VR 設備,戴上就能‘穿越’到 1948 年的蒙城戰場。” 工作人員指著新安裝的互動裝置介紹。屏幕上,解放軍戰士冒著炮火攻城的場景栩栩如生,參觀者還能通過手柄 “參與” 戰斗部署。這個由本地企業捐贈的數字展項,是陵園 “科技賦能紅色教育” 的嘗試之一。

改造后的陳列館,保留了原有磚木結構的歷史風貌,卻在展陳方式上玩出了新花樣:老照片旁多了二維碼,掃碼就能聽背后的故事;玻璃展柜里的軍裝,通過 AR 技術能 “穿” 在參觀者身上,直觀感受當年的裝備條件。

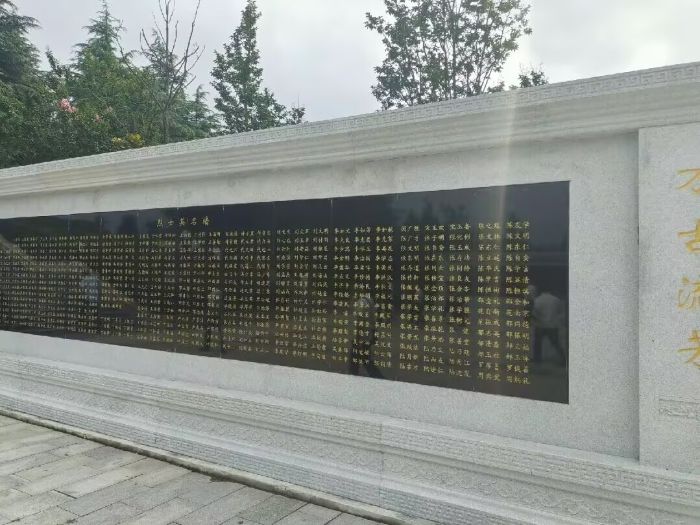

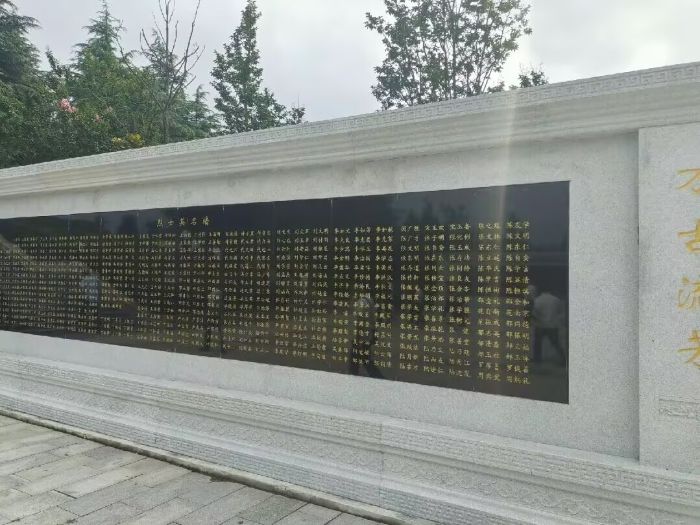

陵園西側的老圍墻也有了新變化。原本斑駁的墻面被改造成 “英雄墻”,上面鑲嵌著 156 塊烈士事跡銘牌,每塊銘牌都能發光發亮。“晚上來看特別震撼,像一片星空。” 住在附近的居民劉阿姨說,現在飯后散步都愛來這里,“給孫子講講哪位烈士是哪年犧牲的,孩子聽得比在學校還認真”。

這次改造特意保留了圍墻頂部的彈痕,施工隊負責人說:“這些真實的傷痕是最好的教材,我們用特殊材料加固了,讓它能再挺幾十年。”

在烈士墓區,新鋪設的滲水磚解決了雨天泥濘的老問題,每條墓道旁都增設了休息長椅。“以前來祭掃,老人走累了沒處歇腳,現在方便多了。” 前來祭奠父親的 72 歲老人陳建國說。陵園還為 12 位無名烈士立了新碑,碑上刻著 “無名英雄永垂不朽”,常有市民自發前來獻花。

最讓人暖心的是新增的 “烈士家屬服務站”。在這里,工作人員幫烈士后代查找檔案、修復老照片。河南的王女士專程來為爺爺尋找戰友,“爺爺犧牲時我爸才 3 歲,連一張照片都沒有,多虧他們找到了當年的戰報,讓我們知道了爺爺犧牲的具體地點” 。

服務站墻上的心愿貼上,寫滿了家屬的感謝:“謝謝你們讓英雄不被忘記”。

陵園管理處的公示欄里,貼著下半年的改造計劃:要給老槐樹加裝保護圍欄,要整理出烈士事跡連環畫。這些細微的變化,讓這座老陵園既守得住歷史的厚重,又跟得上時代的腳步,就像門口那副對聯寫的:“青磚刻史,英名不朽;新枝展綠,精神長青。”

這次改造特意保留了圍墻頂部的彈痕,施工隊負責人說:“這些真實的傷痕是最好的教材,我們用特殊材料加固了,讓它能再挺幾十年。”

這次改造特意保留了圍墻頂部的彈痕,施工隊負責人說:“這些真實的傷痕是最好的教材,我們用特殊材料加固了,讓它能再挺幾十年。”

服務站墻上的心愿貼上,寫滿了家屬的感謝:“謝謝你們讓英雄不被忘記”。

服務站墻上的心愿貼上,寫滿了家屬的感謝:“謝謝你們讓英雄不被忘記”。