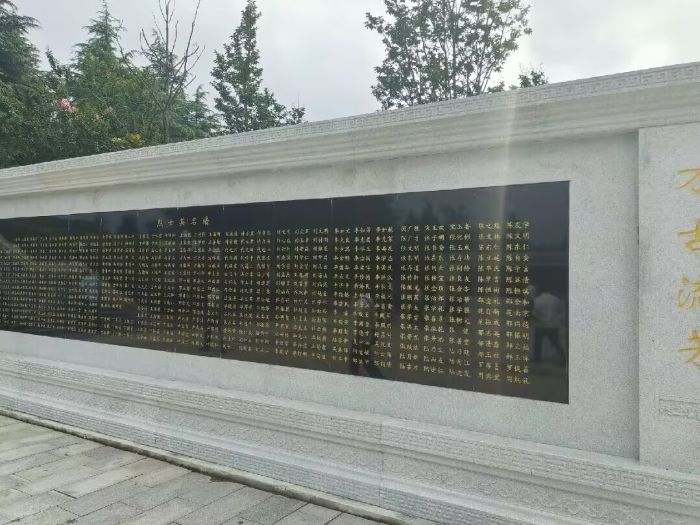

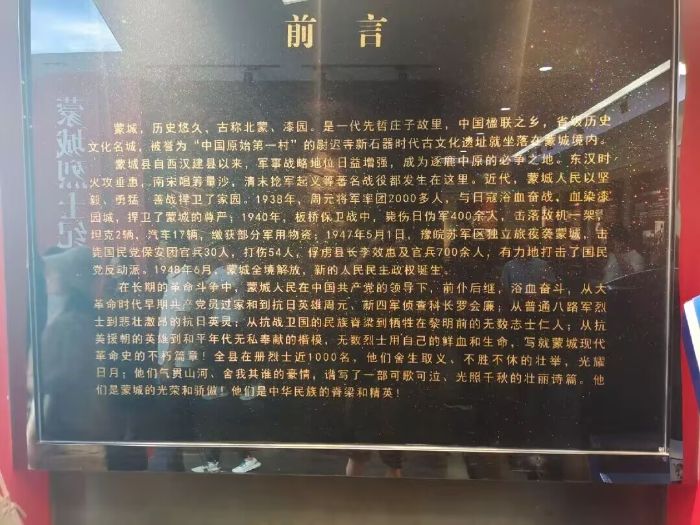

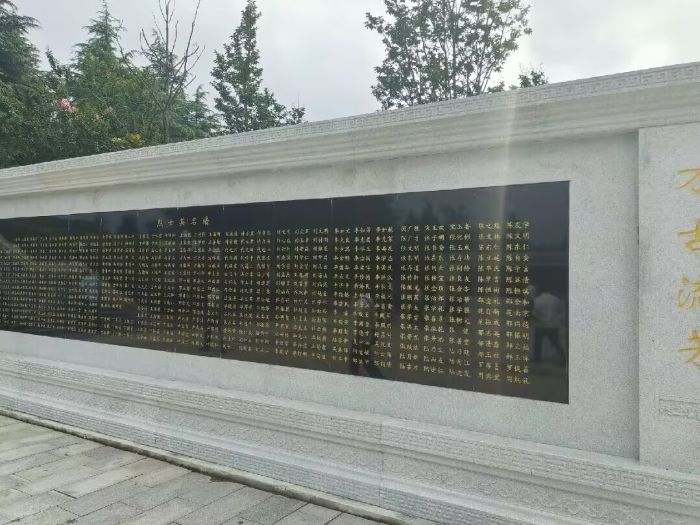

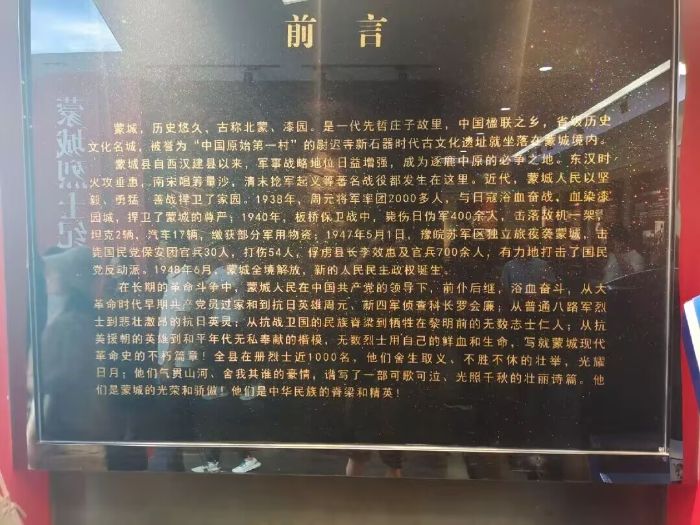

清晨的陽光穿過蒙城烈士陵園的柏樹枝葉,在革命烈士紀念碑的基座上投下斑駁光影。一群佩戴紅領巾的小學生排著整齊的隊伍,向紀念碑敬獻花籃,稚嫩的聲音齊唱《我們是共產主義接班人》,打破了陵園的寧靜。

這里不僅是安葬英烈的圣地,更是一堂永不落幕的紅色大課。?

在烈士事跡陳列館內,講解員正指著玻璃柜里的一支舊鋼筆,給孩子們講述烈士趙文進的故事。“這支筆是趙叔叔在戰斗間隙寫家書時用的,信里說‘等打跑了鬼子,就回家種莊稼’,可他再也沒等到那一天。”10 歲的小學生王梓涵聽完,在筆記本上認真寫下:“要珍惜現在的好日子”。

這樣的場景,每天都在陳列館里上演。館內 300 多件實物展品中,小到一枚彈殼,大到一架繳獲的機槍,都成了鮮活的教材。今年暑假,已有 2000 多名學生來這里開展研學活動,通過 “重走長征路” 模擬體驗、紅色故事演講比賽等互動項目,讓歷史知識從書本走到身邊。?

烈士墓區的草坪上,幾位白發老人正給年輕人翻看老照片。78 歲的張大爺指著一張泛黃的合影說:“這是 1948 年解放蒙城時的照片,我父親就是支前隊伍里的一員,他推著小車送彈藥,三天三夜沒合眼。” 旁邊的青年志愿者小李趕緊用手機錄下這段口述歷史,“這些活史料太珍貴了,我們要整理成短視頻發到網上,讓更多人知道蒙城的紅色故事”。

如今,陵園里活躍著 50 多名像小李這樣的志愿者,他們為參觀者義務講解,還幫烈士家屬尋找失散的戰友線索。?

陵園管理處的李主任介紹,今年新增的 “云祭掃” 平臺很受歡迎,在外務工的蒙城人通過手機就能為烈士獻花、留言。“有位在廣東打工的年輕人,連續三年在平臺上給爺爺的戰友留言,說‘您當年守護的家鄉,現在修了柏油路,蓋了新學校’。” 這些跨越時空的對話,讓陵園的紅色基因有了新的傳承載體。

?

夕陽西下,紀念碑的影子被拉得很長。一群剛入黨的年輕人在這里重溫誓詞,拳頭緊握的力量,與七十多年前烈士們沖鋒的姿態,在時光里重疊。蒙城烈士陵園就像一棵常青樹,根系扎在歷史的土壤里,枝葉伸向未來的天空,讓每一個走近它的人,都能汲取向上的力量。?

這里不僅是安葬英烈的圣地,更是一堂永不落幕的紅色大課。?

這里不僅是安葬英烈的圣地,更是一堂永不落幕的紅色大課。? 這樣的場景,每天都在陳列館里上演。館內 300 多件實物展品中,小到一枚彈殼,大到一架繳獲的機槍,都成了鮮活的教材。今年暑假,已有 2000 多名學生來這里開展研學活動,通過 “重走長征路” 模擬體驗、紅色故事演講比賽等互動項目,讓歷史知識從書本走到身邊。?

這樣的場景,每天都在陳列館里上演。館內 300 多件實物展品中,小到一枚彈殼,大到一架繳獲的機槍,都成了鮮活的教材。今年暑假,已有 2000 多名學生來這里開展研學活動,通過 “重走長征路” 模擬體驗、紅色故事演講比賽等互動項目,讓歷史知識從書本走到身邊。? 如今,陵園里活躍著 50 多名像小李這樣的志愿者,他們為參觀者義務講解,還幫烈士家屬尋找失散的戰友線索。?

如今,陵園里活躍著 50 多名像小李這樣的志愿者,他們為參觀者義務講解,還幫烈士家屬尋找失散的戰友線索。? ?

?