“俑見漢風(fēng)”:走進徐州,探尋漢代兵馬俑的文化溫度

為深入學(xué)習(xí)貫徹《關(guān)于加強文物保護利用改革的若干意見》文件精神,引導(dǎo)青年學(xué)子在社會實踐中增強文化自信、厚植家國情懷,2025 年 6 月 29 日至 30 日,來自淮北師范大學(xué)計算機科學(xué)與技術(shù)學(xué)院的 “俑見漢風(fēng)” 漢兵馬俑調(diào)研社會實踐團隊赴江蘇省徐州市,圍繞漢代兵馬俑的歷史文化內(nèi)涵與傳播現(xiàn)狀開展實地調(diào)研,探索文物活化利用的新路徑。

徐州素有 “漢家發(fā)祥地、兩漢文化城” 之稱,是漢代東楚文化的重要發(fā)源地。作為徐州地區(qū)最具代表性的文物之一,漢兵馬俑以其獨特的歷史價值和藝術(shù)魅力,展現(xiàn)了西漢時期的軍陣風(fēng)貌與社會結(jié)構(gòu)。為讓調(diào)研更具針對性,“俑見漢風(fēng)” 團隊在活動啟動前便展開了扎實的前期準備:團隊成員系統(tǒng)梳理《徐州漢兵馬俑研究》《兩漢文化與徐州》等文獻資料,提煉出漢兵馬俑的歷史脈絡(luò)與文化特征;結(jié)合專業(yè)所長,設(shè)計了涵蓋 “考古發(fā)現(xiàn)認知”“傳播渠道偏好”“數(shù)字化接受度” 等維度的專項調(diào)查問卷,為實地調(diào)研奠定了堅實基礎(chǔ)。

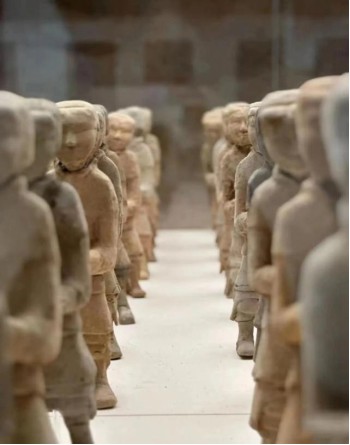

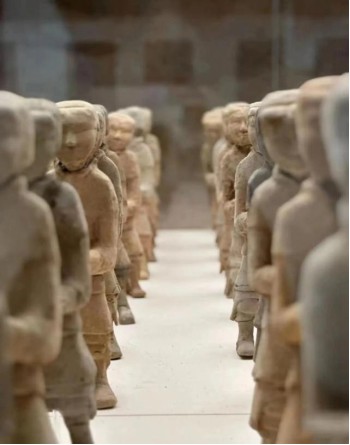

6 月 29 日,團隊首站抵達徐州市漢兵馬俑博物館,開啟沉浸式學(xué)習(xí)之旅。在講解員的帶領(lǐng)下,成員們依次走進一號坑軍陣展區(qū)、騎兵俑展區(qū)和生活俑展區(qū)。在一號坑,排列整齊的陶俑軍陣讓人仿佛穿越回西漢戰(zhàn)場 —— 步兵俑手持青銅劍、弩機,姿態(tài)各異卻陣列嚴整;騎兵俑跨坐陶馬,服飾上的云紋紋理清晰可辨。“你看這個陶俑的面部,眉骨微隆、嘴角帶笑,完全不像秦俑的威嚴,更像身邊的士兵。” 信息安全專業(yè)的吳同學(xué)指著一尊步兵俑向隊友說道,手中的相機不停記錄著陶俑的細節(jié)。在修復(fù)工作室,成員們觀摩了文物修復(fù)師用顯微鏡修補陶俑殘片的過程,修復(fù)師王師傅介紹:“這些陶俑距今已有 2000 多年,很多出土?xí)r碎成幾十片,我們要像拼拼圖一樣,用特殊黏合劑一點點復(fù)原,既要保證穩(wěn)固,又不能破壞原始紋理。” 這段經(jīng)歷讓團隊成員深刻感受到文物保護的專業(yè)性與嚴謹性。

為掌握公眾對漢兵馬俑的認知現(xiàn)狀,6 月 30 日,團隊在博物館廣場、戶部山古民居景區(qū)及周邊社區(qū)發(fā)放《漢兵馬俑文化認知調(diào)查問卷》230 份,回收有效問卷 217 份。在發(fā)放過程中,團隊遇到了不同群體的受訪者:10 歲的小學(xué)生張同學(xué)說 “只在課本上見過兵馬俑,不知道徐州也有”;來自山東的游客王先生則表示 “通過短視頻刷到過徐州漢俑,但具體歷史背景不清楚”;本地居民劉阿姨坦言 “住在附近卻很少來,覺得文物離生活太遠”。數(shù)據(jù)分析顯示,83% 的受訪者對漢兵馬俑的歷史背景了解 “較少” 或 “幾乎不了解”,但 91% 的受訪者表示 “愿意通過短視頻、虛擬展陳等數(shù)字化方式了解文物”,這為團隊探索 “數(shù)字傳播” 路徑提供了重要依據(jù)。

6 月 30 日,團隊走訪徐州漢文化研究院,與研究員周教授圍繞 “文物活化利用” 展開深入交流。周教授指出:“當(dāng)前漢兵馬俑傳播存在‘專業(yè)壁壘高、傳播形式單一’的問題,年輕人對文物的興趣需要用他們熟悉的方式點燃。” 團隊成員結(jié)合計算機專業(yè)知識,提出 “開發(fā)漢俑數(shù)字復(fù)原小程序”“制作軍陣 VR 體驗項目” 等構(gòu)想,得到周教授的肯定:“科技是打破時空限制的鑰匙,你們的想法很有創(chuàng)新性,值得嘗試。”

據(jù)悉,“俑見漢風(fēng)” 團隊已計劃后續(xù)推出系列成果:編寫《漢俑文化圖文手冊》,梳理歷史脈絡(luò)與工藝特點;在校園公眾號開設(shè) “數(shù)字漢俑” 專題,推送 3D 建模復(fù)原圖與互動問答。9 月還將在校園舉辦 “漢風(fēng)俑韻” 文化成果展,通過實物仿制品、數(shù)字投影等形式,讓更多青年感受漢俑魅力。

從文獻梳理到實地走訪,從問卷調(diào)研到創(chuàng)意構(gòu)想,“俑見漢風(fēng)” 團隊用腳步丈量歷史,用專業(yè)賦能傳播。正如團隊負責(zé)人閆青春所說:“漢兵馬俑不僅是冰冷的陶土,更是有溫度的歷史見證。我們希望通過青年的力量,讓文物走出博物館,真正‘活’在當(dāng)下。” 此次實踐不僅讓學(xué)子們深化了對兩漢文化的理解,更激發(fā)了用科技傳承傳統(tǒng)文化的責(zé)任感,為文物活化利用探索出一條青春路徑。

作者:王巔

攝影:“俑見漢風(fēng)” 團隊成員

來源:計算機科學(xué)與技術(shù)學(xué)院