據悉,“碧海丹心”社會實踐隊后續還將開展紅色故事探索、歷史文獻整理等活動,推動膠東紅色文化的傳承與創新。

發布時間:2025-09-17 關注:

來源:山東大學碧海丹心實踐隊

步入文登博展中心紅色膠東館,一組氣勢恢宏的天福山起義主題雕塑群率先映入實踐隊員眼簾。雕塑以群像形式生動還原了1937年12月24日的歷史性時刻:起義領袖理琪振臂高呼,號召膠東兒女奮起抗日,身旁的戰士們緊握鋼槍、目光如炬,周圍群眾舉著抗日標語簇擁而上,寒風中獵獵作響的紅旗與眾人堅毅的面龐交相輝映,將“打響膠東抗日第一槍”的壯闊場景永久定格。

“這組雕塑不僅是歷史的復刻,更是精神的象征。”講解員向隊員們介紹,天福山起義點燃了膠東抗日的烽火,此后無數文登兒女追隨起義隊伍奔赴戰場,用鮮血與生命踐行“不畏強暴、敢為人先”的誓言。實踐隊員們駐足凝視雕塑的每一處細節,從人物的神態到緊握武器的力度,深刻體會到膠東軍民在民族危亡之際挺身而出的擔當。隊員張皓宇表示:“雕塑中每一道紋路都在訴說先輩的無畏,這種精神正是我們青年在學習與成長中最需要傳承的力量。”

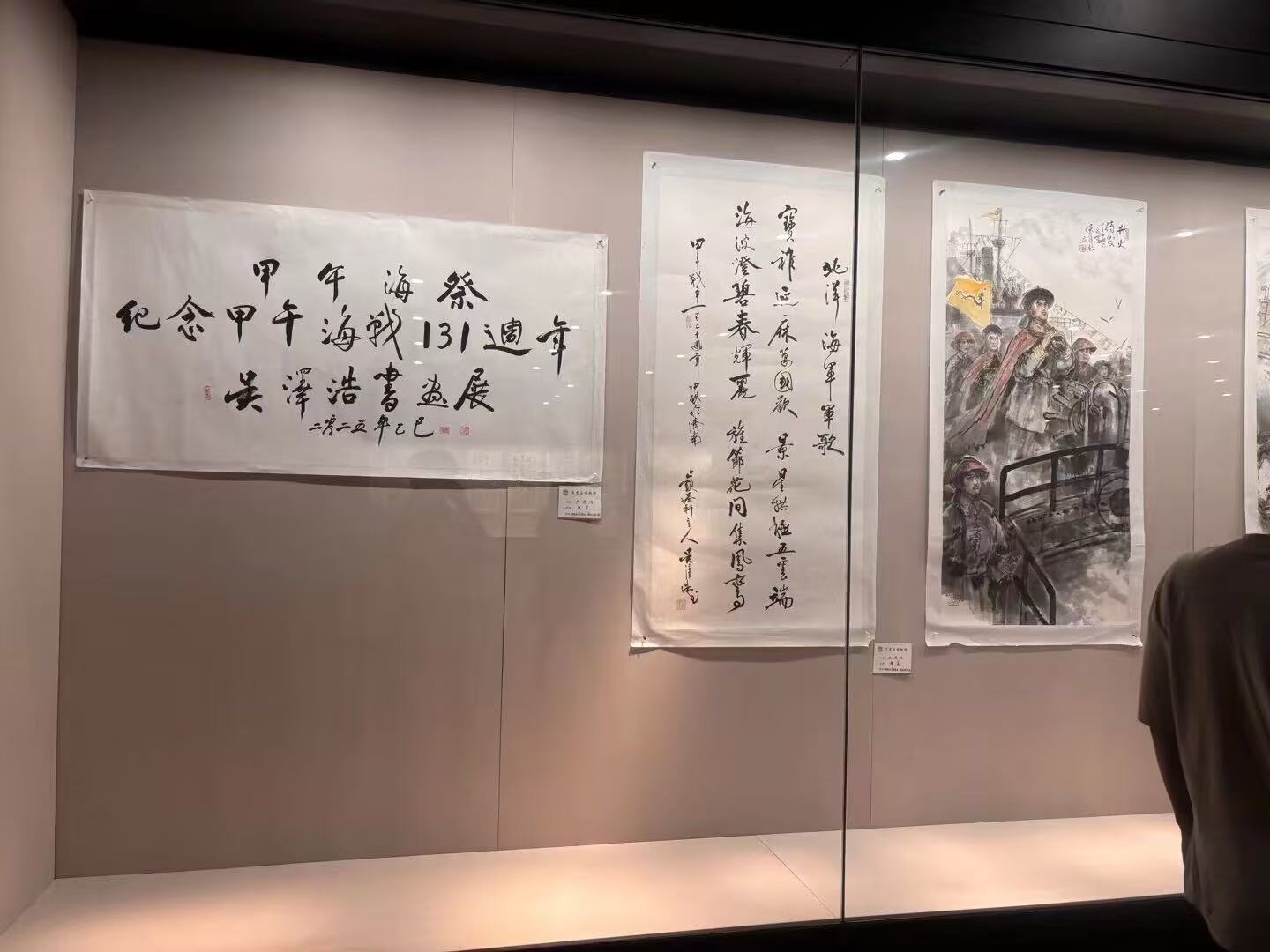

在博展中心“甲午記憶”展區,泛黃的作戰地圖、銹跡斑斑的炮彈殘片與復原場景共同構筑起1894年黃海海戰的歷史現場。其中,一組“威海衛保衛戰”相關雕塑尤為引人深思:斷壁殘垣中,士兵們堅守陣地、奮勇還擊;后方百姓推著獨輪車運送彈藥,老婦人含淚為即將奔赴戰場的兒子整理衣襟,無聲的場景中蘊含著“寧死不屈、保家衛國”的深沉力量。

講解員介紹,甲午戰敗后,文登成為膠東地區最早覺醒的土地之一,無數志士走出家鄉投身革命,從自發抗爭到有組織的武裝斗爭,這片土地上的紅色火種從未熄滅。實踐隊員們凝視著展柜中“還我河山”的吶喊手稿,字跡雖已斑駁,卻仍能感受到字里行間的悲憤與堅定。“從甲午硝煙中的抗爭到天福山起義的奮起,膠東兒女用行動證明:苦難壓不垮民族的脊梁,而屈辱更能激發奮進的力量。”實踐隊隊長安相宇在交流中談到,這種“不忘國恥、奮勇圖強”的精神,正是“碧海丹心”的核心內涵。

此次文登博展中心之行,讓實踐隊員們對膠東紅色文化有了更立體的認知。從凝固歷史瞬間的雕塑群到見證民族覺醒的文物,紅色故事不再是書本上的文字,而是可觸可感的精神遺產。實踐隊表示,將以此次調研為起點,繼續深入威海各地紅色遺址,用腳步丈量歷史,用青年視角講述紅色故事,讓“碧海丹心”的精神在新時代的青春接力中持續閃耀。

據悉,“碧海丹心”社會實踐隊后續還將開展紅色故事探索、歷史文獻整理等活動,推動膠東紅色文化的傳承與創新。