八月的濟南,暑風裹著梧桐的清蔭,漫過這座浸潤著紅色記憶的城市。當日歷翻至8月15日——日本無條件投降80周年這一鐫刻著民族榮光的日子,山東師范大學“星火尋蹤”實踐隊的青年們,帶著赤誠與敬意,從晨光熹微到暮色四合,穿梭于濟南的紅色地標間,在歷史的褶皺里打撈初心,在先輩的足跡中汲取前行的力量。

省博紅館:文物為筆,寫盡山河不屈

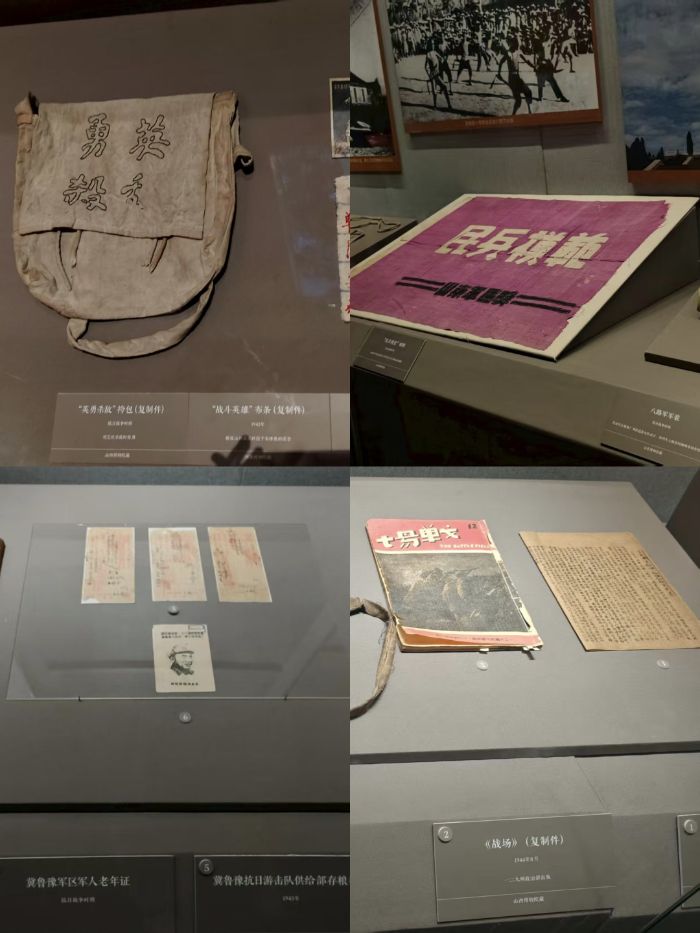

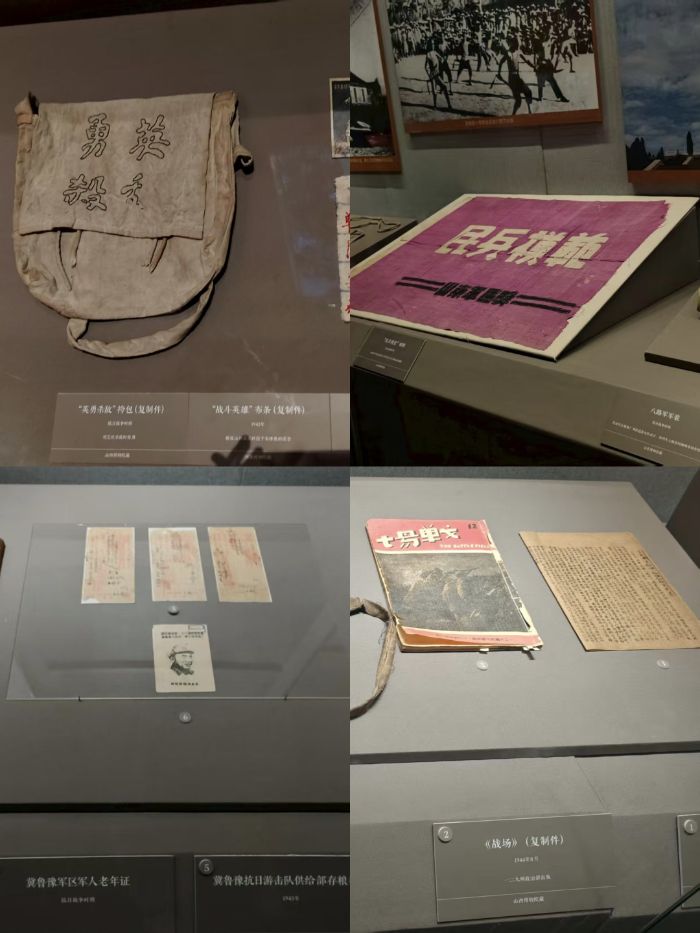

推開山東省博物館紅色展館的門,時光仿佛在此折轉。展柜里,那只磨破邊角的帆布挎包,曾裝著戰士們“殺敵報國”的滾燙信念,肩帶的磨損里藏著行軍路上的風霜;那張布滿紅痕的作戰地圖,齊魯大地的山川河岳間,密密麻麻的標記是防線,更是先烈“寸土不讓的誓言;還有那封字跡斑駁的染血家書“國若不存,家何能安”的字句,既有舍生取義的決絕,也藏著對親人的萬般牽掛。

隊員們圍在講解員身邊,目光追隨著文物流轉。當停在一幅描繪“臺兒莊血戰”的油畫前時,喧鬧的展廳驟然安靜——畫中戰士們舉著斷槍沖鋒,硝煙里的眼神卻亮得驚人。“那時沒有先進武器,靠的就是‘人在陣地在’的骨氣。”講解員的聲音輕卻有力,隊員們仿佛聽見了穿越時空的吶喊,觸到了先輩們滾燙的熱血。此刻,“和平”不再是課本里的詞匯,而是無數生命換來的珍貴饋贈,而他們,便是這份饋贈的守護者與傳揚者。

奎虛書藏:一屋榮光,見證民族挺立

穿過青石板路,奎虛書藏的飛檐翹角映入眼簾。這座古雅的建筑,藏著一段足以讓齊魯兒女銘記的歷史——80年前,這里是日本在山東戰區簽署投降書的地方,是齊魯大地掙脫屈辱、迎來勝利的“見證者”。

抬頭望去,“我武惟揚”的牌匾懸于正廳,筆鋒遒勁,似有千鈞之力。隊員們駐足凝望,指尖拂過展廳里的舊桌椅,木質的紋路里仿佛還留著當年簽署投降書時的莊重。“這四個字不是口號,是李延年們抱著炸藥包沖鋒時的無畏,是田間百姓送糧支前時的堅定,是無數無名英雄‘一寸山河一寸血’拼出來的尊嚴。”一位隊員輕聲感慨。

在這里,每一頁泛黃的典籍都在訴說“從屈辱到挺立”的不易,每一縷空氣都彌漫著勝利的榮光。隊員們默默攥緊拳頭:銘記這段歷史,不是為了沉溺過往的傷痛,而是為了帶著先輩的骨氣,在新時代的路上走得更穩、更遠。

早期紀念館:初心為炬,照亮前行之路

實踐的最后一站,是中共山東早期歷史紀念館。推開館門,一部“山東黨組織的成長史”徐徐展開:從李大釗派鄧恩銘來魯傳播馬克思主義,到濟南共產主義小組在大明湖畔誕生;從帶領工人罷工、農民抗租的早期斗爭,到抗戰時期“沂蒙紅嫂”用乳汁救傷員、解放戰爭中“小車推出來的勝利”——每一個展區,都是一段“從無到有、從弱到強”的奮斗史詩。

夕陽西下,實踐隊的身影被拉得很長。2025年的8月15日,因這場“尋紅之旅”被賦予了特殊的意義——隊員們不僅觸摸了歷史的溫度,更接過了先輩遞來的“紅色火炬”。作為新時代青年,他們深知:紅色基因不是陳列的展品,而是融入血脈的力量;民族復興不是遙遠的口號,而是需要用青春汗水澆灌的理想。

此后,他們將以“星火”之名,把此次實踐的感悟化作前行的動力,在學習與奮斗中續寫青年擔當,讓紅色精神在新時代的陽光下,永遠熠熠生輝。