7月,南京審計大學審拓江海社會實踐小分隊開展了為期22天的實踐活動,隊員們走進南通博物苑、審計博物館、珠算博物館,以審計專業視角探尋歷史中的監督智慧,在實踐中深化專業認知。

前期籌備:筑牢專業基礎,明確實踐方向 7月5日至9日,團隊圍繞三所博物館特色主題展開系統學習。組長將審計史、珠算文化與現代審計技術串聯成學習模塊,從中國古代審計制度演變到明清賬冊監督邏輯,從珠算在傳統財務核算中的應用到與現代審計電算化的傳承關系,用案例和實物圖片將課本知識點與博物館展陳內容對應。遇到專業細節,隊員們分組查閱資料、共同討論,提前標注重點關注展項,為實地探訪做好充分準備。

(圖1:團隊成員在籌備會上討論審計史相關資料)

南通博物苑:從近代實業檔案中挖掘審計基因 7月10日至13日,團隊聚焦南通博物苑“近代南通實業檔案”展區,從大生紗廠原始賬簿、通海墾牧公司經費收支記錄等實物中探尋審計邏輯。光緒年間的紗廠成本核算表上,每筆原料采購均有經手人、復核人雙重簽字,這與現代“不相容崗位分離”原則異曲同工,成為團隊分析近代企業內部牽制制度的鮮活案例。

同時,館內“地方公益事業賬簿”中,育嬰堂經費使用記錄、保坍會工程款項明細等史料,清晰呈現了近代南通公共事務管理“量入為出、公開透明”的原則。隊員們通過梳理這些史料,進一步理解了審計思維在社會治理中的貫穿邏輯。

(圖2:隊員們在南通博物苑研究大生紗廠原始賬簿)

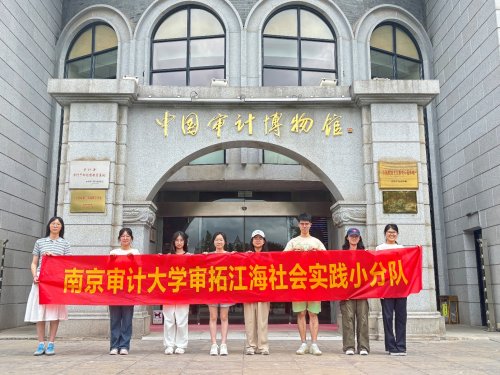

審計博物館:在歷史與現代碰撞中深化專業認知 7月14日至19日,團隊走進南通審計博物館,在實物與理論的碰撞中深化對審計的理解。近代審計展區內,民國時期會計師審計報告原件上“賬實核對無誤”“存貨計價存在偏差”等手寫結論,讓隊員們聯想到課堂上的審計報告準則;數字審計技術展區里,上世紀90年代審計軟件與現代區塊鏈審計系統的對比,引發了關于“技術迭代服務審計目標”的思考——無論設備如何更新,審計“高效發現風險、精準揭示問題”的目標始終未變。

從古代“刺使監察”制度到現代國家審計準則,從手工賬冊核查到大數據智能分析,隊員們在專業講解中,清晰感知到審計作為“經濟衛士”的歷史傳承。

(圖3:隊員們觀察民國時期會計師審計報告原件)

珠算博物館:從工具迭代中讀懂審計本分 7月20日至23日,珠算博物館內的各式算盤吸引了隊員們的目光。早年審計核賬依賴算盤反復演算,與如今用軟件校驗數據的邏輯一致,都是為了讓數字經得起推敲。工具從算盤變為電腦,但審計“算準、算實”的本分從未改變,這種嚴謹早已藏在老算盤的每一次撥動里。

(圖4:隊員們在珠算博物館觀察傳統算盤展品)

實踐總結:專業知識在實踐中轉化為認知力量 7月24日至26日,團隊進入后期總結階段。從南通博物苑的近代實業監督智慧,到審計博物館的“經濟衛士”初心,再到珠算博物館的精準計算本分,隊員們將課本上的“審計準則”逐步轉化為現實中的“實踐認知”,對審計作為貫穿歷史的“監督基因”、守護公平的“隱形防線”有了更具體的理解。

文:王嘉怡 許瑞軒

圖:韓伊揚