中國(guó)礦業(yè)大學(xué)暑假實(shí)踐一團(tuán)隊(duì)參觀淮海戰(zhàn)役紀(jì)念館

發(fā)布時(shí)間:2025-08-27 關(guān)注:

來源:周世雄

中國(guó)礦業(yè)大學(xué)暑假實(shí)踐一團(tuán)隊(duì)參觀淮海戰(zhàn)役紀(jì)念館

8月27日清晨�,淮海戰(zhàn)役紀(jì)念館在初秋陽(yáng)光下迎來逾千名觀眾���,本暑假實(shí)踐一團(tuán)隊(duì)?wèi)阎\(chéng)的內(nèi)心瞻仰這座偉大的歷史豐碑�����。隨著“民心豐碑——淮海戰(zhàn)役支前史料專題展”正式開幕,大批市民和外地游客走進(jìn)這座國(guó)家一級(jí)博物館�,在青銅浮雕���、環(huán)形全景畫與英烈紀(jì)念墻前重溫75年前那段“小車推出來的勝利”�。

一進(jìn)展廳,我們放慢了腳步——仿佛一腳踏進(jìn)時(shí)間裂縫��。序廳里���,青銅浮雕《勝利之路》在頭頂燈光下泛著低沉的光���,128位戰(zhàn)士的吶喊凝固成金屬的波濤�。我伸手想觸碰�,卻只觸到指尖一絲冰涼。講解員輕聲說:“別碰���,會(huì)留下指紋。”我愣了愣�,忽然明白:歷史也怕指紋��,怕我們這些后來者的體溫驚擾了他們的長(zhǎng)眠。

《淮海戰(zhàn)役》浮雕

戰(zhàn)爭(zhēng)全景廳里�����,360度環(huán)形油畫《雙堆集圍殲戰(zhàn)》炮火連天�。腳下戰(zhàn)壕的木板吱呀作響,頭頂擴(kuò)音器傳來尖銳的沖鋒號(hào)���。我下意識(shí)屏住呼吸——那聲音鉆進(jìn)耳膜,像一根滾燙的針����,把75年前的硝煙直直刺進(jìn)心臟���。那一刻���,和平年代里習(xí)以為常的平穩(wěn)心跳�����,竟成了奢侈。

最讓人喉嚨發(fā)緊的是支前廳����。47輛獨(dú)輪車排成沉默的方陣�����,木輪深深陷進(jìn)塵土��,像仍在趕路�。展柜里一雙布鞋鞋底磨出了窟窿��,線頭倔強(qiáng)地翹著�,仿佛下一秒又要踏上冰河��。講解員報(bào)出“543萬”這個(gè)數(shù)字時(shí)���,我聽見身后一位白發(fā)老人喃喃重復(fù):“543萬……”聲音輕得像怕驚動(dòng)誰��。我回頭,看見他攥緊的左手在抖——手背青筋凸起,像一條條不肯老去的路。

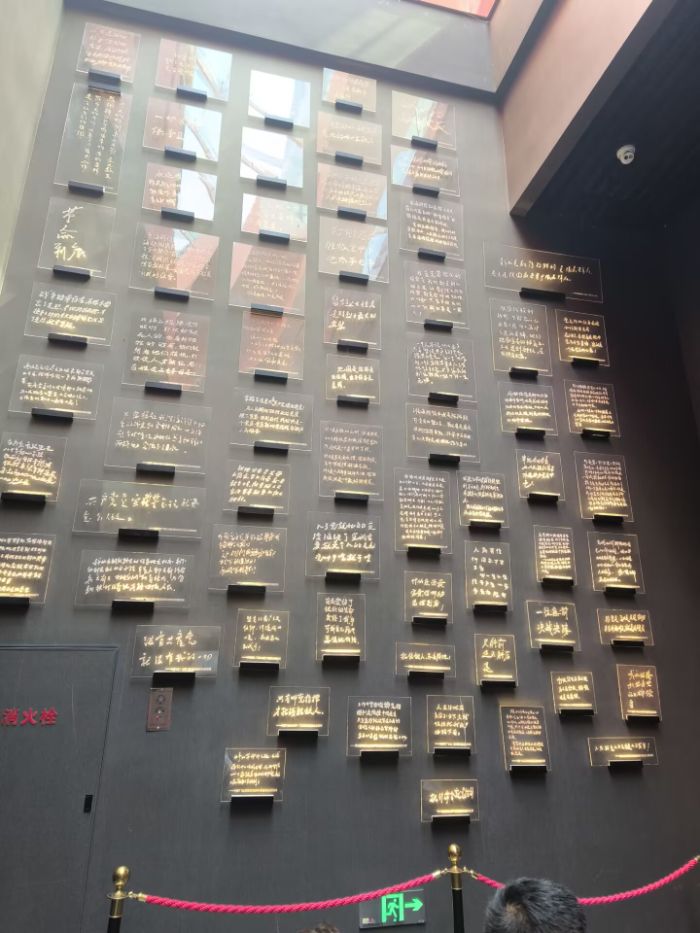

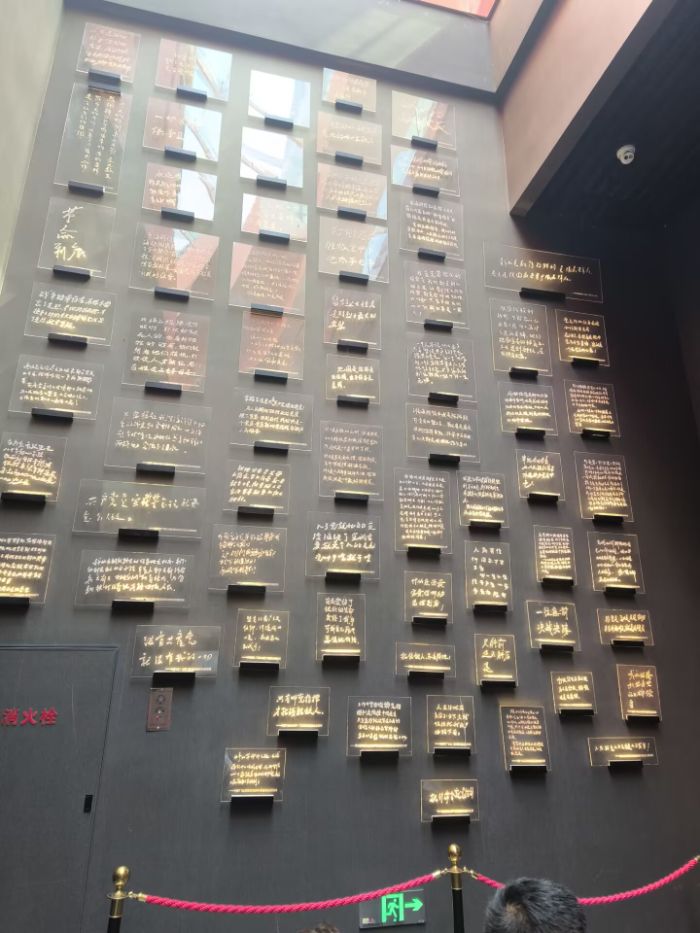

英烈紀(jì)念墻前,3萬個(gè)名字在LED光里緩緩流淌。我找不到熟人�,卻在“王大成”三個(gè)字前停住�����。展柜里那封家書短短五行:“好好帶大孩子……別哭,勝利后人人都有好日子。”字跡被歲月泡得發(fā)毛,卻仍有溫度�����。我把額頭抵在玻璃上���,忽然想起千里之外的父親——他年輕時(shí)也寫過類似的家書��,只是收信人沒等到郵差�。

語錄紀(jì)念墻

出口處����,陽(yáng)光像一盆溫水兜頭澆下�。紀(jì)念館外的銀杏葉沙沙作響�����,像無數(shù)細(xì)小的掌聲。我回頭望了一眼灰色外墻,心里生出一點(diǎn)羞愧:來之前����,我不過把這場(chǎng)勝利當(dāng)作課本里的章節(jié)����;離開時(shí)���,它成了我胸口一塊滾燙的石頭�����。

和平從來不是天光乍現(xiàn)���,而是一塊塊血肉�����、一輛輛小車、一封封來不及寄出的信疊出來的堤壩。今天�����,我們站在堤壩上曬太陽(yáng)��,別忘了水下那些仍睜著的眼睛���。走出大門�����,我把手插進(jìn)口袋�,摸到那張寫滿觀眾留言的卡片——最后一句是我寫的:

“請(qǐng)你們放心,我們接過了方向盤�,也接過了方向盤后面的那條路�。” 掃一掃 分享悅讀