7月15日,熾熱的陽光鋪滿大地,“點亮八皖”實踐團踏入鳳臺縣板張集革命烈士陵園。這座安葬著眾多革命英烈的陵園,于夏日光影中靜靜佇立,似在無聲訴說往昔烽火歲月。實踐團成員懷揣崇敬,重走這片紅色熱土,探尋細節里的英雄故事,讓跨越時空的精神傳承,在夏日探訪中愈發厚重深沉。

板張集烈士牌坊 季慈緣 供圖

陵園入口,“鳳臺縣板張集革命烈士陵園”的白色牌坊在陽光下熠熠生輝。簡潔的建筑線條,承載著厚重的歷史分量,“革命烈士陵園”幾個大字,瞬間將人拉回那個熱血抗爭的年代。穿過牌坊,筆直的石板路延伸向遠方,兩側綠樹成蔭,蒼勁松柏如忠誠衛士,守護著陵園的寧靜與莊嚴。成員們放緩腳步,生怕驚擾沉睡的英靈,而腳下石板縫隙中鉆出的新綠,恰似這片土地上紅色精神的生生不息,即便歷經滄桑,仍蓬勃生長。

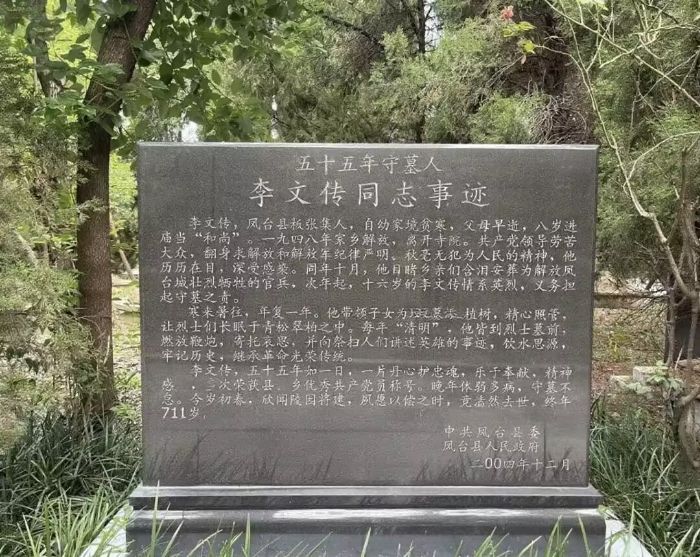

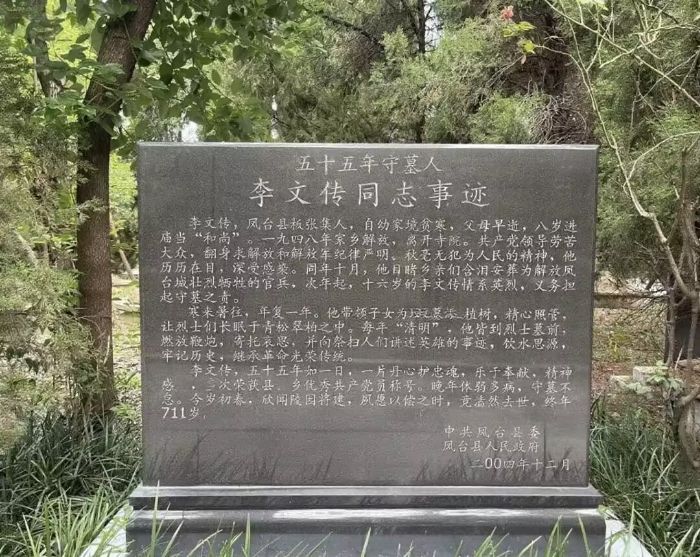

李文傳事跡 季慈緣 供圖

浩氣亭 季慈緣 供圖

“浩氣亭”古樸雅致,亭柱上“萬民稱頌千秋功業,桑皖志士淮上英烈”的對聯,道盡對革命先烈的敬仰。駐足亭中,遠眺陵園外的綠野平疇,思緒飄回往昔——正是無數淮上志士舍生忘死,才換來如今的國泰民安。成員們圍坐亭內,交流探訪心得,從李文傳的守墓故事,到陵園中無名英烈的奉獻,愈發清晰:紅色精神,是英烈們舍生取義的無畏,也是普通人堅守傳承的執著,如浩氣亭承載的寓意,歷久彌新,庇佑后世。在石碑旁大家看到了身穿校服的年輕血液,青春面龐與古樸石碑形成鮮明映照,展現出紅色精神在年輕一代的傳承。從老一輩的默默堅守,到新一代的主動汲取,紅色火種在接力中愈發熾熱,照亮青春前行的方向。園內,“革命先烈永垂不朽”的舊碑雖歷經風雨侵蝕,字跡斑駁,卻更顯歷史厚重。苔蘚爬上碑身,仿佛歲月留下的痕跡,而“永垂不朽”的誓言,從未因時光流逝而褪色。成員們輕撫碑石,觸摸歷史的紋理,從斑駁印記中,讀懂英烈們為理想獻身的決絕,也深知:傳承這份精神,是對“永垂不朽”最好的詮釋,唯有將紅色基因融入血脈,才能讓先烈們的付出,在新時代綻放更亮光芒。

烈士陵園白色牌坊 季慈緣 供圖

重訪板張集烈士陵園,實踐團在細節中讀懂紅色精神的多元模樣:是李文傳五十五年的堅守,是浩氣亭承載的千秋功業,是青春敬禮的傳承,也是舊碑斑駁里的不朽誓言。這片陵園,如一部立體的紅色教科書,每一處景致、每一段故事,都在訴說“傳承”的意義。從牌坊映日的莊重,到守墓人故事的溫情;從浩氣亭下的沉思,到青春敬禮的赤誠;從舊碑斑駁的厚重,每一個場景都在詮釋著紅色精神的延續。李文傳用五十五年的堅守告訴我們,傳承可以是日復一日的默默守護,于平凡中彰顯偉大;浩氣亭的對聯提醒我們,先烈的功業值得萬民稱頌,更需要后人銘記與踐行;校服同學的敬禮則展現,紅色精神早已跨越代際,在年輕心靈中生根發芽,成為指引方向的燈塔;而那方斑駁的舊碑,更是無聲地訴說著,無論時光如何流轉,英烈精神永遠是照亮民族前行的光芒。

革命先烈墓碑 季慈緣 供圖

未來,實踐團也將帶著這份感悟,繼續講好紅色故事,讓更多人走進陵園、觸摸歷史。他們計劃通過整理探訪筆記、拍攝紀錄片、開展校園宣講等方式,將板張集烈士陵園的故事傳遞給更多人,讓李文傳的堅守、無名英烈的奉獻、青春學子的傳承,成為激勵更多人前行的力量。因為他們深知,紅色精神的傳承,不僅是對歷史的銘記,更是對未來的承諾——唯有讓紅色基因在代代相傳中不斷煥發新的生機,才能真正實現“烈士精神萬古長存”的誓言,讓英烈們的精神在新時代的征程中,永遠熠熠生輝,指引著人們在傳承中奮進,在銘記中前行,書寫出屬于這個時代的輝煌篇章。