7月26日,山東大學(xué)軟件學(xué)院薪火青年實(shí)踐團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)郭婭芳前往四川省巴中市通江縣紅四方面軍總指揮部舊址紀(jì)念館,帶著團(tuán)隊(duì)“以青春之力筑紅色之夢(mèng)”的初心,開啟了一場(chǎng)紅色尋訪之旅。

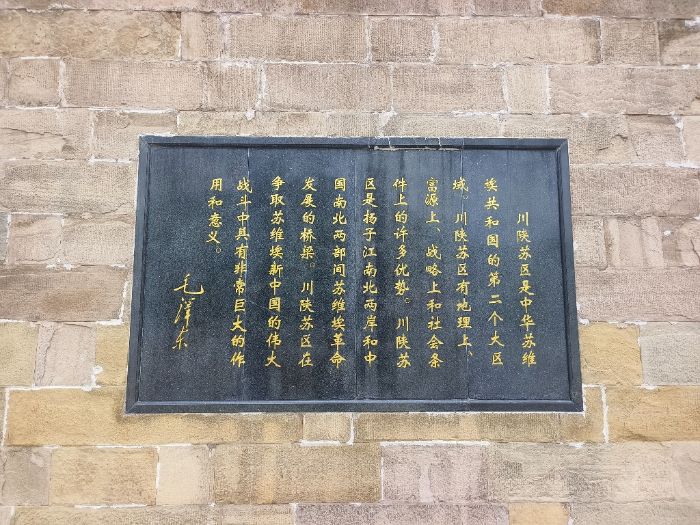

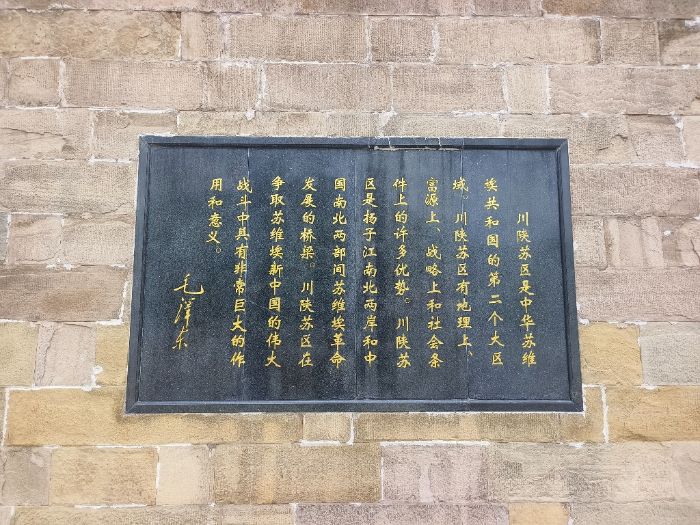

1932年,紅軍從通江縣兩河口入川,建立了川陜革命根據(jù)地,通江也成為川陜革命根據(jù)地首府。1932年12月至1935年1月,紅四方面軍總指揮部設(shè)于通江。在長(zhǎng)達(dá)兩年半的時(shí)間里,紅四方面軍總指揮徐向前、政委陳昌浩、副總指揮王樹聲、參謀長(zhǎng)曾中生都在這里運(yùn)籌帷幄,指揮了一場(chǎng)場(chǎng)浴血?dú)灁车膽?zhàn)役,創(chuàng)建了全國(guó)第二大蘇區(qū)的川陜革命根據(jù)地,為紅四方面軍戰(zhàn)史、中國(guó)革命史和中共黨史寫下了光輝的篇章。

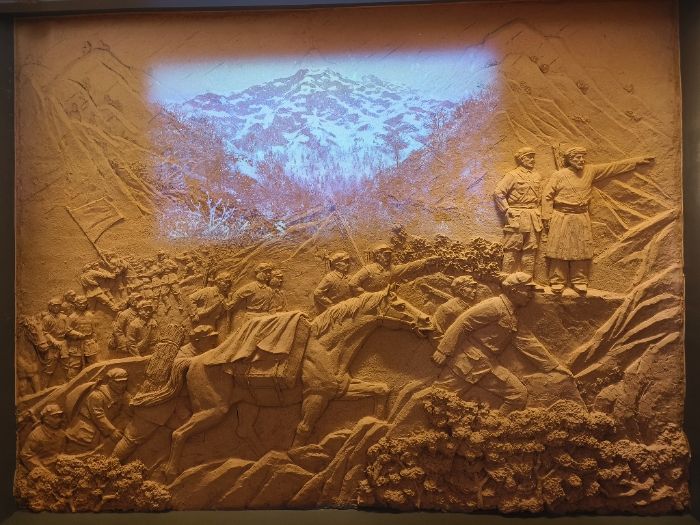

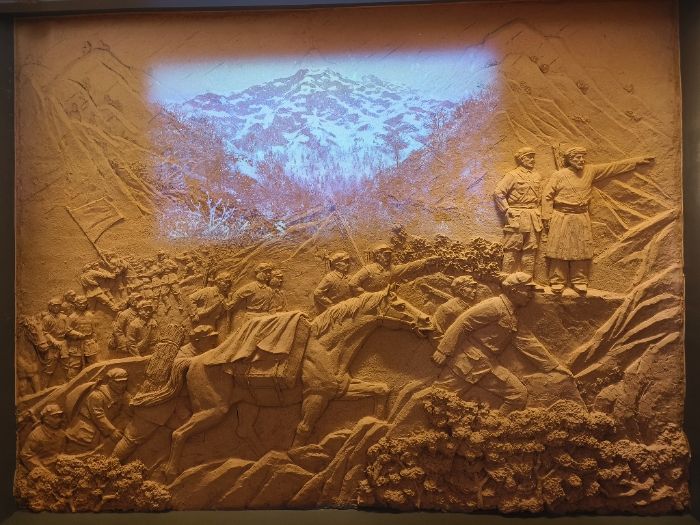

在紅四方面軍總指揮部舊址紀(jì)念館,郭婭芳看到了一幅幅泛黃的歷史照片、一件件承載歲月的實(shí)物展品。青磚灰瓦間留存的指揮痕跡,泛黃史料里記載的戰(zhàn)略抉擇,實(shí)物展品中承載的軍民情誼,以及那些鐫刻在時(shí)光里的忠誠(chéng)與智勇——這些烽火歲月的凝固印記共同勾勒出一支勁旅在絕境中突圍、在斗爭(zhēng)中壯大的壯闊軌跡。空山壩的夜襲,反“六路圍剿”的堅(jiān)守,強(qiáng)渡嘉陵江的號(hào)角,每一步前行都是智勇堅(jiān)定、排難創(chuàng)新、團(tuán)結(jié)奮斗的注腳。

紅四方面軍總指揮部舊址不僅是全國(guó)重點(diǎn)文保單位,更是一座精神堡壘,讓人真切感受到那種在絕境中堅(jiān)守信仰、用熱血踐行使命的力量。這種力量穿越時(shí)空,指引著青年追尋革命先烈的腳步,傳承革命先烈的意志,在與歷史的對(duì)話中踐行賡續(xù)紅色血脈的使命,從他們執(zhí)著前進(jìn)的身影中找到新時(shí)代青年的道路。“薪火”二字,此刻有了更厚重的意義。先輩們用生命點(diǎn)燃的火種,不是陳列在紀(jì)念館里的文物,而是要在青年手中續(xù)燃的火焰。他們當(dāng)年執(zhí)著前進(jìn)的方向,是民族獨(dú)立、人民解放,而青年今天的道路,是在復(fù)興之路上的接力奔跑——或許是在實(shí)驗(yàn)室里為技術(shù)突破廢寢忘食,或許是在基層崗位上為群眾奔波的腳步,或許是在志愿服務(wù)中傳遞的溫暖。這些看似平凡的堅(jiān)持,其實(shí)都是對(duì)“紅色血脈”最鮮活的詮釋。

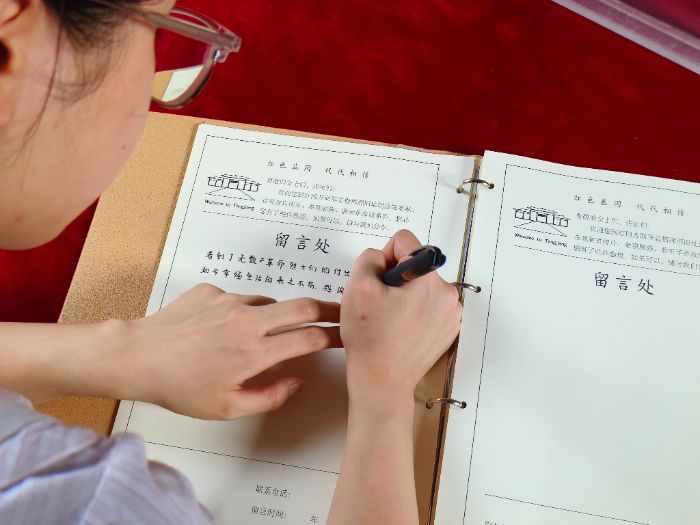

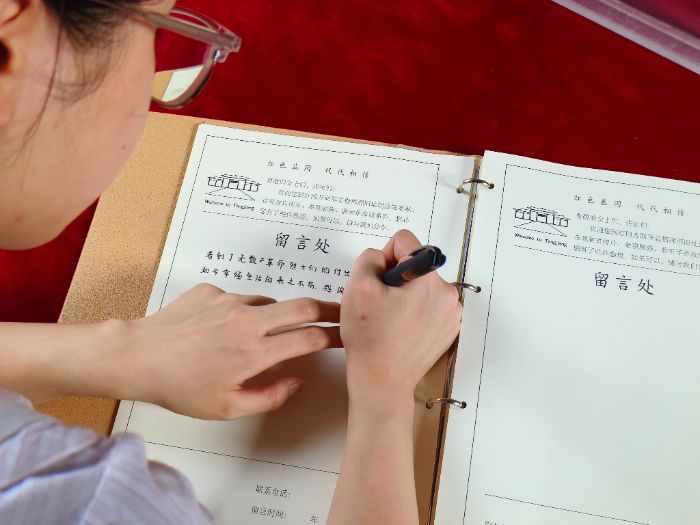

離開紀(jì)念館前,郭婭芳在留言簿上寫下:“看到了無數(shù)革命烈士們的付出,更覺得如今幸福生活的來之不易,感謝先輩!作為薪火青年,我們要讓紅色故事被更多人聽見,讓紅色基因在青年中扎根生長(zhǎng)!”她知道,這次尋訪不僅是個(gè)人的學(xué)習(xí),更是團(tuán)隊(duì)實(shí)踐的重要一環(huán),接下來,薪火青年實(shí)踐團(tuán)會(huì)把收集到的資料整理成圖文,結(jié)合團(tuán)隊(duì)的宣傳宣講計(jì)劃,讓紅四方面軍的精神以更鮮活的方式走進(jìn)青年群體。?

走出紀(jì)念館,陽光正好,郭婭芳望著對(duì)面的諾水河岸壁山,看著當(dāng)年紅軍在陡峭山崖上刻下的“爭(zhēng)取蘇維埃中華”巨幅石刻標(biāo)語,心中充滿了力量。她知道,傳承紅色基因的路還很長(zhǎng),但只要像這樣一步一個(gè)腳印地走下去,紅色之火就會(huì)永遠(yuǎn)燃燒。