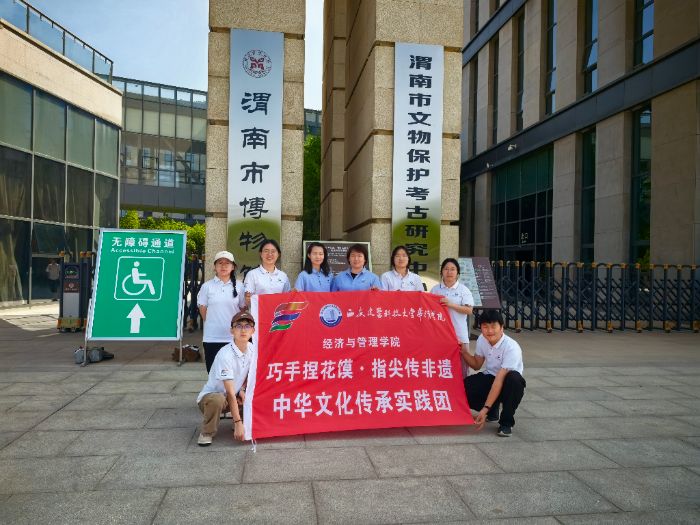

2025年7月16日,西安建筑科技大學華清學院經濟與管理學院“巧手捏花饃,指尖傳非遺”中華文化傳承實踐團,在司潔、馬紅燕兩位老師的帶領下,懷揣著對非遺文化的熱忱與傳承中華文化的使命,走進了渭南市非物質文化遺產展示傳習館和渭南博物館,深切感受了這片土地的物華天寶與人文底蘊。

渭南市非物質文化遺產展示傳習館展廳面積1300平方米,展出的萬余件展品涵蓋全市國家級、省級、市級重要非遺項目共223項。琳瑯滿目的展品間,花饃以絢麗的色彩和極具特色的傳統文化魅力深深吸引著觀展的游客,讓人在指尖的技藝中感受非遺文化的生生不息。

渭南的花饃藝術承載著千年匠心和地域風情。合陽花饃以色彩艷麗、造型生動著稱,指尖捏塑間便能讓面團幻化為栩栩如生的生靈;澄城花饃聚焦祭祀文化,喪葬禮饃用繽紛色彩表達對生命的禮贊;大荔花饃素雅大氣,尤以仿古建筑的藥王廟面花為經典,雄渾中透露出清正與質樸之氣。渭南花饃各具特色,共同織就了璀璨奪目的非遺面花文化。

靜立于渭水之畔的渭南市博物館,不僅是文物的安身之所,更是歷史文化的傳承殿堂。自2016年開館以來,它為傳承歷史文明、凝聚精神力量搭建起重要橋梁。占地90畝、擁有11個展廳的館區內,500余件文物文獻靜靜陳列,濃縮著渭南大地上中華民族的滄桑巨變,訴說著一段段可歌可泣的歷史篇章。

館內每一件展品都如歷史的低語,將渭南文化的厚重與靈秀娓娓道來。漫步其間,便能領略文物承載的歷史美學。被譽為“中華第一印”的商代龍紐四神紋玉印,是我國目前出土最早的玉印之一。此外,仰韶文化巔峰之作——陶鷹鼎,以鷹首三足的獨特造型彰顯著遠古祭祀禮器的力量與信仰,薄胎厚壁的精湛工藝盡顯先民智慧。這些跨越數千年的珍貴遺存,無聲地訴說著渭南大地文明的源遠流長與生生不息,為理解花饃這一當代非遺形式所根植的文化土壤提供了歷史的注腳。

從渭南市非物質文化遺產傳習館到渭南博物館,實踐團感受了面花的斑斕色彩與指尖的溫度,在博物館厚重的文物典藏中,實踐團進一步解讀了花饃背后蘊藏的黃土文明密碼。從遠古陶器的質樸厚重到當代民俗的活態傳承,這次實踐讓學子們深刻領悟到,花饃傳承不僅是精湛的指尖藝術,更承載著這片黃土地人民對生活的熱愛、對自然的禮贊、對生命的敬重,是民族精神與文化根脈在民俗生活中的生動體現。

作為新時代青年實踐團,華清學子們表示,將以此次實踐為起點,更加積極地記錄、傳播花饃等非遺技藝,探索其在當代的創新表達,用實際行動守護文化傳統,讓非遺之美在新時代永綻華彩。

從渭南市非物質文化遺產傳習館到渭南博物館,實踐團感受了面花的斑斕色彩與指尖的溫度,在博物館厚重的文物典藏中,實踐團進一步解讀了花饃背后蘊藏的黃土文明密碼。從遠古陶器的質樸厚重到當代民俗的活態傳承,這次實踐讓學子們深刻領悟到,花饃傳承不僅是精湛的指尖藝術,更承載著這片黃土地人民對生活的熱愛、對自然的禮贊、對生命的敬重,是民族精神與文化根脈在民俗生活中的生動體現。

從渭南市非物質文化遺產傳習館到渭南博物館,實踐團感受了面花的斑斕色彩與指尖的溫度,在博物館厚重的文物典藏中,實踐團進一步解讀了花饃背后蘊藏的黃土文明密碼。從遠古陶器的質樸厚重到當代民俗的活態傳承,這次實踐讓學子們深刻領悟到,花饃傳承不僅是精湛的指尖藝術,更承載著這片黃土地人民對生活的熱愛、對自然的禮贊、對生命的敬重,是民族精神與文化根脈在民俗生活中的生動體現。