2025 年 7 月 1 日,河南工業(yè)大學(xué)青年志愿者隊(duì)4 名隊(duì)員前往鄭州二七紀(jì)念館開展研學(xué)活動(dòng)。他們通過凝視文物斑駁的痕跡、梳理史料中隱藏的細(xì)節(jié)、參與沉浸式互動(dòng)展項(xiàng),一步步走近 1923 年京漢鐵路工人大罷工的歷史現(xiàn)場,在與百年前的革命先烈 “對(duì)話” 中,深切感受那段歲月里工人階級(jí)的團(tuán)結(jié)與抗?fàn)帯?br />清晨 6 點(diǎn)半的鄭州二七廣場,已褪去深夜的寂靜。公交車緩緩駛?cè)胝九_(tái),晨練的市民揮舞著太極劍穿過斑馬線,早點(diǎn)攤的蒸籠冒出白汽,與遠(yuǎn)處高樓玻璃幕墻上反射的晨光交織在一起。而廣場中央的二七紀(jì)念塔,卻像一位沉默的歷史見證者,靜靜矗立在喧囂之中。這座高 63 米的雙塔建筑,青磚塔身歷經(jīng)風(fēng)雨沖刷,留下深淺不一的紋路,塔尖的紅五星在朝陽下折射出耀眼的光。當(dāng)塔身的時(shí)鐘敲響 7 點(diǎn)整,清脆的鐘聲穿過車流聲,落在實(shí)踐隊(duì)隊(duì)員們耳邊,他們?cè)诙呒o(jì)念館前集合,準(zhǔn)備開始一天的研學(xué)。

走進(jìn)紀(jì)念館一層展廳,冷氣混合著舊紙張的氣息撲面而來。迎面是一幅長 12 米、高 3.5 米的油畫《京漢鐵路工人大罷工》,占據(jù)了整整一面墻。畫面以冷色調(diào)為主,天空是鉛灰色的,地上覆蓋著薄雪,寒風(fēng)似乎能從畫布中透出來 —— 手持標(biāo)語的工人隊(duì)伍踩著積雪前行,有人凍得縮著脖子,卻依然把拳頭舉得老高;有人嘴角緊抿,眼神里藏著不屈;前排幾位工人的棉褲膝蓋處打著補(bǔ)丁,露出里面泛黃的棉絮。講解員站在畫前,指著畫面右側(cè)一個(gè)穿深藍(lán)色工裝的青年說:“這是根據(jù)真實(shí)人物李震繪制的。他當(dāng)時(shí)只有 19 歲,是江岸機(jī)器廠的學(xué)徒工,因?yàn)檎J(rèn)字、跑得快,罷工期間專門負(fù)責(zé)在各個(gè)工廠間傳遞消息。有一次為了躲開巡捕,他在雪地里跑了三里地,棉鞋都濕透了,回到廠里凍得說不出話,還緊攥著懷里的紙條不撒手。” 實(shí)踐隊(duì)隊(duì)員陳子祥蹲在畫前,手里的筆記本已經(jīng)記了半頁:“您看畫面左側(cè)戴棉帽的工人,袖口磨破了一個(gè)三角形的口子,露出里面的線頭等;右下角的標(biāo)語牌‘爭人格’三個(gè)字旁邊有一道裂痕,像是被人攥得太用力壓出來的。這些細(xì)節(jié)肯定不是憑空畫的,背后一定有具體的故事。” 他邊說邊用手機(jī)拍下這些細(xì)節(jié),打算回去后查閱相關(guān)史料印證。

從一層展廳上到二層,“工潮涌動(dòng)” 展區(qū)的燈光稍暗,更顯文物的厚重。一個(gè)放在獨(dú)立展柜里的信號(hào)燈,成了隊(duì)員們目光的焦點(diǎn)。這盞信號(hào)燈高約 20 厘米,玻璃罩上的裂痕像蜘蛛網(wǎng)一樣呈放射狀散開,金屬底座上 “1922” 的字樣已經(jīng)模糊不清,邊緣處的銹跡像凝固的血痂。“這是當(dāng)年鄭州機(jī)務(wù)段工人使用的信號(hào)燈,也是整個(gè)紀(jì)念館的‘鎮(zhèn)館之寶’之一。” 講解員的聲音放輕了些,“1923 年 2 月 4 日夜里 8 點(diǎn),就是用它發(fā)出了‘罷工開始’的信號(hào) —— 當(dāng)時(shí)的鄭州機(jī)務(wù)段工人王復(fù)生,悄悄把信號(hào)燈從工具箱里取出來,爬到機(jī)務(wù)段的房頂上,對(duì)著鐵路沿線連續(xù)晃動(dòng)三次。遠(yuǎn)處的工人們看到這個(gè)信號(hào),立刻拉響了工廠的汽笛,京漢鐵路全線罷工就這樣開始了。” 隊(duì)員陳展碩注意到,信號(hào)燈旁的展柜里放著一本泛黃的《京漢鐵路工人俱樂部章程》,巴掌大的紙張邊緣有多處折疊痕跡,像是被人反復(fù)揣在口袋里帶在身上。第 3 頁 “凡我工友,團(tuán)結(jié)一心,不分地域,不別籍貫” 的字樣被人用紅筆圈了又圈,紅墨水已經(jīng)滲透紙背。“這本章程是 1923 年 1 月在鄭州普樂園召開的工人代表會(huì)議上分發(fā)的,當(dāng)時(shí)印了 500 本,現(xiàn)在全國僅存 3 本,這是保存最完整的一本。” 講解員說,“你們看最后一頁的角落,有個(gè)模糊的‘鄭’字,據(jù)考證是當(dāng)時(shí)鄭州工人代表趙繼賢的簽名,他后來在罷工中被逮捕,這本章程是從他的舊木箱里發(fā)現(xiàn)的。”

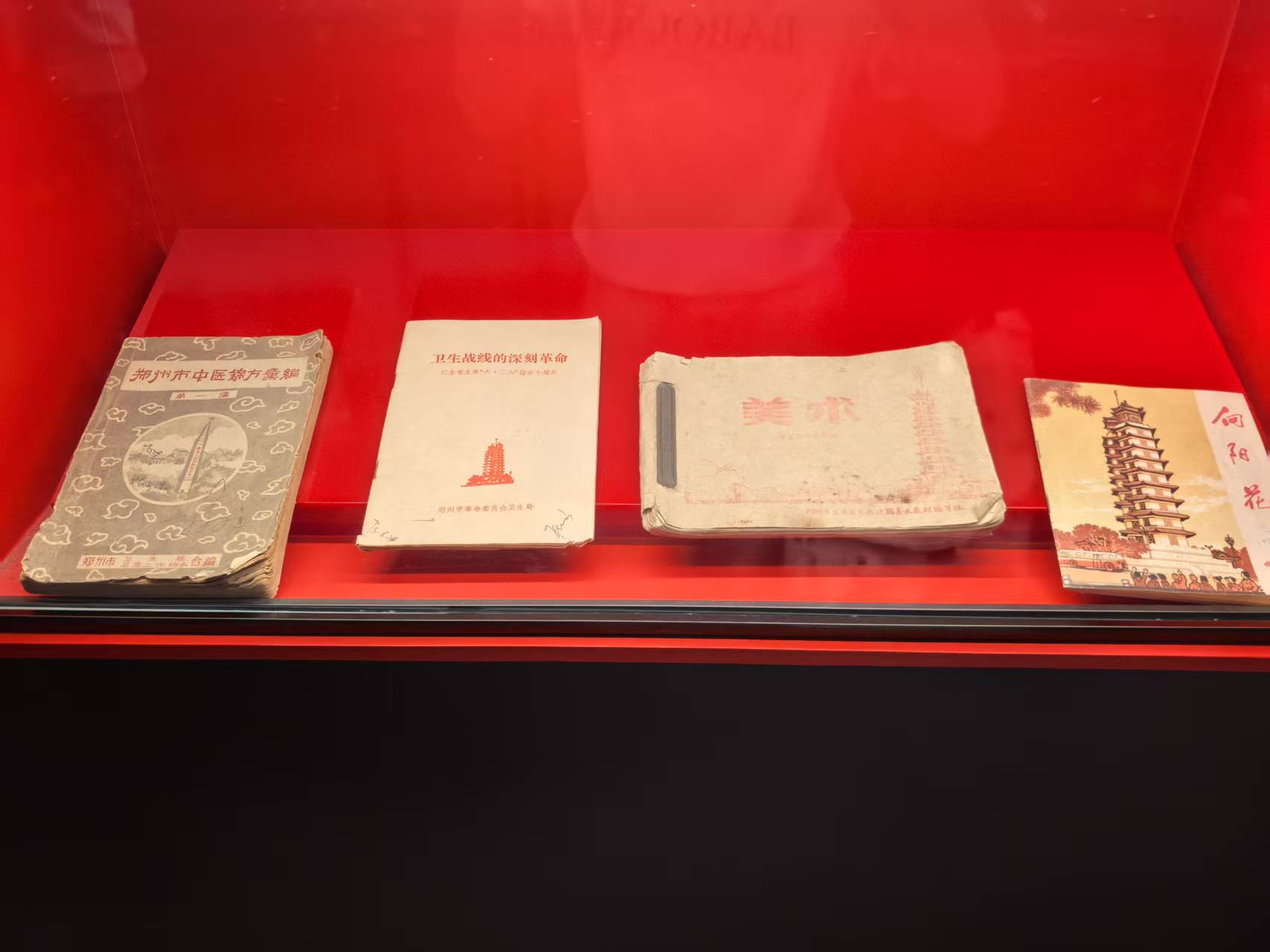

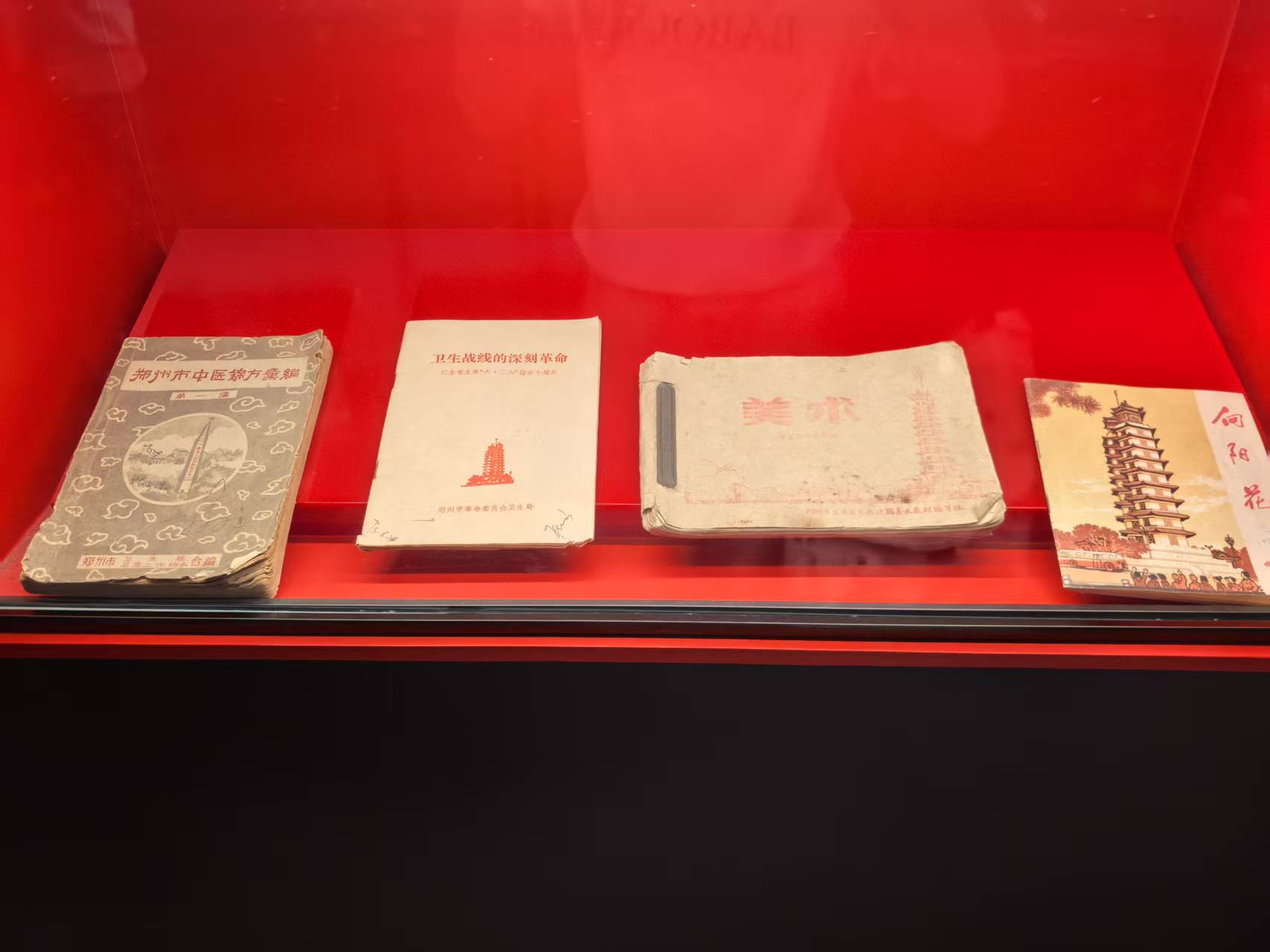

圖為河南工業(yè)大學(xué)青年志愿者隊(duì)在參觀二七紀(jì)念館。

上午 10 點(diǎn),紀(jì)念館的 “時(shí)空對(duì)話” 互動(dòng)區(qū)準(zhǔn)時(shí)熱鬧起來。這里的墻面是藍(lán)色的,像一片深邃的星空,中間的大屏幕正在播放老工人訪談?dòng)跋瘛?2 歲的退休鐵路工人趙慶山坐在鏡頭前,手里攥著一張泛黃的黑白照片,照片上是一位穿鐵路制服的中年男人。“這是我爹趙福來,當(dāng)年是鄭州火車站的扳道工。” 老人的聲音有些顫抖,“罷工那天他沒去上班,躲在鐵路邊的草棚里看動(dòng)靜。后來聽見槍聲,他就往家跑,鞋都跑丟了一只,光著腳在雪地里跑了二里地,腳底板全是血口子。他說那天站臺(tái)上全是人,喊口號(hào)的、哭的、跟巡捕推搡的,亂成一團(tuán),有個(gè)女的抱著孩子擠在人群里,孩子凍得直哭,她就把孩子裹在自己棉襖里,后背全被風(fēng)吹透了。” 影像播放到這里,屏幕暗了下來,接著亮起一行字:“現(xiàn)在,你可以走進(jìn) 1923 年的鄭州火車站。”

圖為河南工業(yè)大學(xué)青年志愿者隊(duì)在二七紀(jì)念館進(jìn)行觀影。

隊(duì)員們依次戴上 VR 設(shè)備,瞬間 “穿越” 到了百年前的罷工現(xiàn)場。耳邊是嘈雜的人聲 ——“別擠!孩子在這兒呢!”“大家排好隊(duì),別給他們抓把柄!”;遠(yuǎn)處傳來火車的鳴笛聲,卻遲遲不見火車開動(dòng);廣播里,京漢鐵路總工會(huì)委員長林祥謙的聲音清晰而堅(jiān)定:“我們罷工,是為了爭回工人的人格!” 焦楠清在虛擬場景里 “走” 了幾步,看到一個(gè)穿短褂的小工凍得瑟瑟發(fā)抖,雙手?jǐn)n在嘴邊哈氣,旁邊一位老工人把自己的窩頭掰了一半遞給他:“拿著,吃飽了才有力氣跟他們耗。” 她摘下 VR 設(shè)備時(shí),額角沁出了細(xì)汗:“課本里說‘罷工體現(xiàn)了工人階級(jí)的團(tuán)結(jié)’,但剛才那些細(xì)節(jié) —— 遞窩頭的瞬間、護(hù)著孩子的呼喊、凍紅的耳朵和皸裂的手 —— 讓我真正明白了‘團(tuán)結(jié)’不是一個(gè)抽象的詞,是具體的、有溫度的。”

中午 12 點(diǎn),隊(duì)員們坐在紀(jì)念館的休息區(qū)整理筆記,本子上已經(jīng)記滿了各種細(xì)節(jié):油畫里磨破的袖口、信號(hào)燈的裂痕、章程上的紅圈、VR 里的窩頭…… 這些碎片拼在一起,讓 1923 年的那場罷工變得不再遙遠(yuǎn)。陳子祥翻著筆記說:“以前覺得歷史是書本上的文字,今天才發(fā)現(xiàn),它藏在文物的每一道痕跡里,藏在那些被記住的細(xì)節(jié)里。”