2025年的七八月份,南京師范大學泰州學院"紅心研墨"實踐團隊奔赴江蘇沭陽縣官墩村小學組織了多場獨具特色的語文和英語教學實踐活動。高校大學生志愿者周子馨帶領的實踐團隊,嘗試把古典詩詞與現代文學融會貫通,讓英語學習和鄉土記憶相互結合,為鄉村學生打造了充滿創意的課堂,力求摸索出更貼合鄉村教育實際情況的有效教學模式。

詩意課堂:從生活中走來的古典文學 7月中旬的語文課堂上,志愿者周子馨并未直接講解王維《送元二使安西》的詩意,而是引導學生觀察窗外的柳枝,讓“客舍青青柳色新”的意境從文字走向現實。在講到“勸君更盡一杯酒”時,她將半杯清水置于講臺,以具象化的方式啟發學生理解詩中蘊含的離別之情。這一教學方法提升了學生的參與度。超過八成學生主動舉手發言,結合自身經歷分享對詩意的理解——有人提及親人遠行時攜帶的家鄉水土,有人聯想畢業季同學互贈的禮物。實踐團隊發現,通過搭建文本與現實生活的橋梁,能有效激發學生的學習主動性和感悟能力。

(圖為實踐隊周子馨出鏡 中國青年網通訊員馬海燕攝)

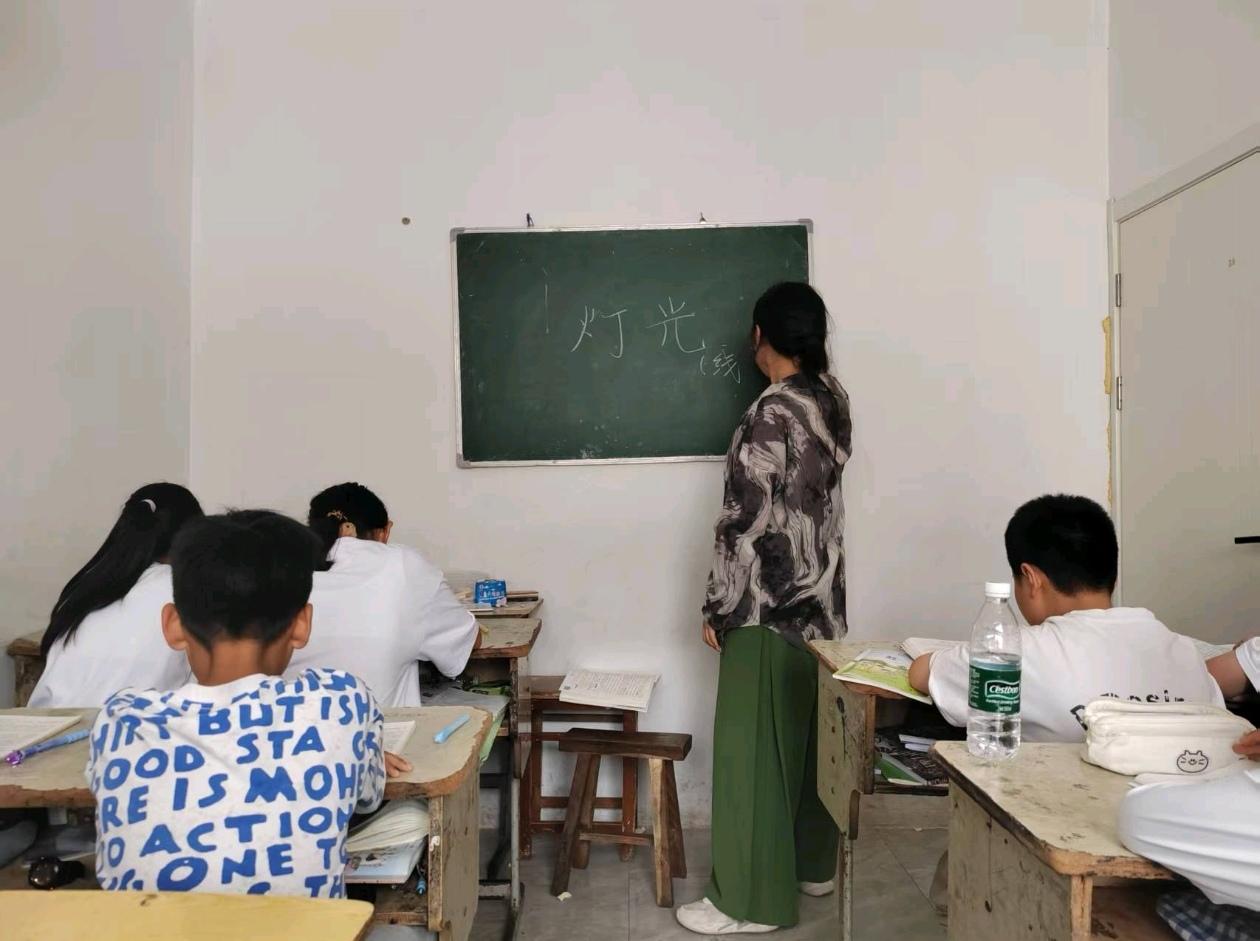

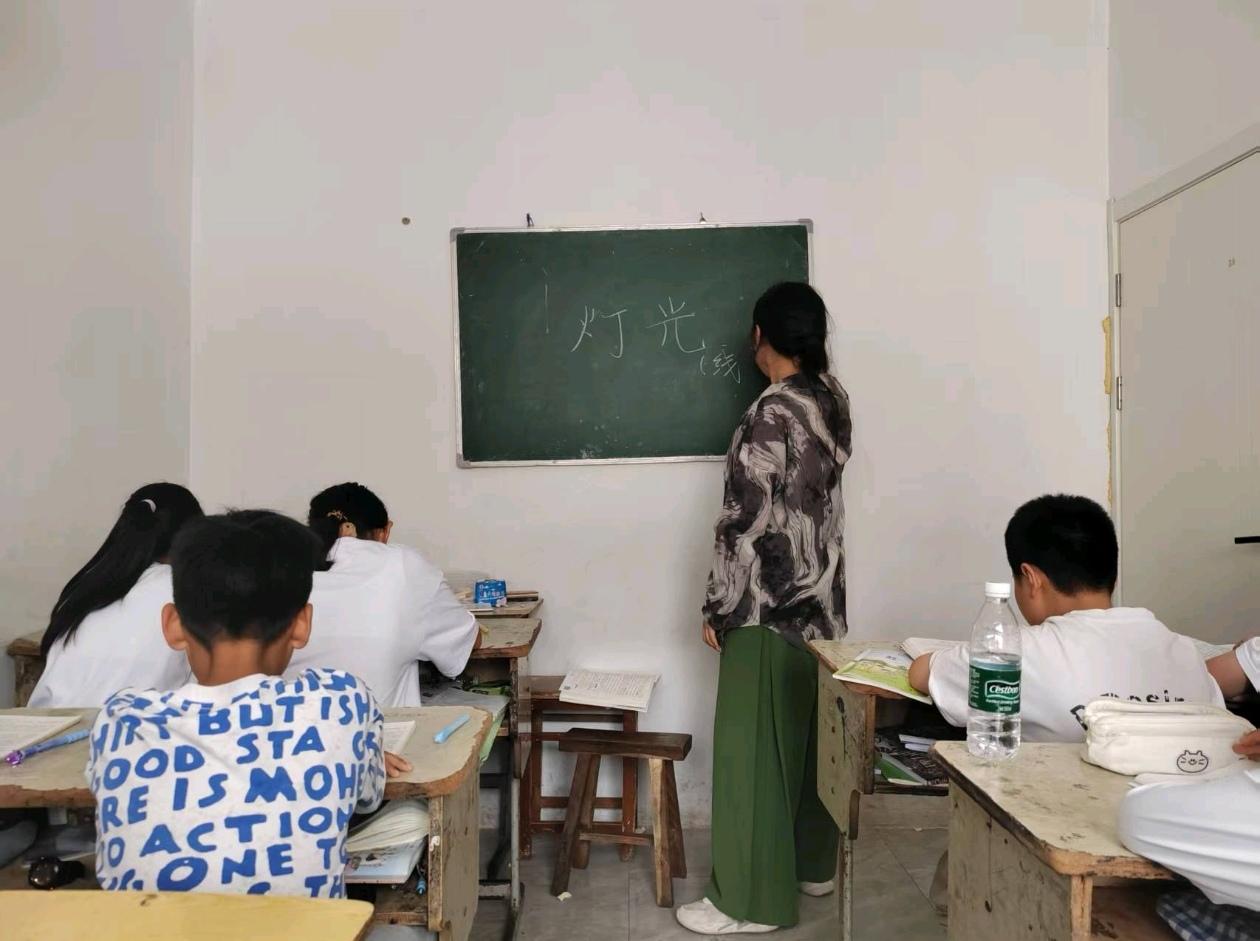

境教融合:意外天氣成就教學契機 午后天氣轉陰,教室光線漸暗,恰與當日另一篇課文《燈光》的教學場景相契合。周子馨及時調整教學策略,在講解郝副營長點燃書本為部隊引路的情節時劃亮火柴。黑暗中跳動的火苗迅速聚焦了學生的注意力。她隨即提出“這束微光要照亮什么”的開放性問題,學生們的回答展現出多元思考:有人認為是“知識之路”,有人覺得是“勝利方向”,還有學生將其與“未來”相聯結。窗外閃電劃過的瞬間,光亮映照著一張張專注的面孔,仿佛完成了一場跨越時空的對話。課后,值日生擦拭燈管時格外認真的動作,成為教學效果最直觀的印證。

(圖為實踐隊周子馨出鏡 中國青年網通訊員馬海燕攝)

多維反思:從教學實踐到方法優化 實踐團隊通過本次教學發現,具象化教學手段在幫助學生理解抽象情感方面效果顯著。半杯清水讓離別之情可感可知,一根火柴讓奉獻精神變得鮮活立體。同時,開放性問題的設置打破了“標準答案”的束縛,激發了學生的多元思考。記錄者馬海燕在跟拍過程中注意到,當學生將課文內容與生活經驗相聯系時,眼中閃現的“理解之光”最具感染力。這一觀察讓實踐團隊認識到,教學記錄不應只關注流程,更應捕捉師生情感共鳴的關鍵時刻,這些瞬間為優化教學方法提供了重要依據。

英語啟蒙:讓字母與鄉土記憶共舞 8月的英語課堂上,教學方式同樣令人耳目一新。志愿者摒棄了傳統的“字母-單詞-語法”教學順序,將二十六字母轉化為學生熟悉的生活意象。講解字母“S”時,引導學生聯想“偷吃桑葉的蠶”,孩子們笑著蜷起脊背模仿蠶的姿態,使冰冷字母煥發勃勃生機。方言障礙曾是發音教學的一大難題,尤其是“th”的發音,學生始終難以掌握。周子馨借助蒲公英絨球輔助教學:掌心托起絨球,示范吹氣的口型,“舌尖輕觸牙齒,像這樣送出白色微風”。當蒲公英細絮旋舞著掠過孩子們肩頭時,清晰的“th”音終于在教室中響起。

(圖為實踐隊周子馨出鏡 中國青年網通訊員馬海燕攝)

情景實踐:在多感官參與中內化知識 在“take shelter”(尋找遮蔽處)短語教學中,情景劇的設計讓學習效果顯著提升。葵葉傘在課桌間浮動,披麻袋的“烏云”追逐戴貓耳發箍的“rainy day”,學生們在角色扮演中歡笑、互動,英文單詞與動作、場景深度綁定。課后監測顯示,參與戲劇表演的學生對短語的記憶留存率遠超傳統教學模式。實踐團隊意識到,語言是用來交流與運用的,只有通過聽覺、視覺、觸覺等多重感官參與學習,才能實現語言知識的真正內化。這種沉浸式學習方法不僅提高了學習效率,更培養了學生的語言運用能力。

文化自信:建造雙語并行的立交橋 在跨文化教學中,實踐團隊注重英語學習與鄉土元素的融合。周子馨將中英文書信并置懸掛,引導學生觀察格式差異,由此引發對中西方時間表達、文化習慣的討論。隨后開展的地球儀與詞卡結合活動,讓學生們用手指追隨希臘字母“Α”的足跡劃過亞歐大陸,將“apple”詞卡貼在雅典坐標上。志愿者適時類比:“古希臘人視蘋果為智慧之果,就像沭陽的稻穗。”學生們在詞卡背面繪制家鄉作物,玉米、板栗、菱角等圖案逐漸貼滿世界地圖。結課日,曾最抵觸英語的男孩蹲在地上,用粉筆畫出“稻穗中國”與“漢堡美國”,以歪扭的字母橋連接兩大洲。當志愿者添上“Shuyang”坐標時,這一場景讓實踐團隊深刻認識到:真正的語言啟蒙不是用外語替換母語,而是建造雙語并行的立交橋。

結語 此次南京師范大學泰州學院"紅心研墨"實踐團隊奔赴官墩村教學實踐通過創新教學方法,將文學賞析、語言學習與生活經驗、鄉土文化相融合,為鄉村教育提供了新思路。實踐團隊表示,將繼續探索如何讓知識學習更貼近學生生活,幫助鄉村學生在接觸廣闊世界的同時,筑牢文化根基,實現全面發展。

(圖為實踐隊周子馨出鏡 中國青年網通訊員馬海燕攝)

(圖為實踐隊周子馨出鏡 中國青年網通訊員馬海燕攝) (圖為實踐隊周子馨出鏡 中國青年網通訊員馬海燕攝)

(圖為實踐隊周子馨出鏡 中國青年網通訊員馬海燕攝) (圖為實踐隊周子馨出鏡 中國青年網通訊員馬海燕攝)

(圖為實踐隊周子馨出鏡 中國青年網通訊員馬海燕攝)