為厚植青少年文化根基,助力鄉(xiāng)村文化振興,2025年7月20日,安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)浮云游子團(tuán)隊(duì)走進(jìn)安徽省蚌埠市東風(fēng)村兒童之家,開展"童心探非遺"主題實(shí)踐活動。團(tuán)隊(duì)歷時(shí)半月精心籌備,精選面塑、楹聯(lián)創(chuàng)作等極具互動性的非遺項(xiàng)目,攜帶數(shù)百件特色材料深入鄉(xiāng)村。通過沉浸式文化體驗(yàn),讓傳統(tǒng)技藝在少年指尖綻放新彩,在童聲笑語中搭建起連接古今的文化橋梁,為鄉(xiāng)村振興注入鮮活的文化動能。

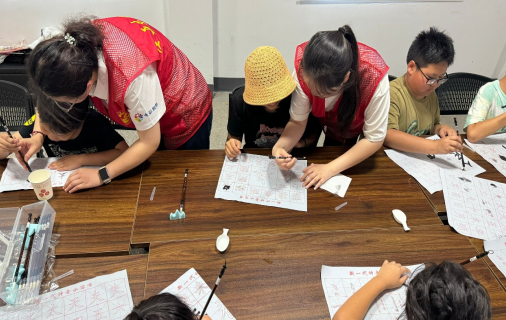

書法交流:于墨香間書寫傳承溫度 書法課上,隊(duì)員王晨帶著孩子們握筆、蘸墨,從最基礎(chǔ)的“一”“人”字練起。8歲的小嘉握著毛筆有些緊張,筆鋒顫抖,王晨輕輕扶住她的手:“別著急,就像走路一樣,一筆一筆慢慢走,墨色會聽你的話喲!”親切的話語讓小嘉放松下來,筆畫逐漸變得流暢。

書寫“家”字時(shí),孩子們的討論格外熱烈。“我家有小狗,想在‘家’字旁邊畫小狗!”“我的‘家’要有爸爸媽媽的笑臉!”隊(duì)員們順勢引導(dǎo),講述漢字演變與家庭文化的關(guān)聯(lián),小澤寫下“家”字后,認(rèn)真說:“我要把這幅字貼在奶奶床頭,讓她知道我很愛‘家’”。墨香里的對話,讓生硬的筆畫練習(xí)變成了情感傳遞,讓書法這一非遺技藝,在孩子心底種下“傳承+情感”的雙份種子。

剪紙互動:在對話中剪出創(chuàng)意天地 活動伊始,剪紙環(huán)節(jié)便充滿童趣。隊(duì)員們手持紅紙,從簡單的“五角星”“小花朵”教起,7歲的小宇卻突發(fā)奇想:“老師,能剪個(gè)會飛的房子嗎?就像動畫片里那樣!”面對孩子的奇思妙想,隊(duì)員李瑤沒有直接否定,而是蹲下身與他探討:“那會飛的房子要長翅膀嗎?窗戶想設(shè)計(jì)成愛心形狀,好不好呀?”一來一往的對話中,小宇的創(chuàng)意化作紙上靈動的圖案,引得周圍孩子紛紛效仿,“我要剪會游泳的大象”“我做帶翅膀的書包”,孩子們的奇思妙想讓剪紙作品童趣滿溢。

互動里,隊(duì)員們發(fā)現(xiàn)孩子對“連年有余”圖案好奇,便結(jié)合諧音故事講解,當(dāng)聽到“魚”代表“富余”,9歲的曉萱眼睛發(fā)亮:“我要剪魚送給奶奶,希望奶奶的菜籃子永遠(yuǎn)裝滿!”簡單對話串聯(lián)起文化寓意與生活情感,讓非遺不再是遙遠(yuǎn)的“老物件”,而成了孩子們表達(dá)愛的載體。

交流分享:以童真視角感悟文化傳承 活動尾聲,孩子們圍坐分享感受。小宇舉著“會飛的房子”剪紙說:“原來舊紙片能變出這么多故事!”曉萱捧著“魚”作品笑言:“我學(xué)會用剪刀‘畫畫’啦!”隊(duì)員們傾聽著童言童語,深知非遺傳承的新活力,正藏在這些不加修飾的感悟里。

東風(fēng)村兒童服務(wù)中心負(fù)責(zé)人表示:“大學(xué)生們用聊天、互動的方式教非遺,孩子聽得懂、喜歡學(xué),這種‘玩中學(xué)’的模式,讓傳統(tǒng)文化真正走進(jìn)孩子心里。”浮云游子團(tuán)隊(duì)成員也感慨,原本想傳遞非遺知識,卻收獲了孩子們最純粹的文化共鳴——當(dāng)非遺與童真碰撞,傳承便有了最生動的模樣。

此次非遺課堂,安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)浮云游子團(tuán)隊(duì)以“對話+互動”為橋梁,讓鄉(xiāng)村兒童觸摸到非遺文化的溫度。未來,團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)探索“年輕化、趣味化”非遺傳播路徑,讓更多孩子成為傳統(tǒng)文化的“小知音”,讓非遺傳承在童真互動中持續(xù)“破圈”生長。