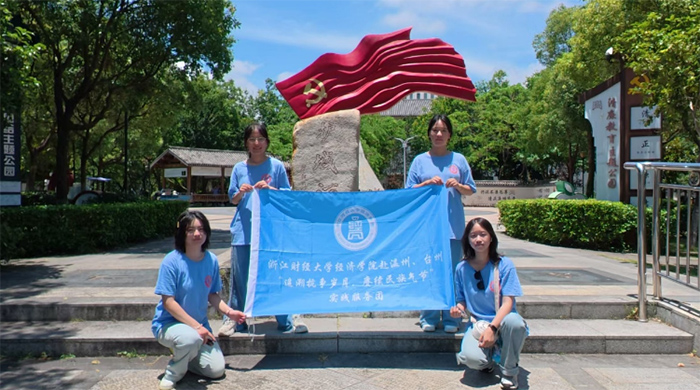

在習近平總書記“把紅色資源利用好、把紅色傳統發揚好、把紅色基因傳承好”重要指示精神指引下,浙江財經大學經濟學院“追溯抗爭歲月,賡續民族氣節”實踐服務團于2025年7月20日深入溫州,以田野調查、口述史挖掘、沉浸式教育等形式,串聯起明代抗倭與近代抗日的歷史脈絡,探尋民族精神的傳承密碼,為新時代愛國主義教育注入青春力量。

一、探尋抗倭印記,解碼民族精神密碼

永昌堡:民間筑城抗倭的鮮活見證

實踐團首站走進全國重點文物保護單位永昌堡。這座由鄉紳王叔果、王叔杲兄弟毀家紓難、率眾13個月建成的明代民間抗倭城堡,以周長2366米的城墻、12座敵臺及雙重城門體系,再現了“軍民同心、寸海不讓”的壯烈史詩。成員們駐足甕城遺址,觸摸布滿彈痕的斑駁石墻,從暗藏的炮孔通道中窺見“環海樓”三面架設火炮的防御智慧;在王氏宗祠內,王氏族譜記載的“捐金七千余兩”筑城事跡,讓青年學子深刻體悟“天下興亡,匹夫有責”的擔當精神。

英烈陵園:跨越時空的精神對話

陵園內六百余位抗倭將士長眠之地,松柏蒼翠,豐碑肅立。實踐團成員整理口述史料時發現,當地至今流傳著鄭成功練兵時“夜宿城樓、刀不離身”的民間傳說。通過比對《明史》與地方志記載,團隊將口述記憶與文獻考據結合,為抗倭史研究補充了鮮活注腳。

二、對話革命烽火,筑牢理想信念根基

江心嶼上的紅色課堂

在溫州革命歷史紀念館,實踐團系統梳理了浙南革命“四個時期”的斗爭圖譜:從中共溫州獨立支部的星火初燃,到紅軍挺進師創建根據地;從抗日戰爭時期新四軍駐溫通訊處的秘密聯絡,到解放戰爭時期海上游擊隊的壯烈犧牲。館內珍藏的《溫州革命歷史大事記》黃皮書、陳再華烈士獄中詩稿等文物,讓青年學子直觀感受“革命理想高于天”的信仰力量。

三、賡續精神血脈,譜寫青春報國篇章

從歷史現場到現實課堂

團隊創新傳播形式,推出“雙抗”精神主題微課堂12講,在社區進行線下宣講,同時在抖音、喜馬拉雅等網絡平臺開展線上宣講;利用新媒體平臺制作抗倭科普短視頻,例如戚家軍的鴛鴦陣。在未來,團隊也將聯動更多抗倭、抗日遺址打造研學路線。

調研成果服務地方發展

基于對溫州11處紅色遺址的調研,團隊提出《“雙抗”文化資源活化利用建議》,主張設計多類型文創產品以及旅游路線、開發“海防主題”文旅融合項目、開發抗日抗倭形象智能AI導游程序等等。

“歷史不僅需要銘記,更需要創造性的傳承。”正如帶隊教師所言,這群“00后”學子用腳步丈量歷史厚度,用科技激活文化基因,生動詮釋了習近平總書記“把青春華章寫在祖國大地上”的殷切期望。從抗倭城堡的青石磚墻到革命紀念館的烈士遺物,跨越時空的精神火炬,正在新時代青年手中接力傳遞。

文案|林曉靜

攝影|劉小鳴