發布時間:2025-08-18 關注:

來源:錢佩瑤

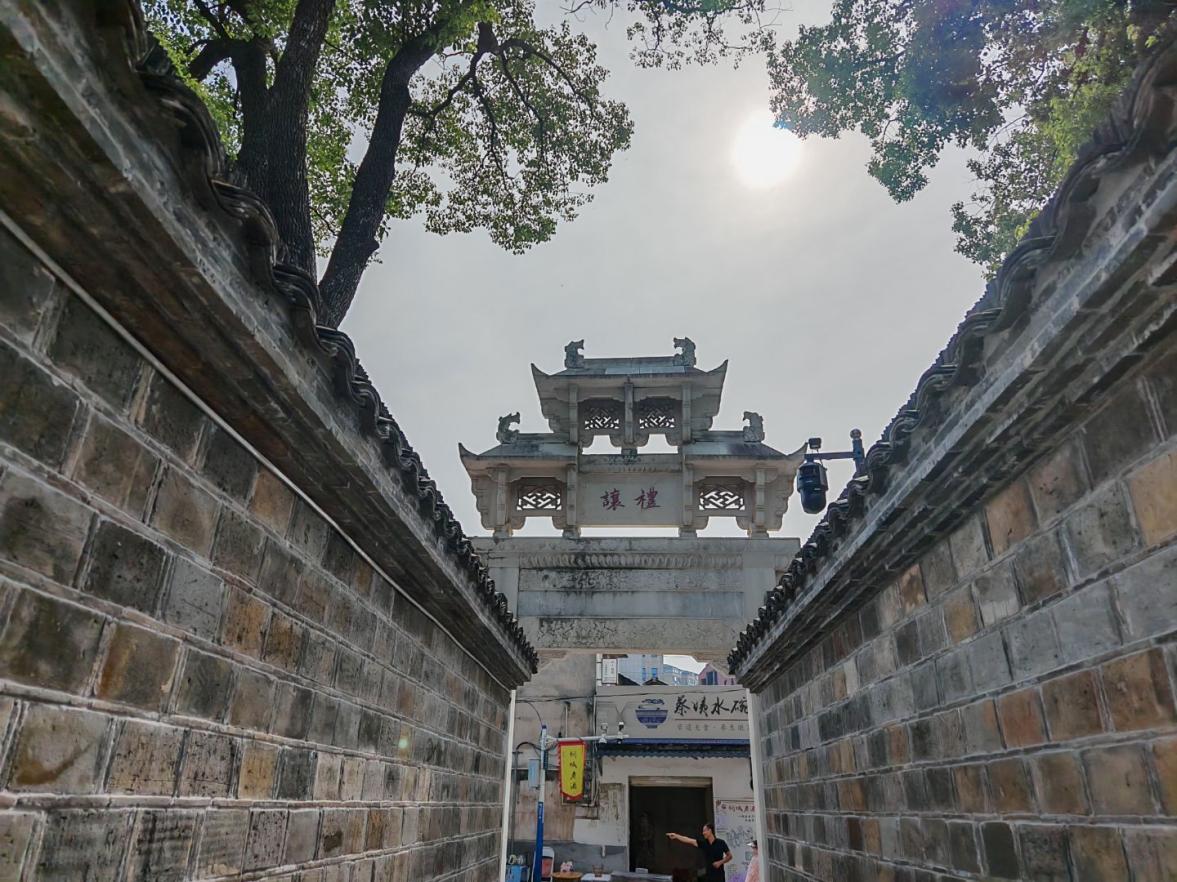

初探幽巷:時空疊印,叩響歷史之門。步入六尺巷的剎那,仿佛推開了時空的層疊之門。腳下斑駁厚重的青石板,無聲訴說著歲月的流轉與沉淀;兩側苔痕浸染、風骨猶存的古墻,如一部立體史書,鐫刻著謙和禮讓的永恒基因。入口處,那方“全縣重點文物保護單位”的石碑,不僅是官方認定的文化坐標,更似一尊無言的精神豐碑,令團隊成員在合影時油然而生一種與先賢對話、為歷史續脈的莊重感。每一步前行,都是對中華禮治文明的虔誠丈量。

初探幽巷:時空疊印,叩響歷史之門。步入六尺巷的剎那,仿佛推開了時空的層疊之門。腳下斑駁厚重的青石板,無聲訴說著歲月的流轉與沉淀;兩側苔痕浸染、風骨猶存的古墻,如一部立體史書,鐫刻著謙和禮讓的永恒基因。入口處,那方“全縣重點文物保護單位”的石碑,不僅是官方認定的文化坐標,更似一尊無言的精神豐碑,令團隊成員在合影時油然而生一種與先賢對話、為歷史續脈的莊重感。每一步前行,都是對中華禮治文明的虔誠丈量。 諦聽史韻:一詩化干戈,德澤流芳遠。在張廷玉先賢雕像前,歷史的風云在此刻凝聚。講解員深情講述其父、康熙朝文華殿大學士張英“一紙家書化紛爭”的千古佳話。面對宅基之爭,張英以一首“千里修書只為墻,讓他三尺又何妨?萬里長城今猶在,不見當年秦始皇”的豁達詩篇,彰顯了超越私利、胸懷天下的士大夫風骨與治家智慧。這“讓他三尺”的謙沖之舉,不僅瞬間化解鄰里積怨,更鑄就了“六尺巷”這一象征和諧共處、睦鄰友邦的永恒文化符號。習近平總書記深刻指出:“要弘揚中華傳統美德,加強家庭家教家風建設。”張氏家族“禮讓傳家、詩書繼世”的醇厚家風,正是傳統美德融入血脈、化育后昆的絕佳典范,為新時代家風建設提供了歷久彌新的精神坐標。

諦聽史韻:一詩化干戈,德澤流芳遠。在張廷玉先賢雕像前,歷史的風云在此刻凝聚。講解員深情講述其父、康熙朝文華殿大學士張英“一紙家書化紛爭”的千古佳話。面對宅基之爭,張英以一首“千里修書只為墻,讓他三尺又何妨?萬里長城今猶在,不見當年秦始皇”的豁達詩篇,彰顯了超越私利、胸懷天下的士大夫風骨與治家智慧。這“讓他三尺”的謙沖之舉,不僅瞬間化解鄰里積怨,更鑄就了“六尺巷”這一象征和諧共處、睦鄰友邦的永恒文化符號。習近平總書記深刻指出:“要弘揚中華傳統美德,加強家庭家教家風建設。”張氏家族“禮讓傳家、詩書繼世”的醇厚家風,正是傳統美德融入血脈、化育后昆的絕佳典范,為新時代家風建設提供了歷久彌新的精神坐標。 接著走下去,“禮讓”牌坊巍然屹立,磚石之上,歲月鐫刻的痕跡清晰可見。它宛如一位從歷史深處走來的沉默智者,在時光的流轉中,靜靜訴說著禮讓這一傳統美德的源遠流長與深遠意義,每一道斑駁的紋路都仿佛藏著一段關于禮讓的動人故事。禮讓,恰似人際交往樂章中的一段悠揚旋律,溫潤而動人。于狹窄幽深的巷口,主動側身退讓一步,為他人讓出前行的道路。這輕輕的一退,退出了人與人之間的溫暖與關懷,退出了生活的和諧與順暢。它避免了可能的擁擠與碰撞,讓每一次相遇都成為一次友善的邂逅。張英那句“千里修書只為墻,讓他三尺又何妨”,如同一束光,穿透了鄰里間的矛盾與隔閡。兩家各退三尺,化干戈為玉帛,成就了一段傳頌千古的佳話。

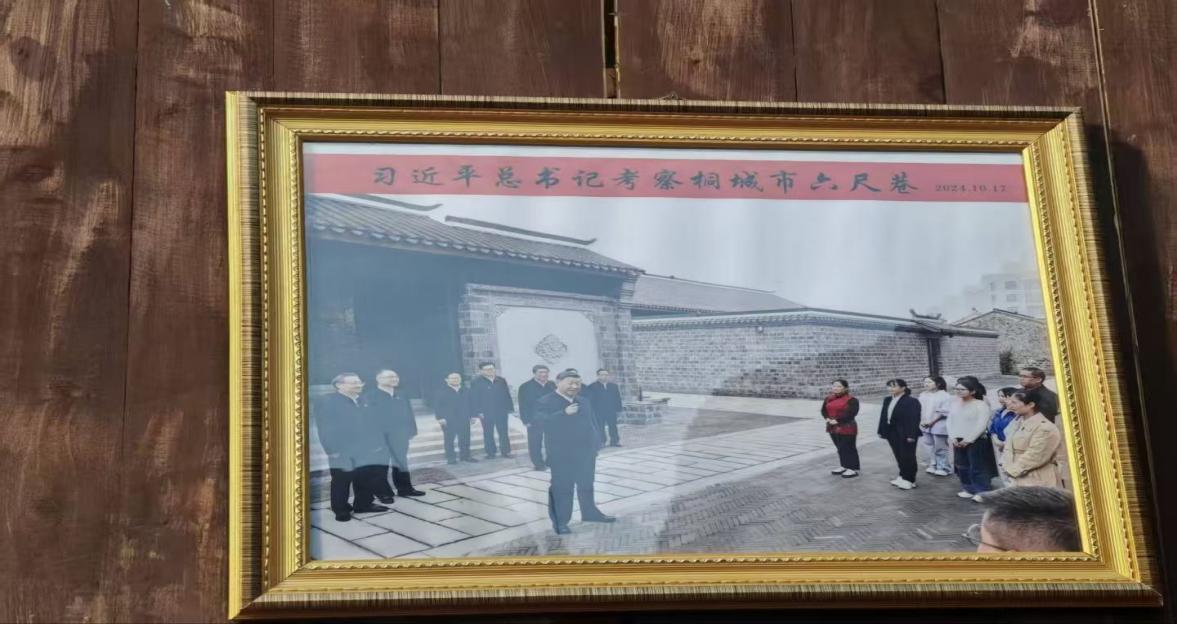

接著走下去,“禮讓”牌坊巍然屹立,磚石之上,歲月鐫刻的痕跡清晰可見。它宛如一位從歷史深處走來的沉默智者,在時光的流轉中,靜靜訴說著禮讓這一傳統美德的源遠流長與深遠意義,每一道斑駁的紋路都仿佛藏著一段關于禮讓的動人故事。禮讓,恰似人際交往樂章中的一段悠揚旋律,溫潤而動人。于狹窄幽深的巷口,主動側身退讓一步,為他人讓出前行的道路。這輕輕的一退,退出了人與人之間的溫暖與關懷,退出了生活的和諧與順暢。它避免了可能的擁擠與碰撞,讓每一次相遇都成為一次友善的邂逅。張英那句“千里修書只為墻,讓他三尺又何妨”,如同一束光,穿透了鄰里間的矛盾與隔閡。兩家各退三尺,化干戈為玉帛,成就了一段傳頌千古的佳話。 2024年10月17日,習近平總書記到訪六尺巷,為遵循總書記的足跡,實踐團隊于2025年8月9號來到六尺巷。總書記的到訪,是對這一寶貴精神遺產的高度重視與深情致敬。他以高瞻遠矚的視野,洞察到六尺巷背后蘊含的深厚文化價值和時代意義,為全社會樹立了對傳統文化尊崇的鮮明導向。這一舉措,猶如春風化雨,滋潤著每一個中華兒女的心田。它激勵著我們在新時代新征程中,汲取傳統美德的力量,以謙遜、包容的態度處世,讓鄰里和睦、社會和諧的風氣蔚然成風。總書記的六尺巷之行,不僅是對歷史的回望,更是對未來的期許,引領我們在傳承中創新,在弘揚中發展,讓中華優秀傳統文化綻放出更加絢爛的時代光彩。

2024年10月17日,習近平總書記到訪六尺巷,為遵循總書記的足跡,實踐團隊于2025年8月9號來到六尺巷。總書記的到訪,是對這一寶貴精神遺產的高度重視與深情致敬。他以高瞻遠矚的視野,洞察到六尺巷背后蘊含的深厚文化價值和時代意義,為全社會樹立了對傳統文化尊崇的鮮明導向。這一舉措,猶如春風化雨,滋潤著每一個中華兒女的心田。它激勵著我們在新時代新征程中,汲取傳統美德的力量,以謙遜、包容的態度處世,讓鄰里和睦、社會和諧的風氣蔚然成風。總書記的六尺巷之行,不僅是對歷史的回望,更是對未來的期許,引領我們在傳承中創新,在弘揚中發展,讓中華優秀傳統文化綻放出更加絢爛的時代光彩。 “等閑識得東風面,萬紫千紅總是春。”此次桐城六尺巷實踐之旅,恰似一股強勁的文化東風,吹散了認知的薄霧,為我們打開了中華優秀傳統文化的宏大精神圖景。我們循著領袖的思想足跡,深切體悟到傳統文化作為民族復興深層動力的戰略意義;我們以青春之名,在文化傳承的田野上躬身力行,詮釋了新時代青年的責任與擔當。“路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。” 文化傳承,功在當代,利在千秋,任重道遠。作為新時代的“強國一代”,我們將以此行作為深植文化自信、砥礪文化自覺的新起點。

“等閑識得東風面,萬紫千紅總是春。”此次桐城六尺巷實踐之旅,恰似一股強勁的文化東風,吹散了認知的薄霧,為我們打開了中華優秀傳統文化的宏大精神圖景。我們循著領袖的思想足跡,深切體悟到傳統文化作為民族復興深層動力的戰略意義;我們以青春之名,在文化傳承的田野上躬身力行,詮釋了新時代青年的責任與擔當。“路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。” 文化傳承,功在當代,利在千秋,任重道遠。作為新時代的“強國一代”,我們將以此行作為深植文化自信、砥礪文化自覺的新起點。