發(fā)布時(shí)間:2025-08-18 關(guān)注:

來(lái)源:錢(qián)洋洋

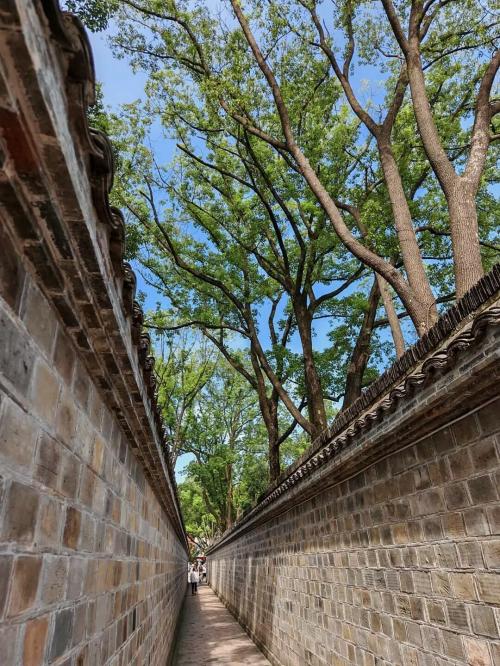

六尺巷,坐落于安徽桐城,絕非僅是歷史遺跡,更是文化精神的象征。故事始于清朝康熙年間,大學(xué)士張英的家人與鄰居吳家因宅基地問(wèn)題發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)。張英得知后,寫(xiě)信勸解家人:“千里來(lái)書(shū)只為墻,讓他三尺又何妨。萬(wàn)里長(zhǎng)城今猶在,不見(jiàn)當(dāng)年秦始皇。”家人深受感動(dòng),主動(dòng)讓出三尺地,吳家也深受觸動(dòng),讓出三尺地,于是便形成了這條六尺寬的巷子。這條巷子見(jiàn)證了鄰里之間的相互謙讓,更體現(xiàn)了中華民族傳統(tǒng)美德的核心價(jià)值。

六尺巷,坐落于安徽桐城,絕非僅是歷史遺跡,更是文化精神的象征。故事始于清朝康熙年間,大學(xué)士張英的家人與鄰居吳家因宅基地問(wèn)題發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)。張英得知后,寫(xiě)信勸解家人:“千里來(lái)書(shū)只為墻,讓他三尺又何妨。萬(wàn)里長(zhǎng)城今猶在,不見(jiàn)當(dāng)年秦始皇。”家人深受感動(dòng),主動(dòng)讓出三尺地,吳家也深受觸動(dòng),讓出三尺地,于是便形成了這條六尺寬的巷子。這條巷子見(jiàn)證了鄰里之間的相互謙讓,更體現(xiàn)了中華民族傳統(tǒng)美德的核心價(jià)值。

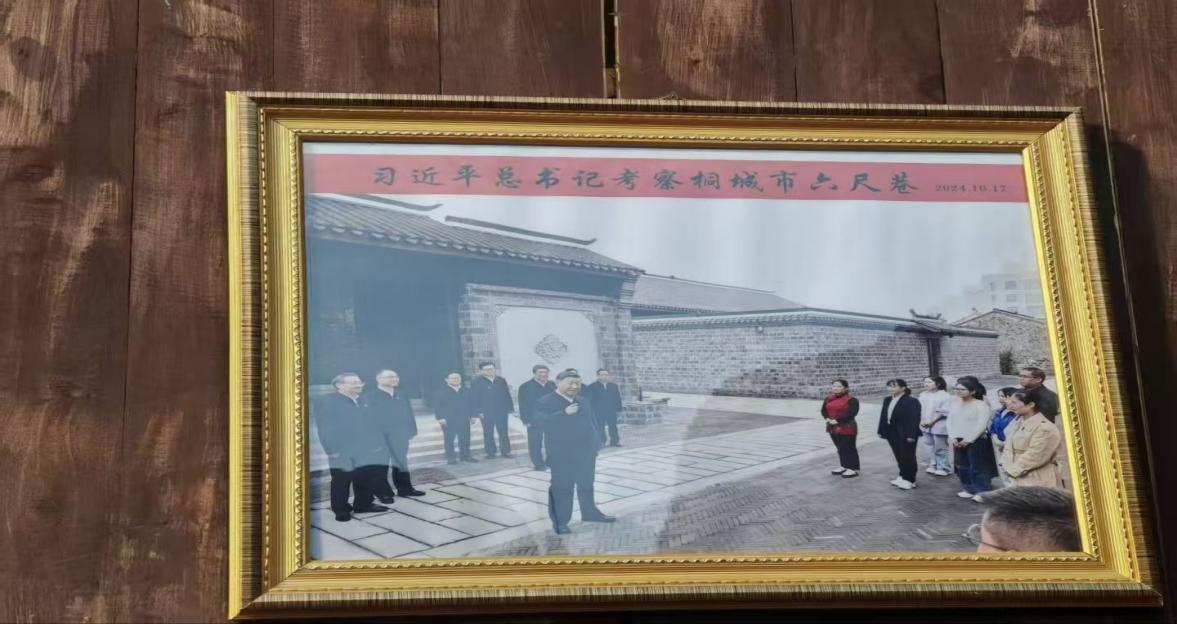

近年來(lái),桐城市將“六尺巷”精神融入基層治理,創(chuàng)新形成了“新時(shí)代六尺巷工作法”。這種工作法通過(guò)“聽(tīng)、理、借、勸、退、和”六步調(diào)解法,有效化解基層矛盾糾紛。實(shí)踐隊(duì)在桐城市基層治理部門(mén)了解到,這種工作法不僅注重矛盾雙方的利益訴求,更強(qiáng)調(diào)以和為貴、互諒互讓的調(diào)解理念。通過(guò)傾聽(tīng)雙方訴求、梳理矛盾焦點(diǎn)、借助“六尺巷”故事引導(dǎo)雙方互諒互讓、勸解雙方放下成見(jiàn)、最終實(shí)現(xiàn)和諧共處,這種工作法不僅有效解決了基層矛盾,更弘揚(yáng)了“六尺巷”精神,讓“讓”與“和”的理念深入人心。

近年來(lái),桐城市將“六尺巷”精神融入基層治理,創(chuàng)新形成了“新時(shí)代六尺巷工作法”。這種工作法通過(guò)“聽(tīng)、理、借、勸、退、和”六步調(diào)解法,有效化解基層矛盾糾紛。實(shí)踐隊(duì)在桐城市基層治理部門(mén)了解到,這種工作法不僅注重矛盾雙方的利益訴求,更強(qiáng)調(diào)以和為貴、互諒互讓的調(diào)解理念。通過(guò)傾聽(tīng)雙方訴求、梳理矛盾焦點(diǎn)、借助“六尺巷”故事引導(dǎo)雙方互諒互讓、勸解雙方放下成見(jiàn)、最終實(shí)現(xiàn)和諧共處,這種工作法不僅有效解決了基層矛盾,更弘揚(yáng)了“六尺巷”精神,讓“讓”與“和”的理念深入人心。 實(shí)踐隊(duì)成員在與當(dāng)?shù)鼐用窠涣髦校羁谈惺艿?ldquo;六尺巷”精神在日常生活中的體現(xiàn)。許多居民表示,六尺巷的故事從小就耳熟能詳,這種“謙和禮讓”“和為貴”的理念已經(jīng)融入到他們的生活中,成為一種自覺(jué)的行為準(zhǔn)則。在社區(qū)建設(shè)中,居民們相互幫助、相互理解,形成了和諧的社區(qū)氛圍。在家庭生活中,這種理念也得到了傳承,家庭成員之間相互尊重、相互體諒,形成了和睦的家庭關(guān)系。

實(shí)踐隊(duì)成員在與當(dāng)?shù)鼐用窠涣髦校羁谈惺艿?ldquo;六尺巷”精神在日常生活中的體現(xiàn)。許多居民表示,六尺巷的故事從小就耳熟能詳,這種“謙和禮讓”“和為貴”的理念已經(jīng)融入到他們的生活中,成為一種自覺(jué)的行為準(zhǔn)則。在社區(qū)建設(shè)中,居民們相互幫助、相互理解,形成了和諧的社區(qū)氛圍。在家庭生活中,這種理念也得到了傳承,家庭成員之間相互尊重、相互體諒,形成了和睦的家庭關(guān)系。 作為新時(shí)代的大學(xué)生,實(shí)踐隊(duì)成員們深感自己肩負(fù)著傳承和弘揚(yáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的重任。他們決心將所學(xué)知識(shí)和智慧積極運(yùn)用于實(shí)踐,不僅在校園內(nèi)傳播六尺巷的文化精神,更在更廣泛的社會(huì)環(huán)境中推廣這種以和為貴、謙和禮讓的文化理念。他們相信,通過(guò)這樣的努力,可以激發(fā)更多人對(duì)傳統(tǒng)文化的興趣和尊重,從而讓這些寶貴的文化遺產(chǎn)在新時(shí)代煥發(fā)出新的活力,為實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國(guó)夢(mèng)貢獻(xiàn)自己的力量。

作為新時(shí)代的大學(xué)生,實(shí)踐隊(duì)成員們深感自己肩負(fù)著傳承和弘揚(yáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的重任。他們決心將所學(xué)知識(shí)和智慧積極運(yùn)用于實(shí)踐,不僅在校園內(nèi)傳播六尺巷的文化精神,更在更廣泛的社會(huì)環(huán)境中推廣這種以和為貴、謙和禮讓的文化理念。他們相信,通過(guò)這樣的努力,可以激發(fā)更多人對(duì)傳統(tǒng)文化的興趣和尊重,從而讓這些寶貴的文化遺產(chǎn)在新時(shí)代煥發(fā)出新的活力,為實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國(guó)夢(mèng)貢獻(xiàn)自己的力量。