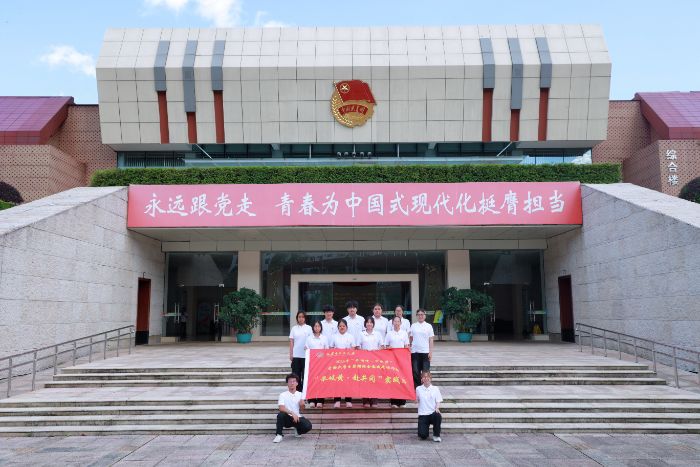

(圖為實踐團成員在井岡山革命教育基地合影。時曉萌 供圖)

解讀精神內(nèi)核,研學(xué)調(diào)研鑄醫(yī)魂 “馬義夫堵槍眼、陳樹湘斷腸明志的壯舉,與‘大醫(yī)精誠’的醫(yī)者初心本質(zhì)相通。”在“井岡山斗爭與井岡山精神”專題講座后,實踐團成員王思媛在筆記本上寫下感悟。此次講座中,鐘國華老師以具體史料為支撐,通過革命先烈的真實事跡,闡釋“敢闖新路、依靠群眾、為信仰拼搏”的井岡山精神內(nèi)核。隊長劉蕓熙在分享時提到:“革命先輩為信仰舍生取義,我們當(dāng)為守護健康矢志不渝。”

如何將紅色精神轉(zhuǎn)化為專業(yè)實踐?宋留清老師在“調(diào)查研究傳家寶”講座中給出答案。他以毛澤東《尋烏調(diào)查》為例,引導(dǎo)實踐團將“實事求是”融入專業(yè),推動實踐團制定調(diào)研計劃。調(diào)研期間,實踐團專訪井岡山紅軍醫(yī)藥非遺代表性傳承人余寶平與井岡山客家山歌、井岡紅謠非遺代表性傳承人陳平梅:余寶平老師講解了井岡山革命時期中草藥的應(yīng)用,這些帶著硝煙味的草藥故事,讓實踐團成員們深刻感受到中醫(yī)藥在革命時期的應(yīng)用價值。陳平梅老師則用清亮的嗓音唱起了井岡紅謠,教成員們學(xué)唱時,旋律里的堅韌與溫暖,讓“紅醫(yī)精神”有了可聽可感的傳承載體。

(圖為實踐團成員與余寶平老師及其妻子陳平梅老師合影。時曉萌 供圖)

踏訪紅色印記,舊址深處叩初心 7天里,實踐團走訪多處紅色遺址:大井舊址的彈痕墻、小井紅軍醫(yī)院的石制藥碾,見證著革命歲月的艱辛;井岡山革命烈士陵園內(nèi),全體成員向烈士敬獻花籃,重溫入團誓詞;茅坪八角樓竹節(jié)油燈的微光,讓實踐團成員讀懂“實事求是”的深刻內(nèi)涵。

黃洋界哨口的戰(zhàn)壕遺跡旁,青石板上的《西江月?井岡山》碑文被雨水浸潤得愈發(fā)清晰,實踐團成員望著群山齊聲背誦,從“山下旌旗在望”到“敵軍圍困萬千重,我自巋然不動”,年輕的聲音在山谷間回蕩。這種絕境中的信念力量,讓大家真切理解了“堅定信念”不是口號,而是面對困難時“敢打必勝”的底氣。

(圖為實踐團成員參觀茅坪八角樓。時曉萌 供圖)

沉浸式體驗淬煉,知行合一聚力量 “編草鞋時才知道,于都百姓十天趕制二十萬雙草鞋,不是簡單的數(shù)字,是一針一線的民心向背。”在紅色實踐體驗環(huán)節(jié),實踐團成員學(xué)習(xí)編草鞋,粗糙的稻草磨紅了手掌,卻讓“軍民魚水情”有了可觸可感的溫度。

沉浸式體驗貫穿全程:在老鄉(xiāng)家里學(xué)習(xí)做紅軍餐,嘗到的是“一粥一飯思不易”的節(jié)儉精神;馬源村急行軍時,踩著先輩走過的山路前行,汗水浸透衣衫的疲憊中,體會到的是“不怕犧牲、奮勇向前”的革命意志。實踐團成員王碩說:“以前總說‘艱苦奮斗’,現(xiàn)在才明白,這不僅是過去的故事,更是我們面對挑戰(zhàn)時該有的態(tài)度。”

(圖為實踐團成員在老鄉(xiāng)家里學(xué)做紅軍餐。時曉萌 供圖)

井岡星火再啟程,紅脈傳承見行動 “這次研學(xué)不是終點,是新的起點。”研學(xué)結(jié)束時,實踐團以井岡山“堅定信念、奮勇向前”的精神為內(nèi)核,結(jié)合中醫(yī)藥養(yǎng)生理念設(shè)計動作,形成了“井岡星火青年養(yǎng)生操”的創(chuàng)編思路和部分動作設(shè)計,讓紅色精神通過肢體實踐得以傳播。

成員們在總結(jié)中說:“井岡山精神告訴我們‘為何出發(fā)’,而岐黃之術(shù)教會我們‘如何前行’。”從井岡山帶走的精神力量,將轉(zhuǎn)化為學(xué)子們的行動動力:未來他們將拍攝“井岡星火青年養(yǎng)生操”教學(xué)視頻,清晰展示動作要領(lǐng);還將設(shè)計動作分解手冊,方便不同群體學(xué)習(xí)。無論以何種方式,這段井岡歲月沉淀的力量,都將指引他們讓岐黃之術(shù)與紅色基因,在守護群眾健康的實踐中持續(xù)發(fā)光。