從“抱團求生”到“多元共生”:一家合作社的扎根生長記

時間:2025-07-23 22:55:36 關注:

2025年7月23日,紅色引擎調研團走進通許縣建勝家庭農場種植專業合作社,致力于探究農業合作社生存邏輯與發展優化路徑。從2014年7戶農戶湊錢搭起的“草臺班子”,到如今覆蓋三十多戶、年產值超百萬的綜合性合作社,它的發展軌跡藏著農村合作社扎根鄉土的生存邏輯,也讓我們深切感受到基層合作組織的生命力。

合作社的誕生,源于個體農戶的生存焦慮。2014年,老農戶反復念叨:“散戶種地就是‘兩頭受氣’。”那時散戶采購化肥每噸比大戶貴200元,賣糧時販子隨意壓價,一斤玉米價差達5分錢。老支書找到見過世面的農業合作社負責人陳德安:“領著大家抱團干吧!”他帶頭湊了5000元,聯合7戶注冊合作社,核心章程就兩條:統一采購農資,統一聯系銷路。調研臺賬顯示,第一年成員農資成本降12%,玉米售價每斤提高3分,每戶多賺兩千多元,第二年入社農戶直接翻倍,“抱團求生”的雛形就此站穩腳跟。

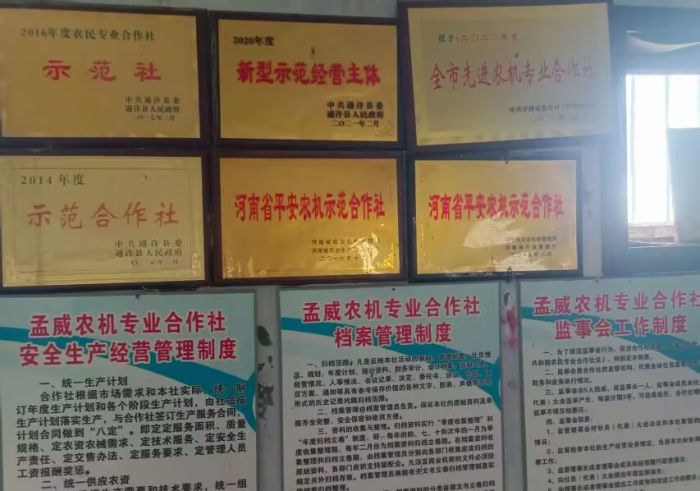

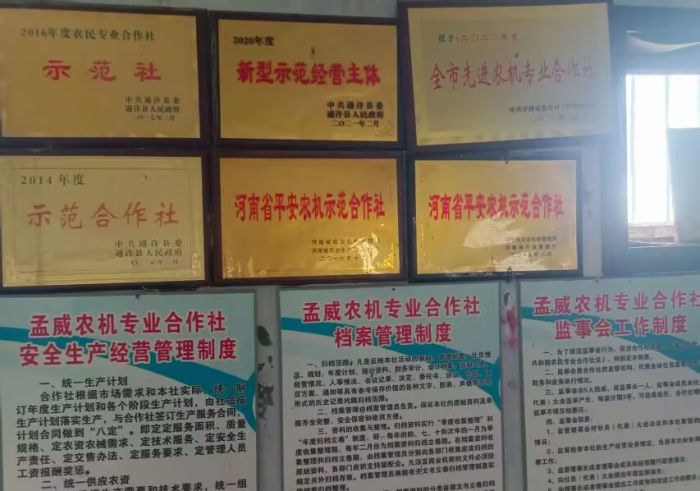

2019年,20萬元農機補貼成為關鍵轉折。我們在農機庫房看到5臺嶄新的收割機和播種機,陳德安算著效率賬:“以前100畝地20人干3天,現在2臺機器1天搞定。”機械化解放了勞動力,也讓多元發展有了底氣。轉型之路布滿試錯,老賬本里記著:草莓因溫控不當全爛,辣椒因銷路不暢蔫掉一半,甚至有農戶吵著退社。2022年,與3家超市的直供合同讓20畝大棚蔬菜剛上市就被訂空,合作社從單一糧食種植拓展到蔬菜、農機服務等多元業務。

規模擴大后,治理難題漸顯。我們了解到,在參與社員大會時,年輕農戶想多種經濟作物追高收益,年長農戶則堅持種糧食求穩的爭論。陳德安摸索出“分類施策”:糧食區統一品種保穩收;經濟作物區搞“自愿報名+風險共擔”,愿嘗試的多勞多得。“就像地里的土,得松活透氣才行。”我們回收的調研問卷顯示,社員滿意度超90%,這份認可正是凝聚力的證明。

夕陽下農機作業正酣,陳德安說:“合作社就像莊稼,順著土性長,才能結出實誠果子。”這恰是農村合作社的縮影:在農戶需求里扎根,在試錯中調整,長成契合鄉土的模樣,這也是我們紅色引擎尋訪團最想探尋的——鄉土組織在實踐中生長的力量。

作者:紅色引擎尋訪團 來源:大學生之聲

掃一掃 分享悅讀