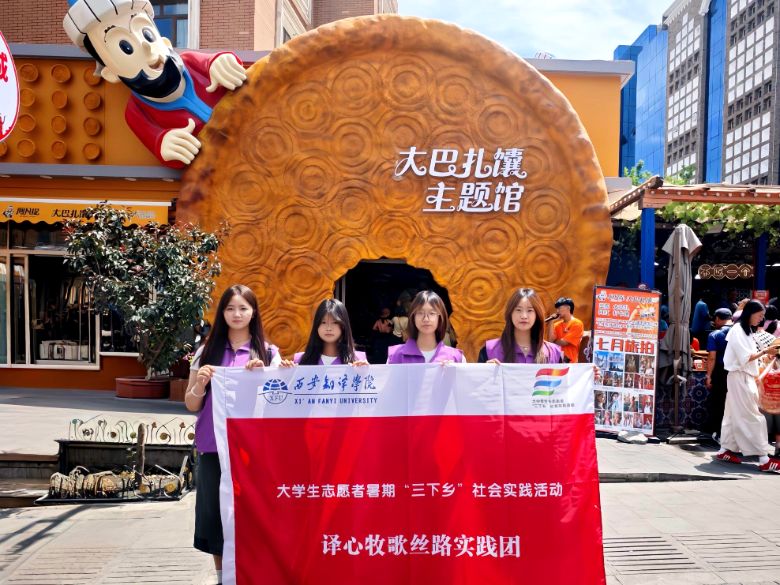

為深入挖掘新疆非物質文化遺產的獨特魅力,弘揚絲路文化精神,7月8日,譯心牧歌絲路實踐團來到烏魯木齊國際大巴扎,開展“三下鄉”社會實踐活動。團隊成員們通過參觀非遺展點、體驗傳統打馕技藝、與當地負責人交流等方式,近距離感受了新疆民俗文化的深厚底蘊,探尋絲路文化的傳承與發展。

首先,團隊成員與烏魯木齊國際大巴扎服務中心負責人文麗主任進行交流。文麗主任詳細介紹了大巴扎作為新疆文化、旅游、商貿重要窗口的發展歷程,以及近年來在非遺保護與活態傳承方面的舉措。她提到,大巴扎內匯聚了維吾爾族木卡姆藝術、民間刺繡、傳統手工樂器制作等多項非遺項目,其中,以馕文化為代表的傳統飲食技藝,更是通過“前店后坊”的展示形式,讓游客在品嘗美食的同時,直觀感受非遺的生命力。

隨后,在文麗主任的指引下,團隊成員來到大巴扎內的非遺打馕體驗區。剛走近作坊,烤馕的麥香便撲面而來。維吾爾族打馕師傅熱情地向成員們展示了傳統馕的制作全過程:從面團發酵、揉制、塑形,到用特制工具在馕坯上壓出精美花紋,再涂抹洋蔥水、撒上芝麻,最后快速貼入滾燙的馕坑中。師傅介紹,新疆馕種類繁多,僅在大巴扎就能見到芝麻馕、皮牙子馕、油馕等十多種,每種馕的制作手法和口感都獨具特色,背后承載著維吾爾族人民的生活智慧和飲食文化。

在師傅的指導下,團隊成員們紛紛動手體驗。揉面時的力道把控、塑形時的巧思設計、貼馕時的精準操作,看似簡單的步驟實則暗藏技巧。當親手制作的馕從馕坑中取出,金黃的外皮散發著焦香,成員們還創意地將新鮮出爐的馕塑成碗狀,倒入現煮的咖啡——焦脆的馕壁浸潤著醇厚的咖啡香,形成獨特的“馕碗咖啡”,傳統技藝與現代飲食的碰撞讓體驗更添趣味。品嘗著融合勞動智慧的美食,成員們更深刻體會到非遺技藝“手把手”傳承的溫度。期間,大家還與師傅用雙語交流,詢問馕文化的歷史淵源,記錄打馕技藝的細節,用鏡頭和文字留下珍貴的資料。

此次大巴扎之行,譯心牧歌絲路實踐團不僅近距離接觸了新疆非遺文化的鮮活實踐,更通過親身體驗,感受到傳統技藝在當代生活中的活力。團隊成員表示,將以此次活動為契機,積極傳播新疆非遺文化故事,讓更多人了解絲路文化的深厚底蘊,為非遺傳承與文化交流貢獻青年力量。