2025年1月22日,當冬日的暖陽灑落在棗園這片神圣的土地上,團隊成員懷著無比崇敬的心情踏入這片革命舊址,開啟了一段探尋紅色記憶、觸摸歷史溫度的旅程。

走進棗園,首先映入眼簾的是那座矗立在廣場上的五大書記銅像。毛澤東、朱德、劉少奇、周恩來、任弼時,他們目光堅定,神情從容,仿佛在凝視著這片他們曾經(jīng)為之奮斗的土地,也在注視著這些新時代的后來者。站在銅像前,團隊成員不禁肅然起敬,他們的偉大形象和卓越貢獻,如同一座不朽的豐碑,永遠銘刻在歷史的長河中。

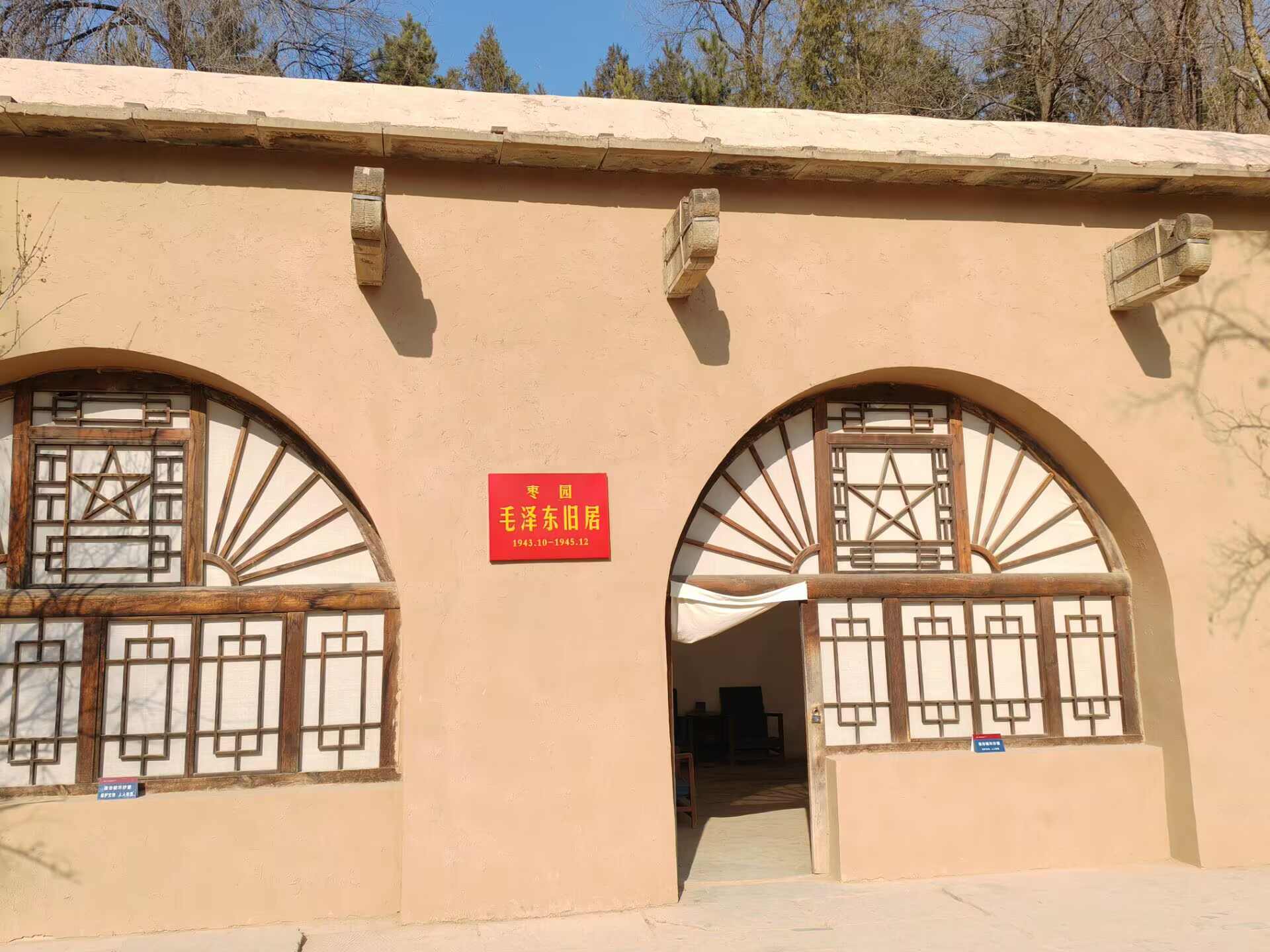

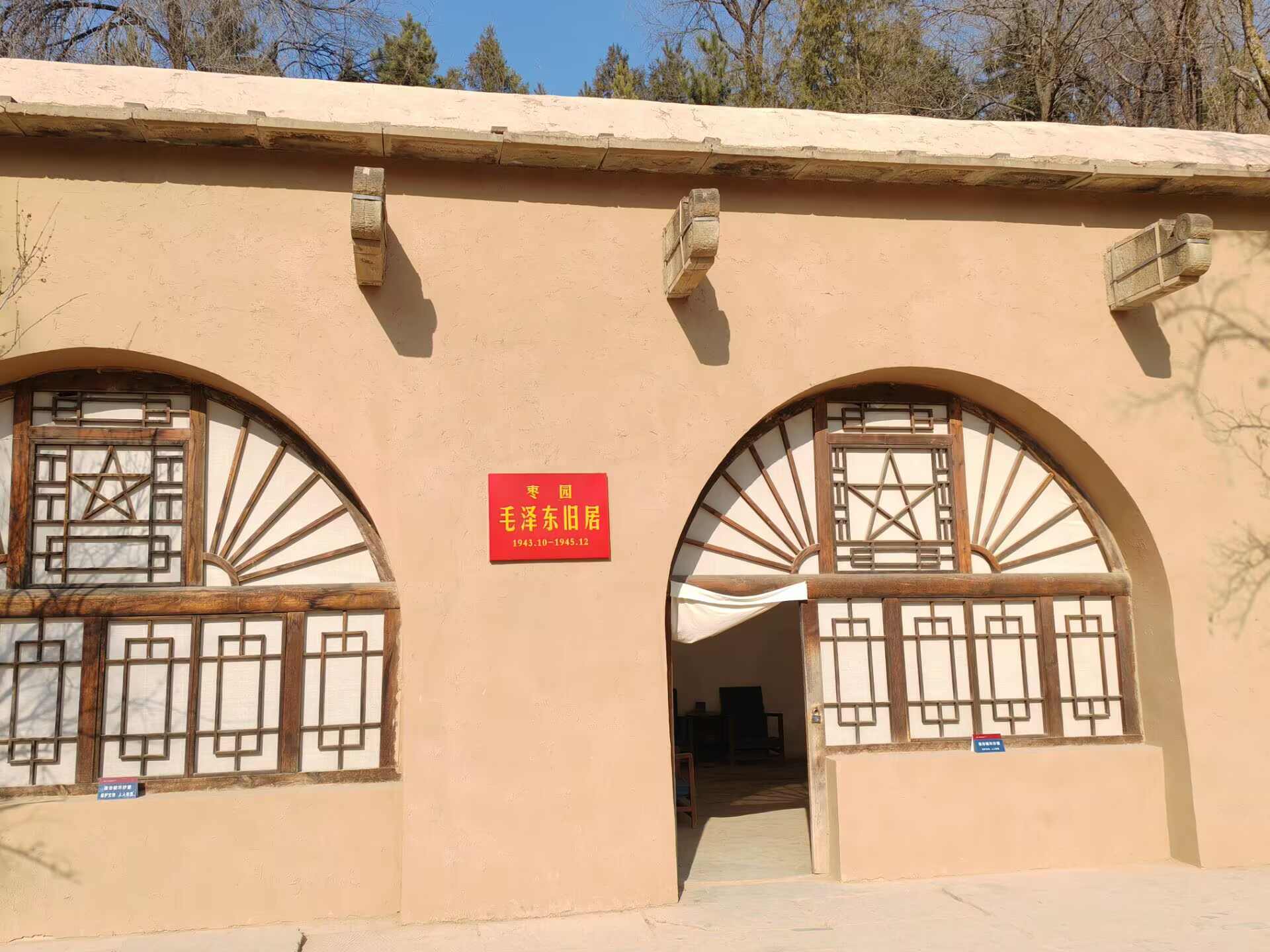

沿著石板路前行,團隊成員來到了毛澤東舊居。這座普通的窯洞,外表樸實無華,內(nèi)里卻蘊藏著無盡的智慧和力量。1943 - 1947年,在這方小小的天地里,毛澤東度過了無數(shù)個日日夜夜。窯洞內(nèi),陳設(shè)簡單而樸素,一張木桌、一把木椅、一張土炕,就是他工作和生活的全部家當。然而,就在這簡陋的環(huán)境中,他卻寫下了《學(xué)習和時局》《評蔣介石在雙十節(jié)的演說》等一系列光輝著作,為中國革命指明了前進的方向。透過那扇斑駁的窗戶,團隊成員仿佛看到了當年毛澤東在昏暗的油燈下,奮筆疾書的身影,他的思想如同一束束光芒,穿透了黑暗的夜空,照亮了中國革命的前程。

離開毛澤東舊居,團隊成員又依次參觀了周恩來、朱德等其他領(lǐng)導(dǎo)人的舊居。每一間窯洞,都有著獨特的故事和記憶。周恩來舊居中,那簡樸的陳設(shè),見證了他為革命事業(yè)日夜操勞的身影;朱德舊居中,那把陳舊的鋤頭,訴說著他與戰(zhàn)士們一起開荒種地、自力更生的艱辛歲月。這些舊居,不僅是革命先輩們生活的地方,更是他們?yōu)閷崿F(xiàn)理想而不懈奮斗的見證。

中央書記處小禮堂,是棗園舊址中一座具有重要歷史意義的建筑。這座看似普通的禮堂,曾經(jīng)是中共中央書記處的會議室和俱樂部。在這里,召開過許多重要的會議,作出過許多重大的決策。走進禮堂,團隊成員仿佛聽到了當年領(lǐng)袖們激烈的討論聲,看到了他們?yōu)榱藝液兔褡宓拿\,深思熟慮、運籌帷幄的場景。那是一個充滿激情和智慧的時代,每一次會議,都可能改變中國革命的走向;每一個決策,都凝聚著領(lǐng)袖們的心血和汗水。

棗園的菜地,也是一處令人難以忘懷的地方。在那個物資極度匱乏的年代,為了克服困難,實現(xiàn)自給自足,革命先輩們響應(yīng)黨中央的號召,在這里開墾荒地,種植蔬菜。他們放下手中的筆和槍,拿起鋤頭和鐮刀,用勤勞的雙手和頑強的毅力,在這片黃土地上創(chuàng)造了生機與希望。如今,菜地里依然綠意盎然,那些茁壯成長的蔬菜,仿佛在訴說著當年那段艱苦卓絕卻又充滿希望的歲月。站在菜地里,團隊成員感受到了先輩們艱苦奮斗、自力更生的精神力量,也更加珍惜今天來之不易的幸福生活。

在參觀過程中,團隊成員還遇到了一位年逾古稀的老人。他是棗園的老居民,從小聽著革命先輩們的故事長大。老人熱情地講述著當年的點點滴滴,他的眼神中充滿了對那段歷史的懷念和對革命先輩的崇敬。他說,在那個戰(zhàn)火紛飛的年代,棗園的鄉(xiāng)親們與革命戰(zhàn)士們親如一家,他們送子參軍、送糧送衣,為革命事業(yè)做出了巨大的貢獻。老人的講述,讓團隊成員更加深刻地認識到,中國革命的勝利,不僅是革命先輩們的功勞,更是廣大人民群眾共同奮斗的結(jié)果。

時光荏苒,歲月如梭。如今的棗園,早已不是當年那個戰(zhàn)火紛飛、物資匱乏的地方。它成為了人們緬懷革命先輩、傳承紅色基因的圣地。然而,無論時代如何變遷,棗園所承載的革命精神,卻永遠不會褪色。它如同一座歷史的回音壁,時刻回響著先輩們的奮斗足跡和偉大精神;它又如同一座精神的燈塔,照亮著前行的道路,激勵著團隊成員為實現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國夢而不懈奮斗。

走出棗園,團隊成員的心情久久不能平靜。這次參觀,讓團隊成員收獲頗豐,也讓團隊成員對革命先輩們的崇敬之情更加深厚。在未來的日子里,團隊成員將把這次參觀的感悟轉(zhuǎn)化為前進的動力,以更加飽滿的熱情和更加堅定的信念,投身到學(xué)習和工作中去。相信,只要團隊成員傳承和弘揚棗園精神,就一定能夠戰(zhàn)勝前進道路上的一切困難和挑戰(zhàn),創(chuàng)造出更加美好的未來。

圖/郝逾,文/馮滿飛