古建筑既是具象的史書,也是傳世的藝術(shù)。為了輾轉(zhuǎn)時(shí)光探尋中國(guó)古建筑之美,同時(shí)讓其留存于歷史長(zhǎng)河中,2024年1月27日至2月6日,江蘇科技大學(xué)深藍(lán)學(xué)院社會(huì)實(shí)踐團(tuán)隊(duì)“脊獸衛(wèi)”以“賞古建筑之璀璨,衛(wèi)古建筑之輝煌”為主題展開了寒假社會(huì)實(shí)踐。本次實(shí)踐活動(dòng),我們不僅沉溺于棟宇飛檐的華美之姿,還愿意像古建筑屋脊上的脊獸一樣守護(hù)中國(guó)古建筑,讓過(guò)去擁有未來(lái)。

寒假伊始,脊獸衛(wèi)實(shí)踐團(tuán)隊(duì)的10位小組成員回到自己的家鄉(xiāng),探尋、賞析、宣傳自己家鄉(xiāng)的古建筑。我們選取了廣西南寧蓮音寺和河池石圍古村、江蘇鎮(zhèn)江西津渡歷史文化街區(qū)和南京清涼寺、河南武王廟、四川閬中古城、甘肅肅王府、廣東河源龍川佗城正相塔以及安徽千年古鎮(zhèn)龍崗進(jìn)行賞析和宣傳。除實(shí)地賞析攝影外,活動(dòng)還以如下多種形式進(jìn)行:設(shè)計(jì)并發(fā)放“古建筑賞析與保護(hù)”問(wèn)卷、制作古建筑模型、制作并發(fā)放宣傳海報(bào)、完成一篇至少500字的賞析、拍攝部分古建筑的講解視頻、制定古建筑保護(hù)方案。

此外,小組成員絕大部分都為建筑學(xué)的學(xué)生,我們?cè)趯?shí)踐過(guò)程中結(jié)合所學(xué)知識(shí),積極和建筑學(xué)的老師溝通交流,這些優(yōu)勢(shì)讓實(shí)踐順利進(jìn)行。

活動(dòng)前期,我們把重點(diǎn)放在計(jì)劃上。首先隊(duì)長(zhǎng)銀偲制定出了詳細(xì)的策劃案,并根據(jù)各小組成員的自身優(yōu)勢(shì)將工作細(xì)化并分配到每個(gè)小組成員身上。隨后查閱大量資料,制定了有針對(duì)性的調(diào)查問(wèn)卷,制作了宣傳海報(bào)和古建筑模型。

“紙上得來(lái)終覺淺,絕知此事要躬行”。為親眼目睹古建筑的美,活動(dòng)中期,小組成員紛紛開展實(shí)地賞析活動(dòng)。1月28日至2月4日,吳志遠(yuǎn)、王凌、楊琪琛等小組成員先后對(duì)南京清涼寺、安徽千年古鎮(zhèn)龍崗、閬中古城等地進(jìn)行了實(shí)地賞析。

安徽千年古鎮(zhèn)龍崗 吳志遠(yuǎn) 供圖

南京清涼寺 王凌 供圖

建筑學(xué)楊琪琛以視頻的形式對(duì)閬中古城的屋頂、結(jié)構(gòu)等進(jìn)行了重點(diǎn)介紹。

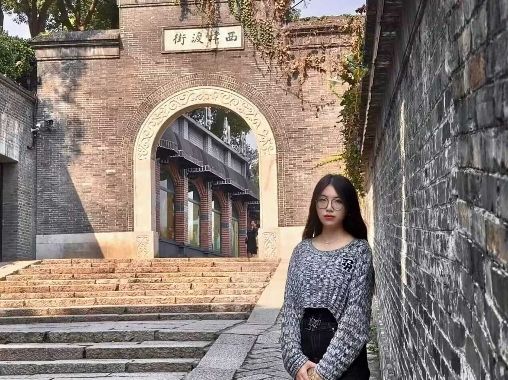

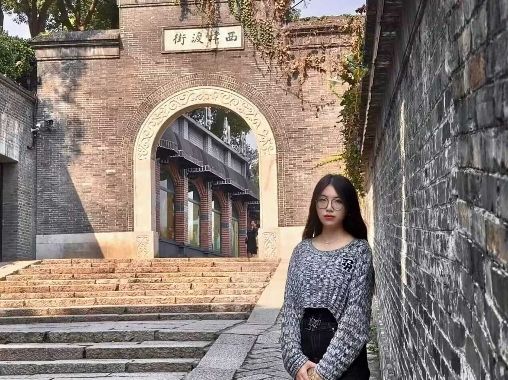

1月28日,成員建筑學(xué)馮思來(lái)到了鎮(zhèn)江西津渡歷史文化街區(qū)進(jìn)行實(shí)地賞析。西津渡歷史街區(qū),歷經(jīng)千年滄桑巨變,歷史文物、風(fēng)貌、建筑、街區(qū)以及民情風(fēng)俗仍能夠完整地保存下來(lái)。馮思雅同學(xué)表示:“這條承藏將近1300多年歷史的‘文化古街’上,流傳下來(lái)的文物古跡、傳統(tǒng)民居星羅棋布,宛若時(shí)光隧道,正所謂‘一眼看干年’”。

西津渡歷史文化街區(qū) 馮思雅 供圖

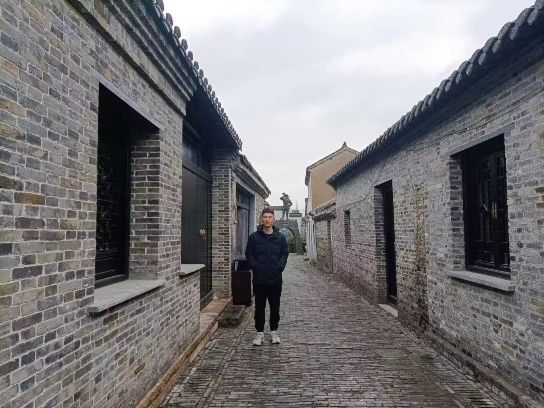

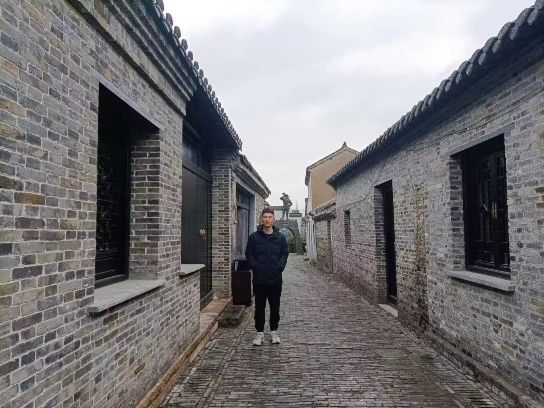

2月2日建筑學(xué)銀偲對(duì)廣西羅城石圍古村進(jìn)行了實(shí)地賞析。石圍古村始建于明朝洪武二年距今已有650多年歷史,古村青石灰瓦,屬于徽派建筑。石圍古村的民居古樸典雅,有著各種精美的木質(zhì)雕花:“喜上眉梢”“麒麟送子”“雙喜臨門”……

羅城石圍古村 銀偲 供圖

古民居的廳堂里,抬頭見香火臺(tái),低頭見地煤爐,爐子藏在地下,旁邊熱水壇和煤渣坑。現(xiàn)在流行的“圍爐煮茶”不過(guò)是這里古代居民的稀松平常。

石圍古村地煤爐 銀偲 供圖

對(duì)于在石圍古村的所見,銀偲感慨:“進(jìn)到村子后,心里五味雜陳。這里真正的古代民居被包裹在新建造的水泥平房中,只有些許零星。”以前為了發(fā)展經(jīng)濟(jì)常以犧牲掉一些珍貴的歷史古建筑為代價(jià),之后卻又建起仿古建筑。經(jīng)濟(jì)發(fā)展與歷史文物的保護(hù)與傳承相碰撞,孰輕孰重,值得我們深思。

不忘本來(lái)才能開創(chuàng)未來(lái)。故宮學(xué)院院長(zhǎng)單霽翔談文化遺產(chǎn)保護(hù):“不能是破破爛爛的,也不能修好了鎖起來(lái),還得讓他們有尊嚴(yán)的美起來(lái)。”活動(dòng)后期,小組成員基于問(wèn)卷的調(diào)查結(jié)果和現(xiàn)有對(duì)古建筑的保護(hù)法律法規(guī)以及自己的所見所聞,查缺補(bǔ)漏,提出了對(duì)古建筑保護(hù)與發(fā)展進(jìn)一步的看法。實(shí)地賞析了南京清涼寺的成員王凌表示:“清涼寺在整體規(guī)劃與建設(shè)過(guò)程中,應(yīng)充分考慮到佛教傳統(tǒng)與現(xiàn)代結(jié)合。”

北京燕都中式建筑文化研究院院長(zhǎng)韓衛(wèi)表示:“要做復(fù)活中國(guó)古建筑的有為者。”作為在讀大學(xué)生,我們的力量還很微薄,但當(dāng)我們學(xué)有所成,我們定會(huì)應(yīng)用好我們的專業(yè)知識(shí)為古建筑的保護(hù)與修繕增添一份新力量。愿以青春之吾以全力守護(hù)文明,以青春之志重現(xiàn)璀璨,以青春之軀構(gòu)筑文化輝煌之梯,我們會(huì)像脊獸那樣堅(jiān)定不移的守護(hù)好中國(guó)古建筑!

撰寫//銀偲

拍攝//吳志遠(yuǎn) 王凌 馮思雅 楊琪琛 銀偲

審核//曾富強(qiáng) 何筠

南京清涼寺 王凌 供圖

南京清涼寺 王凌 供圖