在貴州省雷山縣的懷抱中,白巖村宛如一顆遺落的珍珠,梯田如詩,稻香四溢,卻苦于交通的羈絆,難以讓這份純凈與甘甜走出大山。7月10日,重慶移通學院大數據學院青心白巖鄉村振興促進團,用他們的智慧和創意,通過設計大米包裝和蠟染Logo等方式,為白巖打造具有民族特色的品牌形象,以增加游客流量和購買力,助力村民增收。

面對大米難以推廣和銷售出去的這一挑戰,青心白巖鄉村振興促進團深入集市和鄉村中進行調研,決定從文化和設計作為突破口,打造具有民族特色的產品包裝,給這些辛勤耕耘的稻米穿上“新衣”。

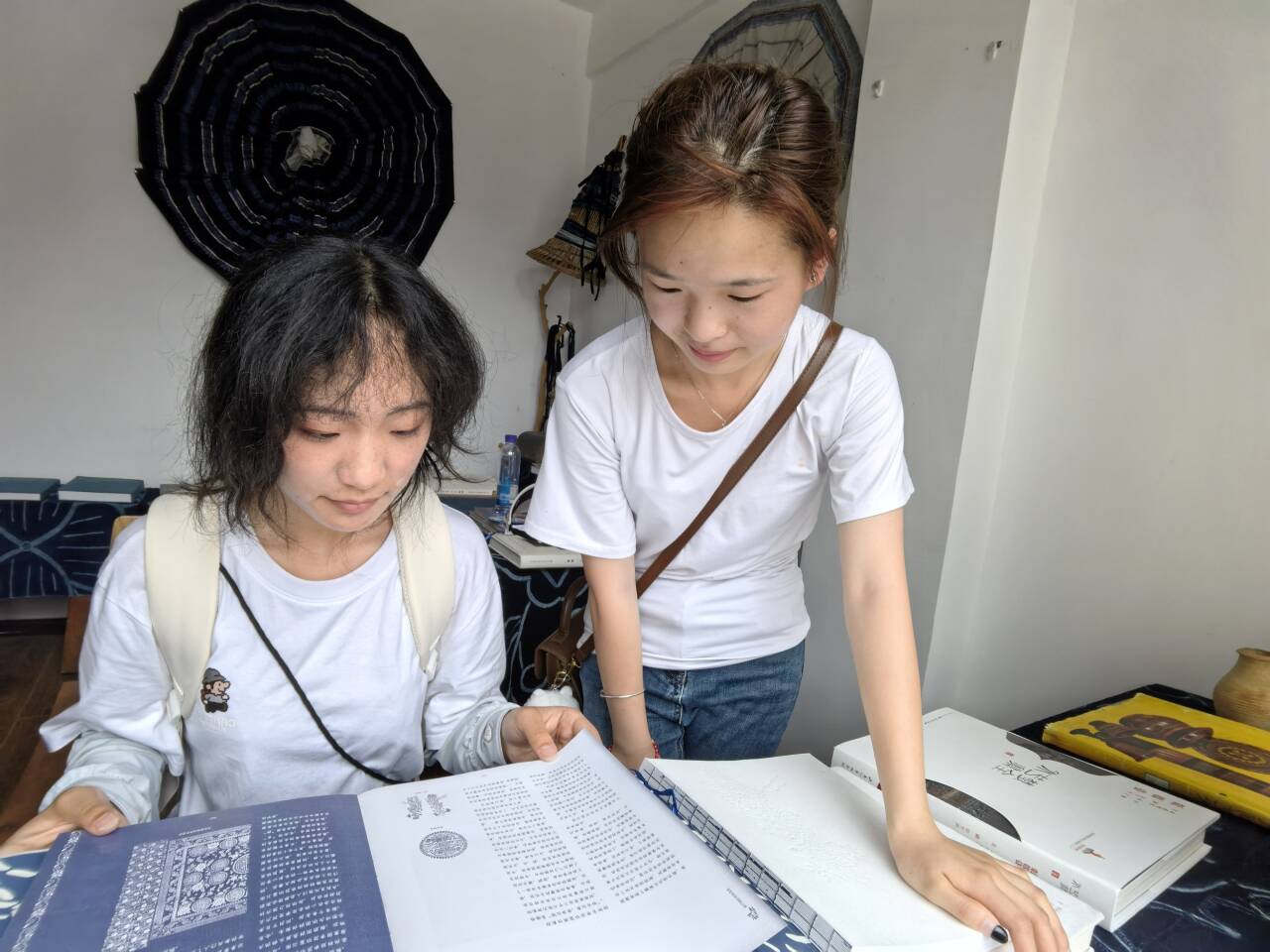

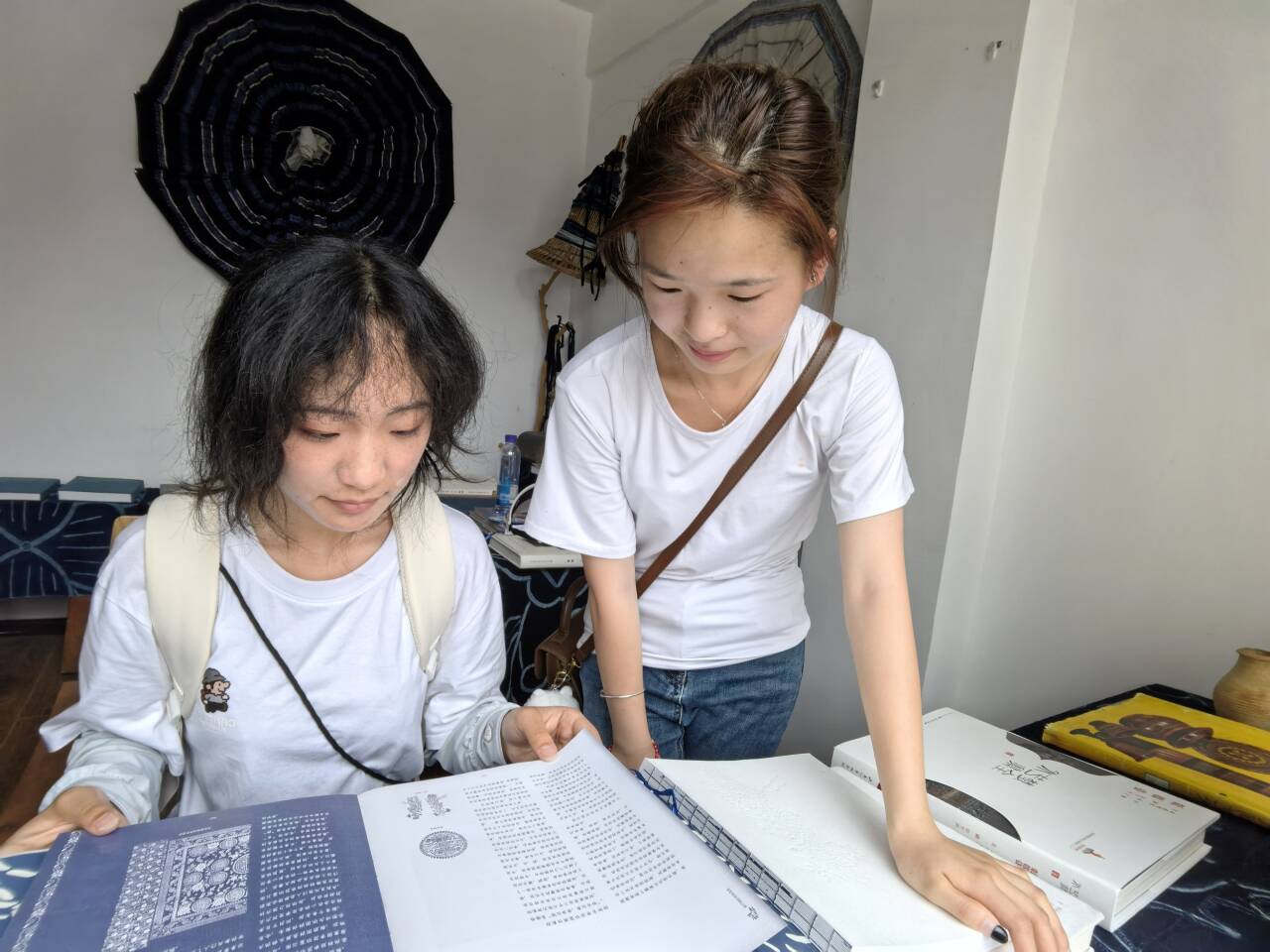

在熙熙攘攘的集市中,團隊成員們首先被傳統刺繡所吸引,細膩的針腳、鮮艷的色彩以及寓意深遠的圖案,無一不彰顯著苗族人民的智慧與創造力,成員們細心觀察,思考著如何將這些元素巧妙地融入品牌設計中,讓產品更加富有文化底蘊和民族特色。隨后,他們移步至展覽館,翻閱關于苗族歷史、傳說、風俗的書籍,這些書籍不僅讓成員們對苗族文化有了更深入的了解,也激發了他們無盡的想象與創意,他們嘗試將那些動人的故事、獨特的習俗融入到品牌故事中,讓品牌更加鮮活、有溫度。

于是,白巖大米的包裝上,變成了流動的苗族文化長廊,龍、鳳、魚等吉祥物躍然其上,寓意著豐收與幸福;幾何圖案的巧妙融合,讓傳統與現代和諧共生;而那抹蠟染藍,如同天空般深邃,水般清澈,訴說著生命的活力與希望,通過這種色彩的運用,包裝不僅展現了苗族的傳統文化,也為消費者帶來了視覺上的享受。團隊成員還為大米包裝設計了很多小細節,大米包裝分為多個規格,包括500g禮盒裝、1kg嘗鮮裝、2.5kg家庭裝和5kg豪華裝,不同規格的包裝滿足了各類消費者的需求,讓每一份選擇都充滿溫度,通過這樣的分級,不僅可以更好地展示產品的特色,也方便消費者根據自己的實際情況進行選擇。

為了進一步助力鄉村旅游業,除了大米包裝袋的設計,團隊還設計了白巖村蠟染工坊標志,并為蠟染工坊制作了宣傳展板,宣傳展牌上,蠟刀與染料桶的生動形象吸引著過往行人的目光,讓人不禁想要親身體驗一番這項古老的技藝。同時,團隊還配套設計了一系列宣傳和實用物品,一次性水杯與毛氈片的設計也融入了蠟染元素,以蠟染的白色為背景,中間鑲嵌著藍色的白巖logo圖,文創周邊的設計落地使用后,可以讓苗族蠟染的元素融入游客的住宿體驗中,提高白巖文化的傳播。

大米包裝和旅游文創周邊的設計,可以助力白巖村的稻米銷售,更讓苗族文化在現代社會中煥發出了新的生機,青心白巖鄉村振興促進團用他們的行動證明,鄉村振興不僅僅是經濟的振興,更是文化的傳承與創新。

指導老師/陳安琪

撰稿/丁乙芯

攝影/李艷林、卿艷

大數據學院青年志愿者協會供稿